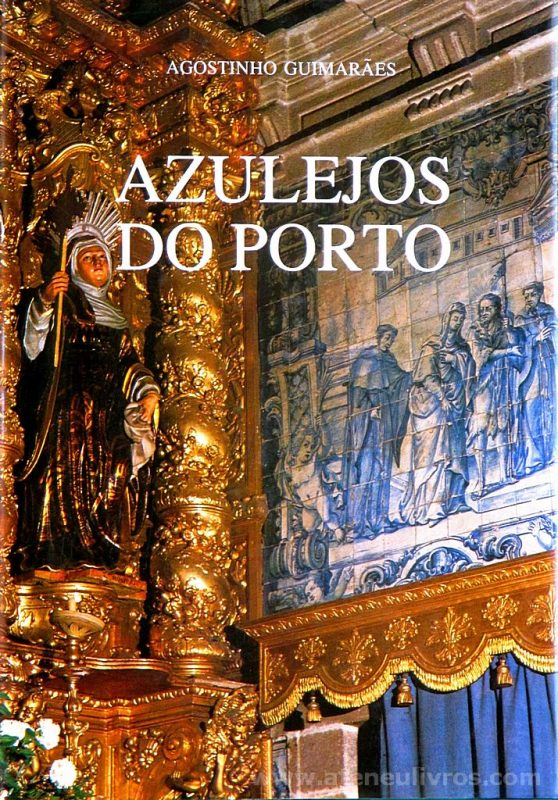

Agostinha Guimarães – Azulejos do Porto – Litografia Nacional – Porto – 1989. Desc. 169 pág / 30 cm x 22 cm / E. Ilust

Ateneulivros

AteneulivrosCompra e Venda de Livros, Manuscritos

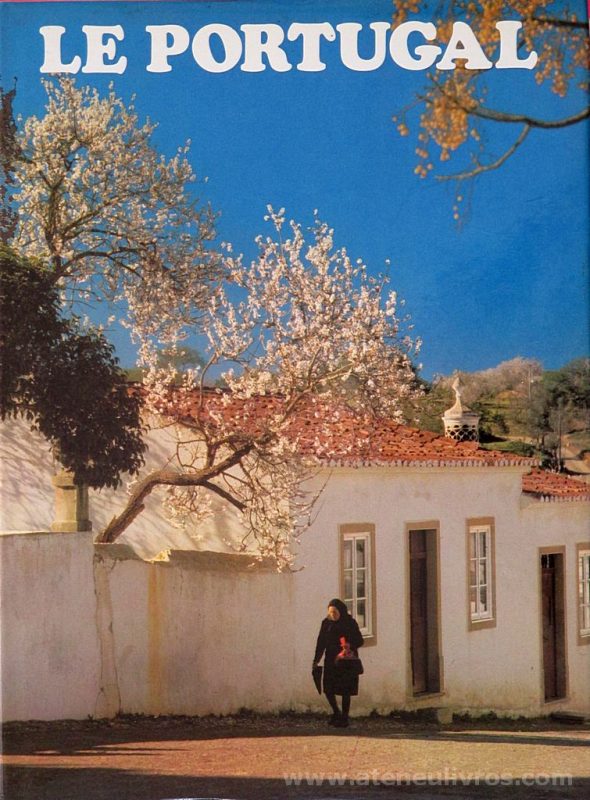

Rui Rasquilho – Le Portugal (Tradução de Filipe Jarro) – Editions Minerva – Geneve – 1983. Desc. S/N / 32 cm x 24 cm / E Ilust.

and tagged Açores Alentejo Algarve Arte Antiga Arte Contemporânea Arte Decorativa Arte Sacra Aveiro Beiras Douro Estampas e Gravuras Etnografia Évora Geografia Portuguesa Guimarães História da Arte Lisboa Minho Monografias Patrimonio Porto Rios e Afluentes Setubal Sintra Turismo

and tagged Açores Alentejo Algarve Arte Antiga Arte Contemporânea Arte Decorativa Arte Sacra Aveiro Beiras Douro Estampas e Gravuras Etnografia Évora Geografia Portuguesa Guimarães História da Arte Lisboa Minho Monografias Patrimonio Porto Rios e Afluentes Setubal Sintra Turismo

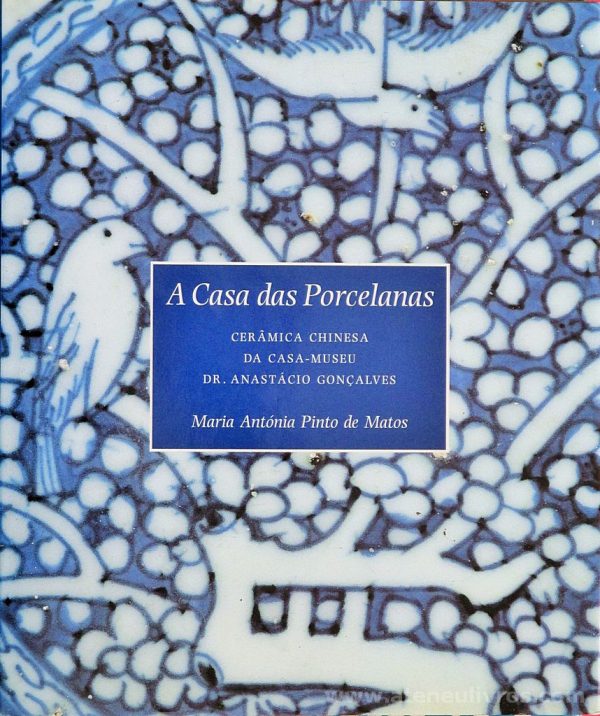

Maria Antônia Pinto de Matos – A Casa das Porcelanas “Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves” – Instituto Portuguese dos Museu e Philip Wilson Publishers – Lisboa – 1996. Desc. 287 pág / 29 cm x 24 cm / E. ilust

A Casa de Malhoa ou Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves é uma casa-museu localizada em Lisboa na freguesia de São Sebastião da Pedreira. Foi projectada pelo arquitecto Norte Júnior nos anos 1904 –1905. Foi construída com a finalidade de servir de habitação e atelier de trabalho, ao pintor José Malhoa. Esta edificação foi agraciada com o Prémio Valmor em 1905, devido à sua beleza arquitectural.

A autorização para a construção da referida casa – inicialmente chamada “Oficina Pró-Arte” e depois “Casa Malhoa” – foi dada pela Câmara Municipal de Lisboa em 1904, tendo a obra ficado ao encargo do construtor Frederico Ribeiro. Tratou-se, assim, da primeira casa-de-artista da capital.O construtor escolhido Frederico Ribeiro conhecido por mestre já teria o desejo de ser o primeiro construtor autor da primeira casa de artista em Lisboa. Terá confiado a elaboração do projecto a Manuel Joaquim Norte Júnior (1978-1962) pela prova do seu talento no concurso para a pensão Valmor. É uma casa constituída na sua fachada por três corpos bem distintos, mas que se integram de uma forma harmoniosa no seu conjunto. Destaca-se na

O Dr. Anastácio Gonçalves adquiriu a Casa de Malhoa em 1932 utilizando-a como sua residência e principalmente como arquivo da sua vasta colecção de arte. A estrutura da casa nessa altura foi alvo de algumas alterações, como a mudança da cozinha para a cave. Com o falecimento do Dr. Anastácio em 1965, a Casa-Museu passa, por vontade expressa do falecido, para o estado português em 1969. O edifício abre as suas portas ao público, já como museu, em 1980, depois de ter sofrido algumas alterações de adaptação às suas novas funções. Entretanto, devido à exiguidade de espaço para o espólio existente, sofreu novas alterações em 1996, de acordo com o projecto arquitectónico elaborado pelos arquitectos Frederico George e Pedro George, em que foi anexado ao museu a moradia que existia ao lado. Esta moradia tinha sido projectada pelo arquitecto Norte Júnior. Em 1987 já se tinham iniciado as obras de remodelação da casa António Pinto da Fonseca, como já referido também da autoria do arquitecto Norte Júnior, construída em 1908, que, sendo confinante à Casa Malhoa proporcionava a ampliação do museu. A junção desta casa veio acrescentar áreas de serviço disponibilizadas ao público, como uma loja, uma cafetaria, uma zona de recepção e algumas salas de exposição temporária. O museu reabriu em Dezembro de 1997 tal como se encontra nos dias de hoje. A Casa Museu Dr. Anastácio Gonçalves, está classificada pelo IGESPAR, como Imóvel de Interesse Público (Dec. 28/82 Diário da República de 26 de Fevereiro de 1982).

O Dr. Anastácio Gonçalves adquiriu a Casa de Malhoa em 1932 utilizando-a como sua residência e principalmente como arquivo da sua vasta colecção de arte. A estrutura da casa nessa altura foi alvo de algumas alterações, como a mudança da cozinha para a cave. Com o falecimento do Dr. Anastácio em 1965, a Casa-Museu passa, por vontade expressa do falecido, para o estado português em 1969. O edifício abre as suas portas ao público, já como museu, em 1980, depois de ter sofrido algumas alterações de adaptação às suas novas funções. Entretanto, devido à exiguidade de espaço para o espólio existente, sofreu novas alterações em 1996, de acordo com o projecto arquitectónico elaborado pelos arquitectos Frederico George e Pedro George, em que foi anexado ao museu a moradia que existia ao lado. Esta moradia tinha sido projectada pelo arquitecto Norte Júnior. Em 1987 já se tinham iniciado as obras de remodelação da casa António Pinto da Fonseca, como já referido também da autoria do arquitecto Norte Júnior, construída em 1908, que, sendo confinante à Casa Malhoa proporcionava a ampliação do museu. A junção desta casa veio acrescentar áreas de serviço disponibilizadas ao público, como uma loja, uma cafetaria, uma zona de recepção e algumas salas de exposição temporária. O museu reabriu em Dezembro de 1997 tal como se encontra nos dias de hoje. A Casa Museu Dr. Anastácio Gonçalves, está classificada pelo IGESPAR, como Imóvel de Interesse Público (Dec. 28/82 Diário da República de 26 de Fevereiro de 1982).

Joaquim de Vasconcellos (Texto) Marques Abreu (Reproduções) – Arte Romanica em Portugal – Edições Ilustradas – Marques Abreu – Porto – 1918. Desc. 78 pág + [192 Gravuras] + XXVIII pág / 32 cm x 24 cm / E. Pele

A arte romana resume toda a arte antiga em Portugal, que se desenvolveu durante a ocupação romana a partir dos finais do século III a.C.. No âmbito da Segunda Guerra Púnica que pôs frente a frente Roma e Cartago, no ano de 218 a.C. o Império Romano alargou-se até ao sul da Península Ibérica. Começou desta forma a romanização da península. Na península Ibérica a Romanização ocorreu concomitantemente com a conquista, tendo progredido desde a costa mediterrânica até ao interior e à costa do Oceano Atlântico. Para esse processo de aculturação foram determinantes a expansão do latim e a fundação de inúmeras cidades, tendo como agentes, a princípio, os legionários e os comerciantes. Os primeiros, ao se miscigenarem com as populações nativas, constituíam famílias, fixando os seus usos e costumes, ao passo que os segundos iam condicionando a vida económica, em termos de produção e consumo. Embora não se tenha constituído uma sociedade homogénea na península, durante os seis séculos de romanização registaram-se momentos de desenvolvimento mais ou menos acentuado, atenuando, sem dúvida, as diferenças étnicas do primitivo povoamento. A língua latina acabou por se impor como língua oficial, funcionando como factor de ligação e de comunicação entre os vários povos. As povoações, até aí predominantemente nas montanhas, passaram a surgir nos vales ou planícies, habitando casas de tijolo cobertas com telha. Como exemplo de cidades que surgiram com os Romanos, temos Braga (Bracara Augusta), Beja (Pax Julia), Conímbriga e Chaves (Aquae Flaviae). A indústria desenvolveu-se, sobretudo a olaria, as minas, a tecelagem, as pedreiras, o que ajudou a desenvolver também o comércio, surgindo feiras e mercados, com a circulação da moeda e apoiado numa extensa rede viária (as famosas “calçadas romanas”, de que ainda há muitos vestígios no presente) que ligava os principais centros de todo o Império. A influência romana fez-se sentir também na religião e nas manifestações artísticas. Tratou-se, pois, de uma influência profunda, sobretudo a sul,  zona primeiramente conquistada. Os principais agentes foram os mercenários que vieram para a Península, os grandes contingentes militares romanos aqui acampados, a acção de alguns chefes militares, a imigração de romanos para a Península, a concessão da cidadania romana.Uma das características que conseguiu manter o Império Romano unido durante tantos séculos foi a uniformização do modo de vida. Esta uniformização reflecte-se por exemplo na língua, o latim, mas também nas artes, nomeadamente na arquitectura, pintura e escultura. À semelhança do que acontecia no resto do império, também no território que hoje corresponde a Portugal, a arquitectura era pragmática e utilitária. A vertente funcional das obras públicas e privadas sobreponha-se à vertente decorativa. A arquitectura romana divide-se em dois tipos: a arquitectura civil e a arquitectura residencial. Na arquitectura civil destacam-se obras tais como aquedutos, anfiteatros, templos e basílicas. Na arquitectura residencial destacam-se os vários tipos de habitação existentes: domus, insula e villa. A pintura romana aparece muito ligada à arquitectura pois é um meio de revestir as paredes para não ficarem desprovidas de ornamentação. Eram feitas pinturas a fresco com temáticas muito variadas, desde a natureza morta ao retrato. Os mosaicos são uma subdivisão da pintura pois não passam de pinturas feitas com pequenas pedras coloridas em vez de serem pigmentos de tinta. Existem inúmeras aplicações desta técnica em Portugal nomeadamente na Villa de Milreu, no Algarve.

zona primeiramente conquistada. Os principais agentes foram os mercenários que vieram para a Península, os grandes contingentes militares romanos aqui acampados, a acção de alguns chefes militares, a imigração de romanos para a Península, a concessão da cidadania romana.Uma das características que conseguiu manter o Império Romano unido durante tantos séculos foi a uniformização do modo de vida. Esta uniformização reflecte-se por exemplo na língua, o latim, mas também nas artes, nomeadamente na arquitectura, pintura e escultura. À semelhança do que acontecia no resto do império, também no território que hoje corresponde a Portugal, a arquitectura era pragmática e utilitária. A vertente funcional das obras públicas e privadas sobreponha-se à vertente decorativa. A arquitectura romana divide-se em dois tipos: a arquitectura civil e a arquitectura residencial. Na arquitectura civil destacam-se obras tais como aquedutos, anfiteatros, templos e basílicas. Na arquitectura residencial destacam-se os vários tipos de habitação existentes: domus, insula e villa. A pintura romana aparece muito ligada à arquitectura pois é um meio de revestir as paredes para não ficarem desprovidas de ornamentação. Eram feitas pinturas a fresco com temáticas muito variadas, desde a natureza morta ao retrato. Os mosaicos são uma subdivisão da pintura pois não passam de pinturas feitas com pequenas pedras coloridas em vez de serem pigmentos de tinta. Existem inúmeras aplicações desta técnica em Portugal nomeadamente na Villa de Milreu, no Algarve.

and tagged Alentejo Algarve Arqueologia Arquitectura Antiga Arte Antiga Arte Sacra Aveiro Beiras Braga Brasil Coimbra Douro Estampas e Gravuras Évora Fotografia Guimarães História da Arte Lisboa Madeira Minho Monografias Ordens Religiosas Patrimonio Porto Setubal Sintra Templarios

and tagged Alentejo Algarve Arqueologia Arquitectura Antiga Arte Antiga Arte Sacra Aveiro Beiras Braga Brasil Coimbra Douro Estampas e Gravuras Évora Fotografia Guimarães História da Arte Lisboa Madeira Minho Monografias Ordens Religiosas Patrimonio Porto Setubal Sintra Templarios

Portugal «Notes And Pictures» – Editions S.N.I – Lisbon – 1952. Desc. 45 + 120 pág / 23 cm x 15 cm / Br. Ilust

and tagged Alentejo Algarve Arquitectura Antiga Arte Antiga Arte Contemporânea Arte Decorativa Arte Sacra Aveiro Beiras Braga Lisboa Minho Monografias Patrimonio Porto Turismo

and tagged Alentejo Algarve Arquitectura Antiga Arte Antiga Arte Contemporânea Arte Decorativa Arte Sacra Aveiro Beiras Braga Lisboa Minho Monografias Patrimonio Porto Turismo ![Paulo Pereira (Direcção) Mila Simões de Abreu, Santiago Macías, M. Justino Maciel, Paulo Pereira & Cláudio Torres (Autores) - História da Arte Portuguesa [Da Pré-História ao Islão] Vol. 1 «Da Pré-História a Arte Islâmica no Ocidente Andaluz» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2007. Desc. 175 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00» Paulo Pereira (Direcção) Mila Simões de Abreu, Santiago Macías, M. Justino Maciel, Paulo Pereira & Cláudio Torres (Autores) - História da Arte Portuguesa [Da Pré-História ao Islão] Vol. 1 «Da Pré-História a Arte Islâmica no Ocidente Andaluz» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2007. Desc. 175 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00»](https://i0.wp.com/ateneulivros.com/wp-content/uploads/2014/12/IMG_3191.jpg?w=197&h=283&ssl=1)

![Paulo Pereira (Direcção) José Alberto Seabra Carvalho, Maria José de Macedo, Paulo pereira, Dalia Rodrigues & Nuno Vassalo e Silva (Autores) - História da Arte Portuguesa [O "Modo" Gótico (Século XIII-XV)] Vol. 3 «Do «Modo« Gótico (Século XIII-XV) Do Renascimento ao Maneirismo (Século XVI-XVII) - Circulo de Leitores - Lisboa - 2006. Desc. 193 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00» Paulo Pereira (Direcção) José Alberto Seabra Carvalho, Maria José de Macedo, Paulo pereira, Dalia Rodrigues & Nuno Vassalo e Silva (Autores) - História da Arte Portuguesa [O "Modo" Gótico (Século XIII-XV)] Vol. 3 «Do «Modo« Gótico (Século XIII-XV) Do Renascimento ao Maneirismo (Século XVI-XVII) - Circulo de Leitores - Lisboa - 2006. Desc. 193 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00»](https://i0.wp.com/ateneulivros.com/wp-content/uploads/2014/12/IMG_3197.jpg?w=197&h=283&ssl=1)

![Paulo Pereira (Direcção) Maria José Goulão, Ana Cristina leite, Paulo pereira & Nuno Vassalo e Silva (Autores) - História da Arte Portuguesa [O Manuelino (Século XV-XVI)] Vol. 4 «Do «Modo» Gótico ao manuelino (Século XV-XVI)» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2007. Desc. 177 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00» Paulo Pereira (Direcção) Maria José Goulão, Ana Cristina leite, Paulo pereira & Nuno Vassalo e Silva (Autores) - História da Arte Portuguesa [O Manuelino (Século XV-XVI)] Vol. 4 «Do «Modo» Gótico ao manuelino (Século XV-XVI)» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2007. Desc. 177 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00»](https://i0.wp.com/ateneulivros.com/wp-content/uploads/2014/12/IMG_3188.jpg?w=196&h=283&ssl=1)

![Paulo Pereira (Direcção) Luísa Arruda, Dagoberto Markl, Rafael Moreira, Dalila Rodrigues & Nuno Vassallo e Silva (Autores) - História da Arte Portuguesa [Renascimento Século XVI] Vol. 5 «Do «Modo« Gótico ao Manuelino (Século XV-XVI) Do Renascimento ao Maneirismo (Século XVI-XVII) - Circulo de Leitores - Lisboa - 2006. Desc. 203 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00» Paulo Pereira (Direcção) Luísa Arruda, Dagoberto Markl, Rafael Moreira, Dalila Rodrigues & Nuno Vassallo e Silva (Autores) - História da Arte Portuguesa [Renascimento Século XVI] Vol. 5 «Do «Modo« Gótico ao Manuelino (Século XV-XVI) Do Renascimento ao Maneirismo (Século XVI-XVII) - Circulo de Leitores - Lisboa - 2006. Desc. 203 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00»](https://i0.wp.com/ateneulivros.com/wp-content/uploads/2014/12/IMG_3216.jpg?w=398&h=568&ssl=1)

![Paulo Pereira (Direcção) Sylvie Deswarte-Rosa, Dagoberto Markl, Vítor Serrão & Miguel Soromenho (Autores) - História da Arte Portuguesa [Os Classicismo (Século XVI-XVII)] Vol. 6 «Do Renascimento ao Maneirismo (Século XVI-XVII)» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2007. Desc. 169 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00» Paulo Pereira (Direcção) Sylvie Deswarte-Rosa, Dagoberto Markl, Vítor Serrão & Miguel Soromenho (Autores) - História da Arte Portuguesa [Os Classicismo (Século XVI-XVII)] Vol. 6 «Do Renascimento ao Maneirismo (Século XVI-XVII)» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2007. Desc. 169 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00»](https://i0.wp.com/ateneulivros.com/wp-content/uploads/2014/12/IMG_3195.jpg?w=396&h=568&ssl=1)

![Paulo Pereira (Direcção) Ana Cristina Leite, José Fernandes Pereira, Paulo Pereira, Walter Rossa & Raquel Henriques da Silva (Autores) - História da Arte Portuguesa [Neoclassicismo e Romantismo (Século XIX)] Vol. 8 «Da Estética Barroca ao Fim do Classicismo Sentimento, Autoria, Conceito. A Velocidade da Moda e as Vanguardas» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2008. Desc. 193 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00» Paulo Pereira (Direcção) Ana Cristina Leite, José Fernandes Pereira, Paulo Pereira, Walter Rossa & Raquel Henriques da Silva (Autores) - História da Arte Portuguesa [Neoclassicismo e Romantismo (Século XIX)] Vol. 8 «Da Estética Barroca ao Fim do Classicismo Sentimento, Autoria, Conceito. A Velocidade da Moda e as Vanguardas» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2008. Desc. 193 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00»](https://i0.wp.com/ateneulivros.com/wp-content/uploads/2014/12/IMG_3187.jpg?w=396&h=571&ssl=1)

![Paulo Pereira (Direcção) Luísa Arruda, Rui Afonso Santos & Raquel Henriques da Silva (Autores) - História da Arte Portuguesa [A Ruptura Moderna (Século XX) ] Vol. 9 «Sentimento, Autoria, Conceito. A Velocidade da Moda e as Vanguardas» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2008. Desc. 151 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00» Paulo Pereira (Direcção) Luísa Arruda, Rui Afonso Santos & Raquel Henriques da Silva (Autores) - História da Arte Portuguesa [A Ruptura Moderna (Século XX) ] Vol. 9 «Sentimento, Autoria, Conceito. A Velocidade da Moda e as Vanguardas» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2008. Desc. 151 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00»](https://i0.wp.com/ateneulivros.com/wp-content/uploads/2014/12/IMG_3186.jpg?w=396&h=572&ssl=1)

![Paulo Pereira (Direcção) Isabel Carlos, Paulo Varela Gomes, João Lima Pinharanda & Ana Cristina Tostões (Autores) - História da Arte Portuguesa [O Declínio das Vanguardas] Vol. 10 «Sentimentos, Autoria, Conceito. A Velocidade da Moda e as Vanguardas» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2008. Desc. 183 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00» Paulo Pereira (Direcção) Isabel Carlos, Paulo Varela Gomes, João Lima Pinharanda & Ana Cristina Tostões (Autores) - História da Arte Portuguesa [O Declínio das Vanguardas] Vol. 10 «Sentimentos, Autoria, Conceito. A Velocidade da Moda e as Vanguardas» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2008. Desc. 183 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00»](https://i0.wp.com/ateneulivros.com/wp-content/uploads/2014/12/IMG_3189.jpg?w=398&h=572&ssl=1)

Peter Brown, Evelyne Patlagean, Michel Rouche, Yvon Thébert, Paul Veyne – História da Vida Privada [Vol. 1] Do Império ao Ano Mil / História da Vida Privada [Vol. 2] Da Europa Feudal ao Renascimento / História da Vida Privada [Vol. 3] Do Renascimento ao Século das Luzes / História da Vida Privada [Vol. 4] Da Revolução a Grande Guerra / História da Vida Privada [Vol. 5] Da Primeira Guerra ao Nossos Dias (Tradução de Armando Luís de Carvalho Homem – Círculo de Leitores – Lisboa – 1989/91. Desc. 634 + 634 + 635 + 636 + 636 pág / 22 cm x 17 cm / E. Tela. Ilust.

and tagged Arquitectura Antiga Arquitectura Militar Arte Antiga Arte Decorativa Arte Sacra Guerra de 1914 História da Arte Medieval Ordens Religiosas Patrimonio Renascimento Santiago Templarios

and tagged Arquitectura Antiga Arquitectura Militar Arte Antiga Arte Decorativa Arte Sacra Guerra de 1914 História da Arte Medieval Ordens Religiosas Patrimonio Renascimento Santiago Templarios

Carlos Moreira Azevedo (Direcção) Ana Maria Jorge, Ana Maria Rodrigues, António Camões Gouveia, António Matos Ferreira, David Sampaio Barbosa, José da Silva Lima, Luís Filipe Thomaz, Paulo F. Oliveira Fontes e Samuel Rodrigues – Dicionário de História Religiosa de Portugal – Circulo de Leitores – Lisboa – 2001. Desc. 496 + 479 + 473 + 632 pág / 27,5 cm x 20 cm / E. Ilust. [Colecção Completa em 4 Volumes]

and tagged Açores Alentejo Algarve Arquitectura Antiga Arte Antiga Arte Sacra Aveiro Beiras Braga Brasil Coimbra Companhia de Jesus Descobrimentos Dicionarios Douro Évora Fátima Guimarães História da Arte História de Literatura História de Portugal Lisboa Minho Monografias Ordens Religiosas Patrimonio Porto Santiago Setubal Sintra Templarios

and tagged Açores Alentejo Algarve Arquitectura Antiga Arte Antiga Arte Sacra Aveiro Beiras Braga Brasil Coimbra Companhia de Jesus Descobrimentos Dicionarios Douro Évora Fátima Guimarães História da Arte História de Literatura História de Portugal Lisboa Minho Monografias Ordens Religiosas Patrimonio Porto Santiago Setubal Sintra Templarios

This gallery contains 30 photographs in all as photograph etc.

Ocidente – Revista Portuguesa de Cultura N.º 415 – Novembro – 1972 – Cleonice Berardinelli – Os Excursos do Poeta n’«Os Lusídas» / Arthur Cezar Ferreira Reis – Camões e o Mundo Lusíadas / Robert Clive Willis – «Os Lusíadas» And Its Neoclassical Critics / João Vigado – (Espanha) com Nações Diferentes se Engrandece «Os Lusíadas» c. III, est. 18 / H Houwens Post – A Cronologia da Composição de Várias passagens de «Os Lusíadas» / Jean Roche – O Vocabulário do Episódio de Inês de Castro em «Os Lusíadas» / Jorge de Sena – Camões Dirige-se aos seus Contemporâneos / A. Pedrosa Veríssimo – A Realidade e o Mito em «Os Lusíadas» / Francisco Dias Agudo – «Os Lusíadas» D. Sebastião e a Censura / Luís Chaves – Camões “Veloso” e “Leonardo” – Direcção – António H. de Azevedo Pinto & Maria Amélia de Azevedo Pinto – Lisboa – 1972. Desc. 247 ao 364 pág / 25 cm x 18 cm / Br. «€20.00»

Ocidente – Revista Portuguesa de Cultura N.º 415 – Novembro – 1972 – Cleonice Berardinelli – Os Excursos do Poeta n’«Os Lusídas» / Arthur Cezar Ferreira Reis – Camões e o Mundo Lusíadas / Robert Clive Willis – «Os Lusíadas» And Its Neoclassical Critics / João Vigado – (Espanha) com Nações Diferentes se Engrandece «Os Lusíadas» c. III, est. 18 / H Houwens Post – A Cronologia da Composição de Várias passagens de «Os Lusíadas» / Jean Roche – O Vocabulário do Episódio de Inês de Castro em «Os Lusíadas» / Jorge de Sena – Camões Dirige-se aos seus Contemporâneos / A. Pedrosa Veríssimo – A Realidade e o Mito em «Os Lusíadas» / Francisco Dias Agudo – «Os Lusíadas» D. Sebastião e a Censura / Luís Chaves – Camões “Veloso” e “Leonardo” – Direcção – António H. de Azevedo Pinto & Maria Amélia de Azevedo Pinto – Lisboa – 1972. Desc. 247 ao 364 pág / 25 cm x 18 cm / Br. «€20.00» Ocidente – Revista Portuguesa de Cultura N.º 416 – Dezembro – 1972 – Joaquim de Montezuma de Carvalho – Camões Visto pelo Escritor Boliviano Fernando Diez de Medina / Fernando Diez de Medina – Camöens, Aguila Blanca de la Proeza Lusitana / Franz Schüppen – A Imagem de portugal Num Autor Alemão: A História e a Civilização Portuguesa nos Romances de Reinhold Schneider / Teófilo Braga – O Centenário de Camões / IV Centenário de Os Lusíadas – I Reunião Internacional de Camonistas / Francisco Bous – Camoniana Checa / Georg Rudolf Lind – João Cabral de Melo neto e a Espanha / José Blanc de Portugal – Quatro Meses e Música – Direcção – António H. de Azevedo Pinto & Maria Amélia de Azevedo Pinto – Lisboa – 1972. Desc. 365 ao 460 + VI pág / 25 cm x 18 cm / Br. «€20.00»

Ocidente – Revista Portuguesa de Cultura N.º 416 – Dezembro – 1972 – Joaquim de Montezuma de Carvalho – Camões Visto pelo Escritor Boliviano Fernando Diez de Medina / Fernando Diez de Medina – Camöens, Aguila Blanca de la Proeza Lusitana / Franz Schüppen – A Imagem de portugal Num Autor Alemão: A História e a Civilização Portuguesa nos Romances de Reinhold Schneider / Teófilo Braga – O Centenário de Camões / IV Centenário de Os Lusíadas – I Reunião Internacional de Camonistas / Francisco Bous – Camoniana Checa / Georg Rudolf Lind – João Cabral de Melo neto e a Espanha / José Blanc de Portugal – Quatro Meses e Música – Direcção – António H. de Azevedo Pinto & Maria Amélia de Azevedo Pinto – Lisboa – 1972. Desc. 365 ao 460 + VI pág / 25 cm x 18 cm / Br. «€20.00» Ocidente – Revista Portuguesa de Cultura N.º 417 – Janeiro – 1973 – J. de Almeida Pavão – O Portuguesismo Cecília Meireles e os Açores / José Blanc de Portugal – Variações Sobre 4 palavras de Ocasião / Leodegário A. de Azevedo Filho – Vitorino Nemésio e a Poesia de Era Planetária ou Teoria da Ciência e Poetização / Júlio Carvalho – Pero Meoge – “Fontana Fria”, Poesia Quente / A. Silva Teles – Igrejas Barrocas do Brasil Nordeste, Baía, Rio de Janeiro e Minas Gerais / Mário António Fernandes de Oliveira – Línguas de Angola ” O Quimbundo” / Quadricentenário de os Lusíadas – Exposição Bibliográfica, iconográfica e Medalhistas de Camões / José Blanc de Portugal – Início da Temporada 1972-73 / Cartas Dirigidas a David Lopes – Direcção – António H. de Azevedo Pinto & Maria Amélia de Azevedo Pinto – Lisboa – 1972. Desc. 80 pág / 25 cm x 18 cm / Br. «€20.00»

Ocidente – Revista Portuguesa de Cultura N.º 417 – Janeiro – 1973 – J. de Almeida Pavão – O Portuguesismo Cecília Meireles e os Açores / José Blanc de Portugal – Variações Sobre 4 palavras de Ocasião / Leodegário A. de Azevedo Filho – Vitorino Nemésio e a Poesia de Era Planetária ou Teoria da Ciência e Poetização / Júlio Carvalho – Pero Meoge – “Fontana Fria”, Poesia Quente / A. Silva Teles – Igrejas Barrocas do Brasil Nordeste, Baía, Rio de Janeiro e Minas Gerais / Mário António Fernandes de Oliveira – Línguas de Angola ” O Quimbundo” / Quadricentenário de os Lusíadas – Exposição Bibliográfica, iconográfica e Medalhistas de Camões / José Blanc de Portugal – Início da Temporada 1972-73 / Cartas Dirigidas a David Lopes – Direcção – António H. de Azevedo Pinto & Maria Amélia de Azevedo Pinto – Lisboa – 1972. Desc. 80 pág / 25 cm x 18 cm / Br. «€20.00»

and tagged África Arte Antiga Arte Sacra Camoniana Descobrimentos História da Arte História da Musica História de Literatura História de Portugal Literatura Revistas Periódicas

and tagged África Arte Antiga Arte Sacra Camoniana Descobrimentos História da Arte História da Musica História de Literatura História de Portugal Literatura Revistas Periódicas  A Biblioteca Cosmos, criada em 1941 sob a direcção de Bento Jesus Caraça, é um marco da história da cultura em Portugal do século XX. Bento Jesus Caraça procura com a Biblioteca Cosmos promover a divulgação cultural e a formação e das massas populares e estimular entre os jovens um conjunto de interesses que o Estado recusava. Como o próprio refere, o objectivo da colecção é prestar “reais serviços aos seus leitores e, através deles, a uma causa pela qual lutamos há muitos anos: – a criação de uma mentalidade livre e de tonalidade científica entre os cidadãos portugueses.» (CARAÇA, 1947).Ao apresentar a colecção, no momento em que a Biblioteca Cosmos abre as portas, Caraça escreve “…A que vem a

A Biblioteca Cosmos, criada em 1941 sob a direcção de Bento Jesus Caraça, é um marco da história da cultura em Portugal do século XX. Bento Jesus Caraça procura com a Biblioteca Cosmos promover a divulgação cultural e a formação e das massas populares e estimular entre os jovens um conjunto de interesses que o Estado recusava. Como o próprio refere, o objectivo da colecção é prestar “reais serviços aos seus leitores e, através deles, a uma causa pela qual lutamos há muitos anos: – a criação de uma mentalidade livre e de tonalidade científica entre os cidadãos portugueses.» (CARAÇA, 1947).Ao apresentar a colecção, no momento em que a Biblioteca Cosmos abre as portas, Caraça escreve “…A que vem a  Biblioteca Cosmos?”…Quando acabar a tarefa dos homens que descem das nuvens a despejar explosivos, começará outra tarefa – a dos homens que pacientemente, conscientemente, procurarão organizar-se de tal modo que não seja mais possível a obra destruidora daqueles. Então, com o estabelecimento de novas relações e de novas estruturas, o homem achar-se-á no centro da sociedade, numa posição diferente, com outros direitos, outras responsabilidades. É toda uma vida nova a construir dominada por um humanismo novo. Há, em suma, que dar ao homem uma visão optimista de si próprio; o homem desiludido e pessimista é um ser inerte sujeito a todas as renúncias, a todas as derrotas – e derrotas só existem aquelas que se aceitam. Quando acima falamos num humanismo novo, entendemos como um dos seus constituintes essenciais este elemento de valorização – que o homem, sentindo que a cultura é de todos participe, por ela, no conjunto de valores colectivos que há-de levar à criação da Cidade Nova. A Biblioteca Cosmos pretende ser uma pequena pedra desse edifício luminoso que está por construir…” A Biblioteca Cosmos publicou 114 títulos, algumas compostas por mais de um volume, sobre os mais diversos ramos do saber. A colecção era composta por sete secções: 1ª Secção – Ciências e Técnicas; 2ª Secção – Artes e Letras; 3ª Secção – Filosofia e Religiões; 4ª Secção – Povos e Civilizações; 5ª Secção – Biografias; 6ª Secção – Epopeias Humanas; e 7ª Secção – Problemas do Nosso Tempo.

Biblioteca Cosmos?”…Quando acabar a tarefa dos homens que descem das nuvens a despejar explosivos, começará outra tarefa – a dos homens que pacientemente, conscientemente, procurarão organizar-se de tal modo que não seja mais possível a obra destruidora daqueles. Então, com o estabelecimento de novas relações e de novas estruturas, o homem achar-se-á no centro da sociedade, numa posição diferente, com outros direitos, outras responsabilidades. É toda uma vida nova a construir dominada por um humanismo novo. Há, em suma, que dar ao homem uma visão optimista de si próprio; o homem desiludido e pessimista é um ser inerte sujeito a todas as renúncias, a todas as derrotas – e derrotas só existem aquelas que se aceitam. Quando acima falamos num humanismo novo, entendemos como um dos seus constituintes essenciais este elemento de valorização – que o homem, sentindo que a cultura é de todos participe, por ela, no conjunto de valores colectivos que há-de levar à criação da Cidade Nova. A Biblioteca Cosmos pretende ser uma pequena pedra desse edifício luminoso que está por construir…” A Biblioteca Cosmos publicou 114 títulos, algumas compostas por mais de um volume, sobre os mais diversos ramos do saber. A colecção era composta por sete secções: 1ª Secção – Ciências e Técnicas; 2ª Secção – Artes e Letras; 3ª Secção – Filosofia e Religiões; 4ª Secção – Povos e Civilizações; 5ª Secção – Biografias; 6ª Secção – Epopeias Humanas; e 7ª Secção – Problemas do Nosso Tempo.

Cosmos (2) – 1.ª Secção – Ciência e Técnica N.º 1 – Matemática e Cosmografia – Conceitos Fundamentais da Matemática – Vol. 1.ª – Bento Jesus Caraça – Edição Cosmos – Lisboa – 1941. Desc. 126 pág /Br. «€5.00»

Cosmos (4) – 2.ª Secção – Artes e Letras N.º 1 – Pequena História da Poesia Portuguesa – João de Barros – Edição Cosmos – Lisboa – 1941. Desc. 121 pág /Br. «€5.00»

Cosmos (7) – 3.ª Secção – Filosofia e Religiões N.º 1 – O Cristianismo e a Mensagem Evangélica – P.ª J. Alves Correia – Edição Cosmos – Lisboa – 1941. Desc. 122 pág + 15 Ilust. /Br. «€5.00»

Cosmos (5) – 4.ª Secção – Povos e Civilizações N.º 1 – A China Antiga e Moderna – José de Freitas – Edição Cosmos – Lisboa – 1941. Desc. 113 pág + 15 Ilust. /Br. «€5.00»

Cosmos (6) – 5.ª Secção – Artes e Letras N.º 1 – A Vida e a Obra de Darwin – Alberto Candeias – Edição Cosmos – Lisboa – 1941. Desc. 127 pág + 15 Ilust. /Br. «€5.00»

Cosmos (1) – 1.ª Secção – Epopeias Humanas N.º 1 – O Homem e o Livro – Edição Cosmos – Lisboa – 1941. Desc. 121 pág /Br. «€5.00»

Cosmos (3) – 7.ª Secção – Problemas do Nosso Tempo N.º 1 – O Problema do Trigo – Henrique de Barros – Edição Cosmos – Lisboa – 1941. Desc. 127 pág + 15 Ilust. /Br. «€5.00»

and tagged Antropologia Arqueologia Arquitectura Antiga Arte Antiga Arte Contemporânea Arte Decorativa Arte Sacra Biografia Botanica Ciencia Filosofia História da Arte História da Musica História de Literatura História Natural História Universal Humanidades India China e Medio Oriente Literatura Literatura Englesa Literatura Françesa Medicina Mitologia Musica Ordens Religiosas Poesia Politica Religião Cristã Renascimento Revistas Periódicas Santiago Sociologia Sonetos Templarios

and tagged Antropologia Arqueologia Arquitectura Antiga Arte Antiga Arte Contemporânea Arte Decorativa Arte Sacra Biografia Botanica Ciencia Filosofia História da Arte História da Musica História de Literatura História Natural História Universal Humanidades India China e Medio Oriente Literatura Literatura Englesa Literatura Françesa Medicina Mitologia Musica Ordens Religiosas Poesia Politica Religião Cristã Renascimento Revistas Periódicas Santiago Sociologia Sonetos Templarios