- Tag Archives Brasil

-

-

Onde Nasceu Pedro Álvares Cabral?

Onde Nasceu Pedro Álvares Cabral?

Onde Nasceu Pedro Álvares Cabral? «€12.50» Amândio Marques – Onde Nasceu Pedro Álvares Cabral? – Grupo de Estudos Brasileiros do Porto – Porto – 1963. Desc. 67 pág / 21 cm x 15,5 cm / Br. Ilust.

-

História da Civilização Brasileira(1500-1822)-1822

História da Civilização Brasileira(1500-1822) (€60.00) Tito Livio Ferreira & Manoel Rodrigues Ferreira – História da Civilização Brasileira(1500-1822) – Gráfica Biblos, Lda – Editora – São Paulo – 1959.Desc.(447)Pág.Br

-

Antologia do Folclore Cearense

Antologia do Folclore Cearense(€15.00) Florival Seraine – Antologia do Folclore Cearense – UFC – Universidade Federal do Ceará – Fortaleza – Brasil – 1983.Desc.(356)Pág.Br.

-

Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas

Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas Augusto Boal – Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas – Editora Civilização Brasileira – Rio de Janeiro – 1977.Desc.(223)Pág.Br

Augusto Pinto Boal (Rio de Janeiro, 16 de março de 1931 – Rio de Janeiro, 2 de maio de 2009) foi diretor de teatro, dramaturgo e ensaísta brasileiro, uma das grandes figuras do teatro contemporâneo internacional. Fundador do Teatro do Oprimido, que alia o teatro à ação social, suas técnicas e práticas difundiram-se pelo mundo, de maneira notável nas três últimas décadas do século XX, sendo largamente empregadas não só por aqueles que entendem o teatro como instrumento de emancipação política mas também nas áreas de educação, saúde mental e no sistema prisional O dramaturgo é conhecido não só por sua participação no Teatro de Arena da cidade de São Paulo (1956 a 1970), mas sobretudo por suas teses do Teatro do oprimido. Sua obra escrita é expressiva. Com 22 livros publicados e traduzidos em mais de vinte línguas, suas concepções são estudadas nas principais escolas de teatro do mundo. O livro Jogos Para Atores e Não Atores trata de um sistema de exercícios (“monólogos corporais”), jogos (diálogos corporais) e técnicas teatrais além de técnicas do teatro-imagem, que, segundo o autor, podem ser utilizadas não só por atores mas por todas as pessoas. Foi vereador do Rio de Janeiro de 1993 a 1997 Augusto Boal nasceu no subúrbio da Penha, Rio de Janeiro. Filho do padeiro português José Augusto Boal e da dona de casa Albertina Pinto, originários de Justes, Vila Real. Desde os nove anos dirigia peças familiares, com seus três irmãos. Aos 18 anos vai estudar Engenharia Química na antiga Universidade do Brasil, atual UFRJ, e paralelamente escrevia textos teatrais. Na década de 1950 enquanto realizava estudos em nível de Ph.D em Engenharia Química, na Columbia University, em Nova York, ma época, assistia às montagens do Actors Studio.

-

Relatório Apresentado a Junta Administrativa da Santa Casa de Misericórdia do Recife

Relatório Apresentado a Junta Administrativa da Santa Casa de Misericórdia do Recife(€100.00) José Maria de Andrade (Provedor Commendador) – Relatório Apresentado a Junta Administrativa da Santa Casa de Misericórdia do Recife Na Sessão de Posse da Actual Junta no Dia 1 de Junho de 1906 – Typ.do Diário de Pernambuco – Recife – 1906.Desc.(51) + (8) + (6) + (7) + (24) + (10) + (7) + (7) + (60) + (31) + (10) + (5)Pág + (14)Anexo + (1)Balanço + (17)Fotogravura

Pernambuco, 10 de Abril de 1887

Nascimento e filiação de José Maria D’Andrade

eu José Maria D’Andrade em São Julião do Tojal, Patriarcado de Lisboa, Concelho dos Olivais, Provincia de Estremadura, Reino de Portugal, no dia 21 de Janeiro de 1849.

Sou filho legítimo de Marcos Antonio D’Andrade e de D. Marianna Victoria Lobo e Costa, ambos já falecidos. Meu pai foi official do Exército Portugues e fes parte do exército que se batia pella regência de D. Miguel. Foi ferido em uma batalha e tendo D. Miguel sido vencido, teve como os demais officiais, de se ocultar. * *

Quando foi concedido o armistício, estabeleceu-se no Tojal com uma loja de fazendas e casou com minha mãe. Não posso precisar em que dia morreu meu Pai, mas recordo-me de ouvir dizer a minha Mãe, que quando meu Pai morreu eu tinha dois annos de idade, pelo que deve elle ter morrido em 1851. Minha Màe falleceu no dia 16 de Março de 1884 em Lisboa, e está sepultada no Cemitério dos Prazeres no Jazigo (N. 3476 – Rua 17 – Lado direito) de minha propriedade, que comprei a meu cunhado João Nazaré d’Oliveira por $ fortes 500.000. Os únicos parentes próximos que tive foram minha irmã Adelaide Gertrudes da Conceição Andrade, filha de meu Pai, que foi casado em primeiras núpcias com com uma cunhada do Capitão de Fragata Antonio Antunes, da Armada Portuguesa e portanto enteada de minha Mãe. Esta minha irmã casou-se com João da Silva Moreira, empregado da Alfandega de Lisboa. Morreu minha dita irmã em 1871, deixando um único filho e meu afilhado – José Maria de Andrade Moreira, o qual tendo vindo para Pernambuco em 1881 para a minha companhia, morreu em 24 de junho de 1883 em minha casa no Caxangá e foi sepultado no Cemitério Público da Cidade do Recife. Não tenho mais parentes além de minha mulher e filhos.

(1833 – 7 de Agosto – As forças partidárias de D. Miguel, lideradas pelo General Bourmont, falham pela última vez a tentativa de tomada da cidade do Porto – 1834 – 16 de Maio – Batalha da Asseiceira – Derrota infrigida às forças leais a D. Miguel e a retirada deste para Évoramonte)

Primeiro casamento de José Maria d’Andrade

No dia 7 de Setembro casei-me com D. Elisa Augusta d’Oliva, filha de Silvestre Guerreiro Oliva e de D. Maria José d’Oliva, todos natural do povo e freguesia de Paderne, Concelho d’Albufeira, Bispado e Districto de Faro, Província do Algarve. Nesta época residia eu em Paderne, onde era estabelecido com loja de fazendas e quinquilharias – sôbre a firma Marreira Oliva & Andrade, da qual eram sócios Manuel Lopes Marreira, meu sogro Silvestre Guerreiro d’Oliva e eu.

Falecimento de minha primeira esposa D. Elisa Augusta d’Oliva Andrade

No dia 2o de Outubro de 1871 falleceu minha esposa – D. Elisa Augusta d’Oliva Andrade, no povo de Paderne, e jaz sepultada no Cemitério da mesma povoação.

Nascimento de minha filha – Adelaide Elisa Oliva d’Andrade

No dia 14 de Junho de 1871, nasceu minha filha Adelaide – a primeira e única que tive do meu consórcio com D. Elisa Augusta Oliva d’Andrade. Forão Padrinhos meu cunhado João José d’Oliva* que então residia em Pernambuco e passou procuração a meu cunhado Joaquim Alfredo Guerreiro Oliva, e Madrinha minha cunhada D. Maria Alexandrina Victo d’Oliva. O Baptisado foi na Igreja de Paderne e fez o baptisado o Prior Macário José Correia.

Minha vinda para o Brasil

Tendo enviuvado em Portugal e estando convencido que no Brasil poderia ser mais feliz, aceitei o convite de meu cunhado João José d’Oliva e vim para Pernambuco onde cheguei no dia 25 de Julho de 1872, tendo partido de Lisboa no dia 13 do mesmo, no vapor Ingles “Douro”da Mala Real. No dia 29 de Julho de 1872 entrei para caixeiro em casa de João Fernandes Lopes estabelecido com loja de fazendas na rua Duque de Caxias n. 52. A contar de 1º de janeiro de 1877 fiz contrato social com o dito João Fernandes Lopes(commanditário) e Alexandre Lopes de Médicis, sobre a razão social de Andrade Lopes & Cia. Estabelecido na mesma casa e com o mesmo gênero de negócio.

Segundo casamento de José Maria de Andrade

No dia 25 de Novembro de 1877 casei na Matriz de São José da cidade do Recife – Provincia de Pernambuco, Império do Brasil, com D. Camilla Candida de Carvalho, filha legítima de Valentim Armando de Carvalho já falecido e de D. Eugenia Candida de Carvalho Rangel, então casada em segundas núpcias com Severino José da Costa. Forão testemunhas de meu casamento meu sócio Alexandre Lopes de Médicis e Antonio Joaquim Machado Pereira, estabelecido com loja de louça na Rua Larga do Rosário

Nascimento de minha filha Elisa d’Andrade

No dia 9 de Dezembro de 1878, às 4 horas da madrugada, nasceu minha filha Elisa ( a primeira de meu segundo casamento) no 3. andar da casa 52 à Rua Duque de Caxias. Foram padrinhos meu sócio João Fernandes Lopes e madrinha minha Mãe, D. Marianna Vitória Lobo e Costa por procuração que passou a meu sócio Alexandre Lopes de Médicis. Foi baptisada na Matriz de Sto Antonio do Recife no dia 11 de Maio de 1879.

Nascimento de minha filha Elvira d’Andrade

No dia 14 de Março de 1880 às 4 horas da madrugada nasceu minha filha Elvira (segunda de meu segundo casamento) no 3. andar da casa n. 52 à rua Duque de Caxias. Forão padrinhos Severino José da Costa e Eugenia Candida de Carvalho Rangel (Mãe e Padrasto de minha mulher). Foi baptisada na Matriz de Sto Antonio do Recife em maio de 1880

Nascimento e morte imediata de minha filha Maria de Andrade

No dia 12 de Outubro de 1881 às 5 horas da madrugada nasceu minha filha Maria(terceira de meu segundo casamento) na cidade de Olinda, província de Pernambuco, em uma casa de Manuel José Machado, junto á ladeira da Sé, na qual estávamos provisoriamente morando para tomar banhos salgados. Imediatamente ao nascimento morreu tendo ainda se baptisado. Está sepultada no Cemitério de Olinda. Estava convidado para padrinho Severino Saraiva d´andrade.

Nascimento prematuro de meu filho do sexo masculino e que nasceu morto

No dia 11 de Fevereiro de 1883, com 5 meses de grávida, abortou minha mulher um menino que tinha já todas as formas. Atribui-se este acontecimento a uma pancada que minha mulher levou no ventre – dada por minha filha Elvira que estando deitada na mesma cama, levantou-se e por ser muito pequenina, perdeu o equilíbrio e cahiu batendo no ventre de minha mulher. Senti muito este acontecimento por ser o primeiro filho do sexo masculino.

Nascimento de minha filha Carolina d´Andrade

No dia 27 de Agosto de 1885, às 10 horas da noute, na casa Nº 78 à Rua do Visconde de Goyanna(Mondego) na cidade do Recie, nasceu minha filha Carolina(a quarta do meu segundo casamento). Baptisou-se na Cidade de Olinda(onde estávamos morando provisóriamente para tomar banhos salgados) na Igreja de S. Pedro Martir no dia 2 de Fevereiro de 1886. Foram padrinhos Joaquim de Mello Sampaio, negociante e proprietário de uma fábrica de chapéus na Cidade da Bahia e D. Carolina Chiappe Sampaio. representados por procuração passada a meu sócio Alexandre Lopes de Médicis e a minha filha Adelaide Elisa Oliva D´Andrade.

Diversas explicações sobre a minha vida

Tendo morrido meu Pae e ficado viúva minha Mãe com pequenos recursos para viver, estabeleceu um Asilo de meninas e meninos para ganhar os meios precisos para a sua e a minha subsistência. Fui educado por minha Mãe e o que sou com ela aprendi à exceção de um pouco de Latim e Música. Até a idade de 12 anos não tive emprego algum , mas com esta idade comecei a ganhar alguma cousa como ajudante de Tesoreiro na Igreja de S. Julião do Tojal. No dia 8 de Novembro de 1865 sahi da companhia de minha Mãe(com consentimento dela) para ir ser caixeiro de Manuel Lopes Marreiro, na povoação d´Alto Concelho de Loulé, Província do Algarve. Estive em casa do dito Marreiro atéh o dia 24 de Julho de 1869. Nesse dia fui para Paderne, povoação uma légua distante do Alto, gerir um estabelecimento de fazendas, quinquilharias etc que o mesmo patrão Manuel Lopes Marreiro estabeleceu. No dia 3 de Setembro de 1870 estabeleci-me de sociedade com dito meu patrão e Silvestre Guerreiro Oliva sobre a firma Marreiro, Oliva & Andrade – sociedade que se dissolveu quando vim para o Brasil.

Depois desta data segue-se o que deixo dito sob o título “Minha vinda para o Brasil”.Actualmente

Sou Comerciante matriculado na Junta Comercial do Recife. Sou Sócio e Vice-Presidente da Associação Comercial Beneficente de Pernambuco. Sou Sócio do Gabinete Portugues de Leitura. Sou Sócio do Hospital Portugues de Beneficencia. Sou irmão da Irmandade do Espírio Santo, da Ordem 3a de S. Francisco, do S. Sacramento da Boa Vista, do S. Sacramento de Sto Antonio, de S. Francisco de Paula do Caxangá, do s. Bom Jesus dos Passos do Campo Santo, da Sta Casa de Misericórdia. Os Jornais “Comercio de Pernambuco” em 1894, “Malla da Europa” em 1895 e “Brasil e Portugal” em 1890 estamparam o meu retrato em suas colunas acompanhando-o de traços biographicos que muito me honram e que meus descendentes poderão afirmar ser verdade o que delas constam.

Apontamentos sobre minha filha Adelaide Elisa Oliva D´Andrade

Quando falleceu minha primeira esposa ficou minha filha Adelaide com quatro meses e seis dias. Quando vim para o Brasil ficou minha filha em casa dos Avós maternos, entregue aos cuidados de sua tia e madrinha D. Maria Alexandrina Victo Oliva que a estimava e tratava como filha, residentes em Paderne.

Tenho meu cunhado João Narciso D´Oliva mudado a residência de Pernambuco para Portugal e tendo, depois de estar algum tempo em Paderne, fixado residência em Lisboa levou para sua companhia o Pae, a Mãe, a irmã e minha filha.

Tendo eu feito em 1884 uma viagem á Europa e tendo minha filha manifestado desejo de vir para minha companhia resolvi trazella para PErnambuco, o que effectuei , recebendo-a da conpanhia da Tia, no Ericaim, onde meu cunhado estava temporariamente morando em uso de banhos de mar, no dia 31 de Agosto de 1884. No dia 13 de Setembro seguinte embarquei para Pernambuco com minha mulher que tinha feito a viagem comigo e trazendo em nossa companhia minha filha Adelaide. Chegamos a Pernambuco no dia 24 de Setembro de 1884.Fallecimento de minha querida Mãe

D. Marianna Victoria Lobo e Costa : Em 16 de Março de 1884 falleceu em Lisboa minha Mãe e está depositada no Cemitério dos Prazeres em Lisboa, no Jazigo de minha propriedade nº 3476.

Recife, 30 de Novembro de 1889

Néste dia, às 7 e meia da tarde, na Capela do Palácio Episcopal, effectuou-se o Casamento de minha filha Adelaide Elisa D´Andrade com meu sócio Alexandre Lopes de Médicis, solteiro, natural de Mendrisio, Canton Ticino, Suiça. Foram testemunhas o Comendador João Fernandes Lopes e Alfredo Alves Martins e celebrante o Padre Francisco d´Assis Miranda Curio.

Devo deixar aqui declarado para que em todo tempo se saiba que este casamento foi feito por escolha e sympathia de dito meu Genro e Filha e com meu consentimento, não tendo eu contribuído para sua realizaçãopor sugestões à minha filha, nem a seu marido, com quem nunca troquei palavras sobre tal assunto antes do dia em que elle formalmente me pediu minha filha – ass) José Maria D´Andrade.Condecoração

Por Carta Régia de 10 de Outubro de 1890 fui nomeado por S.M.Rei de Portugal Comendador da Ordem Militar de N.S. Jesus Cristo.

Recife, 19 de fevereiro de 1891

Néste dia às 5 meia horas da manhã, minha filha Adelaide, casada com Alexandre Lopes de Médicis, deu à luz um menino, a que pouco depois, por se achar doente, baptisei em casa com o nome de Carlos, sendo eu padrinho e minha Mulher madrinha. Celebrou o Baptism, isto é, proferiu as palavras Sacramentaesmo Dr. José de Miranda Curio, Médico do Exército, Major do Corpo de Saúde e Comendador da Ordem de N.S. de Villa Viçosa. Tendo se agravado o sofrimento do recem nascido, falleceu elle às 11 horas do mesmo dia e fi sepultado no Cemitério de Sto Amaro.

14 de Outubro de 1892 – Carlos Alberto de Andrade Médicis

Néste dia, às 19 horas da noute na casa Nº 80 à Rua do Visconde de Goyanna, freguesia da Boa Vista, na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, nasceu meu neto – Carlos Alberto de Andrade Médicis, filho legítimo de minha filha Adelaide Oliva D´Andrade Médicis e Alexandre Lopes de Medicis. Foi baptisado no dia 8 de Dezembro de 1892 na Matriz da Boa Vista. São seus Padrinhos Carlo Medici – Avô paterno representado pelo seu filho Cesar Lopes de Medicis e Madrinha D. Maria da Penha Medicis, filha de meu genro.

28 de Maio de 1893 – Carolina Omersinda Marques

N´este dia nasceu minha afilhada Carolina Omersinda Marques, filha legítima de Alpennianno Cavalcanti Marques e de D. Madalena Rangel Marques – Prima de minha Mulher que foi criada em nossa casa e morreu no dia 10 de julho de 1893. No dia 11 de Julho veio a minha dita afilhada para minha casa, onde se está criando como filha.

1 de Abril de 1895

N`este dia embarquei para a Europa no Vapor Ingles “Clyde” acompanhado por minha mulher e minhas filhas Elisa, Elvira e Carolina. Chegamos a Lisboa no dia 12 de Abril. Dahi seguimos para o Porto, Vila Real Pedras Salgadas. Voltamos ao Porto e dahi seguimos para Vigo, embarcamos no Vapor Ingles “Thames” para Southhampton e dahi seguimos para Londres e Manchester. Voltamos de Manchester para Londres, Paris, Zurich, Mendrisio e Milão. Voltamos de Milão para Paris e dahi para Lourdes, Porto e Lisboa e dahi para Pernambuco onde chegamos no dia 17 de Outubro de 1895 no navio Ingles “Danube”.

28 de Novembro de 1896

As 6 horas da tarde em minha residencia á Rua Visconde Goyanna Nº78, na cidade do Recife, casou-se civilmente minha filha Elvira DÁndrade com o Bacharel Lourenço Cavalcanti de Albuquerque, Brasileiro, Viúvo e cuja profissão é Comerciante, sendo atualmente Deputado do Congresso de Estado. As 7 e meia da noute seguimos para o Palácio Episcopal onde se realizou p casamento religioso sendo celebrante Monsenhor Thuribio Fiuza, Secretário particular do Exmo Snr. Bispo. Foram testemunhas meu genro e sócio Alexandre Lopes de Médicis e o Dr. Júlio de Mello Filho – Procurador Geral do Estado. Assistiram ao casamento o Conselheiro Dr. Joaquim Correia de Araújo, Governador do Estado , o Com. Albino José da Silva, Provedor da Santa Casa, o Dr. João Joaquim Salgado – Consul de Portugal e grande número de Cavalheiros dos mais notáveis d´este Estado, digo cidade, formando um total de mais de 120 pessoas. Após o chá, retiraram-se os noivos para sua casa em Apipucos onde eu, minha mulher, meu genro Alexandre Lopes de Médicis, seu mano Cesar Lopes de Médicis os fomos acompanhar. Deus os faça felizes.

Distinções – Dezembro 31 de 1896

Não por vaidade minha, mas para que os meus descendentes saibão, deixo aqui mencionado que tenho ocupado os mais altos cargos que a um Estrangeiro é permitido ocupar:

– Presidente da Associação Comercial – cargo que poucos estrangeiros teem ocupado.Sou Sócio Honorário e tenho o meu retrato à oleo em seu Salão de Honra.

– Provedor do Hospital Portugues – Sócio Benemérito – No Salão de Honra está também o meu retrato a óleo.

– Mordomo e Vice-Provedor da Santa Casa de Misericórdia e do Hospital Pedro II.Meus serviços tem sido louvados pela imprensa muitas vezes.

27 de Setembro de 1897

Néste dia nasceu meu neto Luiz, filho legítimo do bacharel Lourenço Cavalcanti de Albuquerque e de minha filha Elvira d´Andrade Cavalcanti. Nasceu as 7 horas da noute na casa 21 á Rua de Paysandú(Magdalena) depois da ponte de Magdalena, ultima casa antes da Estrada da Ilha do Retiro.

28 de Novembro de 1897

As 9 e meia da manhã, na Capella do Colégio Salesiano. à Rua do Visconde de Goyanna (mondego), baptisou-se o meu neto Luiz, acima referido, sendo eu, José Maria de Andrade, o Padrinho e minha mulher D. Camilla D´Andrade a Madrinha. Foi apresentado por minha filha Elisa D´Andrade e baptisado pelo Padre Lourenço Giovanni, Superior do Colégio Salesiano. (Foi o primeiro baptisado que se realizou no referido colégio).

24 de Setembro de 1898

No dia de hoje ás 2 e meia horas da tarde, na casa da Rua do Visconde de Goyanna(conhecida por Mondego)Nº80 onde reside meu genro Alexandre Lopes de Médicis nasceu meu neto José filho legítimo de meu dileto genro ALexandre Lopes de Médicis e de minha filha Adelaide Oliva D´Andrade Médicis.

Baptizado de meu neto José

Baptisou-se na Capella do Collegio dos Sallesianos, na Rua Visconde de Goyanna(Mondego) no dia 14 de Outubro de 1898, tendo portanto 20 dias de idade. Forão Padrinhos seu tio Cezar Lopes de Médicis e D. Maria Alexandrina Victo Oliva, tia de minha filha Adelaide, representada por D. Maria da Penha de Médicis, filha de meu genro Alexandre.

19 de Janeiro de 1900

Adelina, filha de Lourenço Cavalcanti de ALbuquerque e de minha filha Elvira de Andrade Cavalcanti, nasceu às 5 horas da manhã do dia dezenove de Janeiro de milenovecentos, na cidade de Olinda, no Chalet Nº à Rua de Santa Crus dos Milagrs, próximo da Estação do Carmo. Baptisou-se no dia 25 de Março de 1900, na Igreja Matriz de Jaboatão, sendo Padrinho ….. Padrasto de meu genro Dr. Lourenço Cavalcanti de Albuquerque representado por seu Procurador Milton Pina, primo legítimo de minha neta Adelina, por ser filho de uma irmã do referido meu genro. Foi Madrinha a Avó Paterna (Mãe de meu genro) D. Adelina Cavalcanti de Albuquerque. Apresentou-a a minha filha Carolina.

26 de Abril de 1900

N´este dia embarquei para o Rio de Janeiro , onde fui acompanhando minha filha Elvira e minha neta Adelina que forão para o Rio de Janeiro para onde meu genro Dr. Lourenço Cavalcanti de Albuquerque transferiu sua residencia, tendo ele partido um mes antes para se instalar. Chegamos ao Rio no dia 2 de maio no vapor “Brazil”. Em minha casa ficou ainda meu neto Luiz, filho dos mencionados meu genro Luiz e minha filha Elvira o qual voltará para a companhia de seus pais logo que haja oportunidade. Voltei do Rio no dia 21 de Maio de 1900. Meu genro estabeleceu-se com escritório de Comissões e Consignações na Rua S. Pedro Nº36 – Rio de Janeiro

Maio 5 de 1901

Nascimento de minha neta Maria de Lourdes. N´este dia, as 6 horas da tarde, na casa de minha residência, à Rua Visconde de Goyanna Nº78 – Cidade do Recife – Estado de Pernambuco, nasceu minha neta Maria de Lourdes, filha legítima de meu genro Bacharel Lourenço Cavalcanti D´Albuquerque e de minha filha Elvira D´Andrade Cavalcanti. Nesta ocasião meu genro estava no Rio de Janeiro onde residia e era estabelecido com casa de Comissões à Rua de S. Pedro Nº30. A pessoa de minha filha, meu filho veio trazella para Pernambuco para dar a luz, tendo ele voltado para o Rio de Janeiro. Em … de 1901 foi baptizada. Seus padrinhos forão João cavalcanti de Albuquerque, irmã de meu genro e N.S. de Lourdes, sendo apresentada por minha filha Elisa. Baptizou-se na capella dos Sallesianos. Em 19 de Junho de 1901 fui levar minha filha e minhas netas Adelina e Maria de Lourdes ao Rio de Janeiro.

Junho 24 de 1902

No dia 24 de Junho de 1902 nasceu em Lisboa, No Pensio Hotel – Rua da Glória, minha neta Elvira, filha de meu genro Alexandre Lopes de Médicis e minha Adelaide Oliva D´Andrade Médicis. Meu genro e filha residem em Pernambusco mas estavam na Europa em viagem. Baptisou-se em Lisboa, sendo celebrante o nosso velho Amigo Pe. Antonio do Espírito Santo Ramos, secretário do Patriarcha de Lisboa, sendo padrinhos Torquato Narciso D´Oliva e Maria de Médicis Oliva, genro e nora de meu genro Alexandre, sendo esses representados por procuração por Rodrigo Carvalho da Cunha ex negociante em Pernambuco, residente em Lisboa e sua Esposa D. Elvira Carvalho da Cunha.

Agosto 15 de 1902

Nascimento de minha neta Elisabeth – Neste dia as 4 horas da tarde na casa de minha residência à Rua Visconde de Goyanna Nº78, Cidade doRecife, Estado de Pernambuco, nasceu minha neta Elisabeth filha de meu genro Bacharel Lourenço de Albuquerque Cavalcanti e minha filha Elvira D´Andrade Cavalcanti. Nesta ocasião meu genro achava-se no Rio de Janeiro, onde tinha ido a Negócio, pois já estavam residindo no Recife, para onde se mudaram do Rio de Janeiro em Agosto de 1901. Foi Baptisada na Matriz de Jaboatão sendo Padrinho meu genro Alexandre Lopes de Médicis e sua mulher minha filha Adelaide Oliva d´Andrade Médicis.

1903

Viagem à Europa – No dia 12 de Maio de 1903, embarquei para a Europa no vapor francês “Amazone”, acompanhado de minha mulher e munhas filhas Elisa e Carolina. Chegamos a Lisboa em 23 de Maio. Fomos ao Porto – Vizella (para estação de águas), Braga, Bom Jesus, voltamos ao Porto, de lá a Paris, voltamos ao Porto e Lisboa, onde embarcamos no mesmo vapor “Amazone” no dia 10 de Outubro e chegamos a Pernambuco em 25 de Outubro de 1903.

1904

Casamento de minha filha Elisa D´Andrade – No dia 10 de Dezembro de 1904, às 6 e meia da tarde, em minha residência à Rua do Visconde de Goyanna Nº78, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, casaram civilmente minha filha Elisa d´Andrade com o Engenheiro Civil Henrique Bernardes d`Oliveira Junior, solteiro, filho do negociante Henrique Bernardes de Oliveira e de D. Júlia Tigre de Oliveira sendo testemunhas do acto civilo negociante Delphino da Silva Tigre e o industrial Paly Ivo Bittencourt Jos.

As 6 e emia da tarde seguimos para o Palácio Episcopal onde na respectiva Capella teve lugar o casamento religioso, sendo celebrante o Bispo de Olinda D. Luiz Raymundo da Silva Brito e testemunhas os meus genros Alexandre Lopes de Médicis e Lourenço Cavalcanti d`Albuquerque.

Assistiram ao casamento o Dezembargador Sigismundo Antonio Gonçalves – Governador do Estado, Cons. Joaquim Conceição de Araújo e grande número de pessoas da melhor sociedade pernambucana, composta de lentes da Academia de Direito, da Escola de Engenharia, Advogados, Médicos,Engenheiros, Comerciantes e Negociantes e muitas famílias pernambucanas, num número aproximado de 150 pessoas.

Depois do Banquete, que terminou a meia noite, seguiram os noivos para sua residência – Rua do Paysandú Nº38, onde eu, minha família e muitos amigos os fomos acompanhar. Deus os faça felizes.9 de Abril de 1905

Viagem de meu neto Carlos Alberto de Andrade Médicis – Neste dia e pelo vapor francês “Chili, seguiopara a Europa meu neto Carlos, a fim de entrar para um Collegio e educar-se. Pelo mesmo vapor seguio a minha neta adotiva Maria de Médicis Oliva(filha de meu genro Alexandre Lopes de Médicis) em companhia de seu marido Torquato Narciso D´Oliva que foi fixar sua residência no Algarve em Alcantarilha

19 de Dezembro de 1905

Neste dia às 8 horas e cincoenta minutos da noute, na casa Nº38 à Rua do Paysandú(Madgdalena) residencia de meu genro Henrique Bernardes de Oliveira Junior, nasceu meu neto Álvaro , filho de meu genro Dr. Henrique Bernardes de Oliveira Junior e de minha filha Elisa d´Andrade Oliveira

1 de Abril de 1906

Embarcaram para a Europa meu genro Alexandre Lopes de Médicis , sua mulher, minha filha Adelaide e seus dois filhos José e Elvira.

Maio de 1906Continuação das notas sobre minha vida para minhas filhas e netos

Sou actualmente Provedor da Santa Casa de Misericórdia. Este cargo, um da maior importância social só tinha tido ateh hoje sido ocupado por um Portugues e esse naturalisado Brasileiro. Foi o Comendador Albino José da Silva que era Pae do Conselheiro Rosa e Silva, Vice_Presidente da República e Chefe Político.

Sou Diretor Presidente do Banco do Recife.

Sou presidente e Sócio benemérito do Gabinete Português de Leitura em cujo Salão de Honra se encontra o meu retrao a óleo.

Sou Consul da Bélgica e Cavaleiro da Real Ordem da Coroa da Itália.24 de Maio de 1906

No dia 24 de Maio de 1906, as 3 e meia horas da tarde, na Capella do Colégio dos Sallesianos à Rua do Visconde de Goyanna, baptisou-se meu neto Álvaro, de quem acima fallo. Fui eu o Padrinho e foi Madrinha D. Julia Tigre d´Oliveira casada com Henrique Bernardes d´Oliveira. D. Julia é avó, por ser Mãe de meu genro Henrique, Pai de Álvaro que hoje se baptizou.

17 de Março de 1907

No dia 17 de Março de 1907, às 6 horas da manhã. Na casa de Nº38 à Rua do Paysandú, residência de meu genro Dr. Henrique Bernardes de Oliveira Junior, nasceu meu neto Humberto, filho de meu dito genro e de minha filha Elisa d´Andrade Oliveira.

10 de Agosto de 1907

No dia 10 de Agosto de 1907, baptizou-se na Capella dos Sallesianos à Rua do Visconde de Goyanna, às 4 e meia da tarde, meu neto Humberto, filho de minha filha Elisa e de seu marido, o Dr. Henrique Bernardes de Oliveira Junior. Forão padrinhos o avô paterno Henrique Bernardes de Oliveira e Madrinha minha mulher D. Camilla d´Andrade.

6 de Junho de 1908

Casamento de minha filha Carolina d´Andrade – No dia 6 de Junho de 1908, casou minha minha Carolina d´andrade com João Cardoso Ayres Filho. Interessado na Casa Comercial (Armazém do Açúcar) de seu tio Eugenio Cardoso Ayres (Firma Cimercial Eugenio Cardoso & Cia).

Meu genro é filho de João Cardoso Ayres, sócio da firma Pinto Alves & Cia, nesta praça e é natural de Pernambuco. O casamento civil realizou-se na minha residência à Rua Visconde de Goyanna Nº78 (Mondego) às 6 horas da Tarde perante o Juízo Privativo de Casamentos, Dr. Manoel dos Santos Moreira e foram testemunhas meu genro Dr. Henrique Bernardes de Oliveira Junior e o Comerciante Antonio Ramiro Costa (Cunhado do noivo. Assistiram ao acto e assinaram o termo o Governador do Estado, Dr. Herculano Bandeira de Mello, o Secretário Geral do Estado Dr. Aníbal Freire da Fonseca, o Prefeito do município do recife Dr. Archimede d´Oliveira e Souza, o lente da Faculdade de Direito Dr. Augusto Carlos Vaz de Oliveira, o Cônsul de Portugal Comendador Celestino de Menezes, o Banqueiro Com. Francisco Augusto Pacheco, meu genro e sócio Alexandre Lopes de Médicis e meu neto José d´Andrade Médicis e muitas outras pessoas.

-

Olga(A Vida de Olga Prestes, Judia Comunista Entregue a Hitler Pelo Governo Vargas)

Olga(A Vida de Olga Prestes, Judia Comunista Entregue a Hitler Pelo Governo Vargas)

Olga(A Vida de Olga Prestes, Judia Comunista Entregue a Hitler Pelo Governo Vargas) (20.00) Fernando Morais – Olga(A Vida de Olga Prestes, Judia Comunista Entregue a Hitler Pelo Governo Vargas) – Editora Alfa-Omega – São Paulo – 1987.Desc.(312)Pág.Br.Ilust

Prestes (Munique, 12 de fevereiro de 1908 — Bernburg, 23 de abril de 1942) foi uma militante comunista alemã de origem judaica, filha de Eugénie Gutmann Benário e Leo Benário, advogado e membro ativo do Partido Social-Democrata Alemão. Com apenas quinze anos, em 1923, juntou-se à organização juvenil do Partido Comunista Alemão (KPD). Pouco tempo depois, mudou-se para Berlim com seu então namorado Otto Braun, devido a conflitos ideológicos com o pai. Olga ascendeu dentro do movimento comunista alemão após conflitos de rua contra milícias de extrema-direita no bairro de Kreuzberg, próximo a Neukölln. Foi presa e acusada de alta traição à pátria, assim como seu companheiro Braun, porém foi solta pouco tempo depois, enquanto Braun não. Junto de seus companheiros de militância, planejou um assalto à prisão de Moabit para libertar Braun. Fugiram para a União Soviética, onde Olga recebeu treinamento político-militar. Separou-se de Braun em 1931. Olga foi enviada ao Brasil em 1934, por determinação da Internacional Comunista, para apoiar o Partido Comunista Brasileiro, junto de Luís Carlos Prestes — que logo se tornou seu cônjuge —, com o objetivo de liderar uma revolução armada com o apoio de Moscou. Em novembro de 1935, enquanto os preparativos insurrecionais eram planejados, um levante armado estourou na cidade de Natal, o que fez com que Prestes ordenasse que a insurreição fosse estendida ao resto do país. Porém, somente algumas unidades militares de Recife e do Rio de Janeiro sublevaram-se. A insurreição foi fortemente reprimida pelo governo Vargas e muitos líderes comunistas foram presos. O episódio ficou conhecido como Intentona Comunista. Após a Intentona, Olga e Prestes conseguiram viver na clandestinidade por mais alguns meses, mas acabaram presos em 1936. Na prisão, descobriu que estava grávida de Prestes. No mesmo ano foi deportada para a Alemanha, onde foi presa pela Gestapo em 18 de outubro de 1936 e então levada para a Barnimstrasse, prisão de mulheres da Gestapo, onde teve sua filha, Anita Leocádia Prestes, que ficaria em seu poder até o fim do período de amamentação e depois, entregue à avó D. Leocádia. Olga é executada em 23 de abril de 1942, com 34 anos de idade, na câmara de gás com mais 199 prisioneiras, no campo de extermínio de Bernburg.

Prestes (Munique, 12 de fevereiro de 1908 — Bernburg, 23 de abril de 1942) foi uma militante comunista alemã de origem judaica, filha de Eugénie Gutmann Benário e Leo Benário, advogado e membro ativo do Partido Social-Democrata Alemão. Com apenas quinze anos, em 1923, juntou-se à organização juvenil do Partido Comunista Alemão (KPD). Pouco tempo depois, mudou-se para Berlim com seu então namorado Otto Braun, devido a conflitos ideológicos com o pai. Olga ascendeu dentro do movimento comunista alemão após conflitos de rua contra milícias de extrema-direita no bairro de Kreuzberg, próximo a Neukölln. Foi presa e acusada de alta traição à pátria, assim como seu companheiro Braun, porém foi solta pouco tempo depois, enquanto Braun não. Junto de seus companheiros de militância, planejou um assalto à prisão de Moabit para libertar Braun. Fugiram para a União Soviética, onde Olga recebeu treinamento político-militar. Separou-se de Braun em 1931. Olga foi enviada ao Brasil em 1934, por determinação da Internacional Comunista, para apoiar o Partido Comunista Brasileiro, junto de Luís Carlos Prestes — que logo se tornou seu cônjuge —, com o objetivo de liderar uma revolução armada com o apoio de Moscou. Em novembro de 1935, enquanto os preparativos insurrecionais eram planejados, um levante armado estourou na cidade de Natal, o que fez com que Prestes ordenasse que a insurreição fosse estendida ao resto do país. Porém, somente algumas unidades militares de Recife e do Rio de Janeiro sublevaram-se. A insurreição foi fortemente reprimida pelo governo Vargas e muitos líderes comunistas foram presos. O episódio ficou conhecido como Intentona Comunista. Após a Intentona, Olga e Prestes conseguiram viver na clandestinidade por mais alguns meses, mas acabaram presos em 1936. Na prisão, descobriu que estava grávida de Prestes. No mesmo ano foi deportada para a Alemanha, onde foi presa pela Gestapo em 18 de outubro de 1936 e então levada para a Barnimstrasse, prisão de mulheres da Gestapo, onde teve sua filha, Anita Leocádia Prestes, que ficaria em seu poder até o fim do período de amamentação e depois, entregue à avó D. Leocádia. Olga é executada em 23 de abril de 1942, com 34 anos de idade, na câmara de gás com mais 199 prisioneiras, no campo de extermínio de Bernburg.

-

O Brasil e a Emigração Portuguesa(Notas Para um Estudo)

O Brasil e a Emigração Portuguesa(Notas Para um Estudo)

O Brasil e a Emigração Portuguesa(Notas Para um Estudo)(€30.00) Nuno Simões – O Brasil e a Emigração Portuguesa(Notas Para um Estudo) – Imprensa da Universidade de Coimbra – Coimbra – 1934.Desc.(201)Pág.Br.

-

O Drama e a Glória do P.ªAntonio Vieira

O Drama e a Glória do P.ªAntonio Vieira

O Drama e a Glória do P.ªAntonio Vieira(€25.00) Mário Domingos – O Drama e a Glória do P.ªAntonio Vieira – Edição Romano Torres – Lisboa – 1952.Desc.(305)Pág.E

-

Memória do Colégio de Pedro Segundo (1837-1937)-1937

Memória do Colégio de Pedro Segundo (1837-1937)-1937

Memória do Colégio de Pedro Segundo (1837-1937) Escragnolle Doria – Memória do Colégio de Pedro Segundo (1837-1937) – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Brasília – 1997.Desc.(302)Pag.Br.Ilus. Caixa Propria

O Colégio Pedro II é uma instituição de ensino público federal localizada no estado brasileiro do Rio de Janeiro. Faz parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. É o terceiro mais antigo colégio em atividade no país, depois do Ginásio Pernambucano e do Atheneu Norte-Riograndense. A escola foi criada em homenagem ao seu patrono, o Imperador D. Pedro II. Fundado durante a regência do Marquês de Olinda, Pedro de Araújo Lima, integrava um projeto civilizatório mais amplo do Império do Brasil, do qual faziam parte a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Arquivo Público do Império, seus contemporâneos. No plano da educação, uma parcela significativa dos autores entende que o colégio pretendia formar uma elite nacional. Outros, porém, apontam para limitações desta visão, sugerindo outras motivações para a criação do Colégio, principalmente ao destacar que a transformação do Seminário de São Joaquim em Colégio de Pedro II seria baseada na ideia da Reforma da Constituição em 1834, de construir um modelo, já que as províncias conseguiam estabelecer seu sistema de ensino local. O Colégio priorizava a educação e a formação de uma elite local, buscando preencher os quadros das lideranças do país, com um currículo que servia a estes interesses, como ocorria em alguns estabelecimentos de ensino da Europa. Conta com 12 campi no Rio de Janeiro, nos bairros do Centro, São Cristóvão (3 unidades), Humaitá (2 unidades), Tijuca (2 unidades), Engenho Novo (2 unidades) e Realengo (2 unidades). Também possui um campus em Niterói e outro em Duque de Caxias. A instituição foi fundada em decorrência da reorganização do antigo Seminário de São Joaquim, conforme projeto apresentado à regência do Marquês de Olinda pelo então ministro dos Negócios e da Justiça, Bernardo Pereira de Vasconcelos. Inaugurado em 1837, na data de aniversário do Imperador, 2 de dezembro, foi denominado Imperial Collegio de Pedro II. O ato foi oficializado por decreto regencial a 20 de dezembro, e as aulas se iniciaram em março do ano seguinte. As suas instalações sediavam-se na antiga rua Larga (atual avenida Marechal Floriano), no centro histórico da cidade do Rio de Janeiro, cujas salas de aula funcionam até aos nossos dias.

-

História Geral da Literatura Pernambucana (Antologia)(Poetas da Academia(Séculos XVI-XX)

História Geral da Literatura Pernambucana (Antologia)(Poetas da Academia(Séculos XVI-XX)

História Geral da Literatura Pernambucana (Antologia)(Poetas da Academia(Séculos XVI-XX)(€75.00) Mariano Lemos – História Geral da Literatura Pernambucana (Antologia)(Poetas da Academia(Séculos XVI-XX) – Academia Pernambucana de Letras – Recife – Pernambuco – 1955.Desc.(355)Br.Ilust

-

KWARìP – Mito e Ritual no Alto Xingu

KWARìP – Mito e Ritual no Alto Xingu

KWARìP – Mito e Ritual no Alto Xingu(€20.00) Pedro Agostinho – KWARìP – Mito e Ritual no Alto Xingu – E.P.U – Editora Pedagógica e Universidade LTDA/EDUSP – Editora da Universidade de São Paulo – São Paulo – 1974.Desc.(209)Pág + (34)Fotogravuras.Br.Ilus

O Parque Indígena do Xingu, anteriormente Parque Nacional Indígena do Xingu, é uma terra indígena brasileira, considerada a maior e uma das mais famosas reservas do gênero no mundo.O parque foi criado em 1961 pelo então presidente brasileiro Jânio Quadros, tendo sido a primeira terra indígena homologada pelo governo federal. Seus principais idealizadores foram os irmãos Villas Bôas, mas quem redigiu o projeto foi o antropólogo e então funcionário do Serviço de Proteção ao Índio, Darcy Ribeiro.A área do parque, que conta com 2 642 003 hectares está situado no norte do estado de Mato Grosso, numa zona de transição entre os biomas de cerrado e amazônico. A região, toda ela plana, onde predominam as matas altas entremeadas de cerrados e campos, é cortada pelos formadores do Rio Xingu, e pelos seus primeiros afluentes da direita e da esquerda. Os cursos formadores são os rios Kuluene, Tanguro, Kurisevo e Ronuro – o Kuluene assume o nome de Xingu a partir da desembocadura do Ronuro, no local conhecido pelos indígenas como Mÿrená (Morená). Os afluentes são os rios Suiá Miçu, Maritsauá Miçu, Auaiá Miçu, Uaiá Miçu e o Jarina, próximo da cachoeira de Von Martius. O Parque Indígena do Xingu é considerado a maior e uma das mais famosas reservas do gênero no mundo. Criado em 1961, durante o governo de Jânio Quadros, foi resultado de vários anos de trabalho e luta política, envolvendo os irmãos Villas-Bôas, ao lado de personalidades como o Marechal Rondon, Darcy Ribeiro, Noel Nutels, Café Filho e muitos outros. Em mais de meio século de existência, o Xingu passou por diversas mudanças que coincidem com a história da questão indígena nas últimas décadas. No início, a filosofiaaplicada pelos Villas-Bôas visava a proteger o índio do contato com a cultura dos grandes centros urbanos. Na época, por exemplo, não era permitido nem usar chinelos ou andar de bicicleta, para que nada mudasse no cotidiano da comunidade. A criação do parque foi uma das consequências da Expedição Roncador-Xingu e da chamada “Marcha para o Oeste“, movimento planejado sob o governo de Getúlio Vargas para conquistar e desbravar o coração do Brasil. Iniciada em 1943, o desbravamento adentrou a região central do Brasil, desvendou o sul da Amazônia e travou contato com diversas etnias indígenas ainda desconhecidas. A liderança dos irmãos Villas-Bôas transformou o caráter militarista da Marcha para o Oeste. Baseada na filosofia do Marechal Rondon de “morrer se preciso for, matar nunca”, o que seria meramente uma missão potencialmente violenta, tornou-se uma expedição de contato, pacificação e respeito para com os diversos povos indígenas da região centro-oeste brasileira. Um trabalho reconhecido em todo mundo como um dos mais importantes para a preservação da diversidade das pessoas Atualmente, vivem, na área do Xingu, aproximadamente, 5 500 índios de quatorze etnias diferentes pertencentes aos quatro grandes troncos linguísticos indígenas do Brasil: caribe, aruaque, tupi e macro-jê. Centros de estudo, inclusive a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, consideram essa área como sendo o mais belo mosaico linguístico puro do país. Os povos indígenas que vivem na região são: cuicuros, calapalos, nauquás, matipus, icpengues (todos de tronco linguístico caribe), meinacos, uaurás, iaualapitis (tronco linguístico aruaque), auetis, camaiurás, jurunas, caiabis (tronco linguístico tupi), trumais (língua isolada), suiás (tronco linguístico macro-jê); já tendo ainda morado na área do parque os panarás (kreen-akarore), os menbengokrês (caiapós) e tapaiunas (beiço-de-pau). Criado o Parque Nacional do Xingu, posteriormente denominado Parque Indígena do Xingu, em 1961, Orlando Villas-Bôas foi nomeado seu administrador-geral. No exercício dessa função, pôde melhorar a assistência aos índios, garantir a preservação da fauna e da flora da região e reaparelhar os postos de assistência. Ainda como administrador do parque, Orlando Villas-Bôas favoreceu a realização de estudos de etnologia, etnografia e linguística a pesquisadores não apenas nacionais como de universidades estrangeiras. Autorizando, ainda, a filmagem documentária da vida dos índios, deu margem a um valioso acervo audiovisual. A épica empreitada dos irmãos Villas-Bôas é um dos mais importantes e polêmicos episódios da antropologia brasileira e da história indígena. A concepção do Parque Indígena do Xingu, os custos para sua implementação e suas drásticas consequências, o constante ataque de madeireiros e latifundiários e as políticas indigenistas do estado brasileiro são temas importantes para a reflexão sobre o significado de toda esta experiência.

-

Caçando e Pescando Por Todo o Brasil”Mato Grosso e Goiás”

Caçando e Pescando Por Todo o Brasil”Mato Grosso e Goiás”

Caçando e Pescando Por Todo o Brasil”Mato Grosso e Goiás”(€20.00) Francisco de Barros Júnior – Caçando e Pescando Por Todo o Brasil”Mato Grosso e Goiás” – Edições Melhoramentos – São Paulo.S/D.Desc.(350)Pág.Br.

-

A Engenharia Militar Portuguesa na Construção do Brasil

A Engenharia Militar Portuguesa na Construção do Brasil

A Engenharia Militar Portuguesa na Construção do Brasil(€40.00) General A. De Lyra Tavares – A Engenharia Militar Portuguesa na Construção do Brasil – Edição SPEME – Lisboa – 1965.Desc.(XII) + (188)pág + (10) Estampas.Br.Ilust

-

Danças do Brasil

Danças do Brasil

Danças do Brasil (€25.00) Felicitas – Danças do Brasil – Gráfica TUPY – Rio de Janeiro – 1954.Desc.(XIV)pág + (171)pág + (145) Fot.Br.Ilust

-

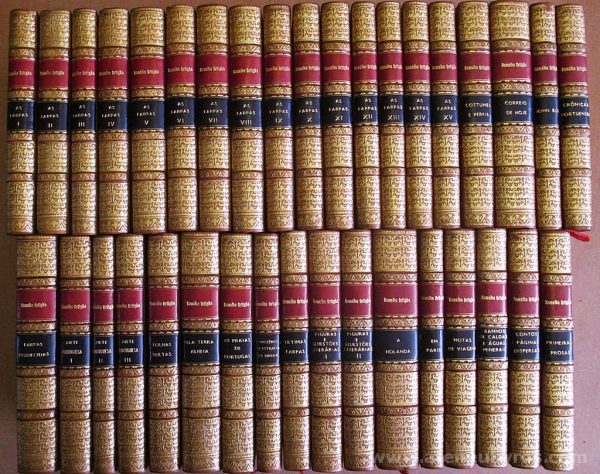

Colecção Completa de Ramalho Ortigão / [As Farpas] + [Correio de Hoje] + [ Cronicas Portuenses] + [Folhas Soltas] + [Costumes e Perfis] + [John Bull] + [Banhos e Caldas e Águas Minerais] + [Notas de Viagem] + [Em Paris] + [A Holanda] + [Arte Portuguesa] + [Pela Terra Alheia] +[Farpas Esquecidas] + [Primeiras Prosas] + [Figuras e Questões Literárias] + [O Mistério da Estrada de Sintra] + [As Praias de Portugal] + [Contos e Paginas Dispersas] + [Ultimas Farpas]

Colecção Completa de Ramalho Ortigão / [As Farpas] + [Correio de Hoje] + [ Cronicas Portuenses] + [Folhas Soltas] + [Costumes e Perfis] + [John Bull] + [Banhos e Caldas e Águas Minerais] + [Notas de Viagem] + [Em Paris] + [A Holanda] + [Arte Portuguesa] + [Pela Terra Alheia] +[Farpas Esquecidas] + [Primeiras Prosas] + [Figuras e Questões Literárias] + [O Mistério da Estrada de Sintra] + [As Praias de Portugal] + [Contos e Paginas Dispersas] + [Ultimas Farpas]

Colecção Completa de Ramalho Ortigão «€500.00» Ramalho Ortigão – [As Farpas] + [Correio de Hoje] + [ Cronicas Portuenses] + [Folhas Soltas] + [Costumes e Perfis] + [John Bull] + [Banhos e Caldas e Águas Minerais] + [Notas de Viagem] + [Em Paris] + [A Holanda] + [Arte Portuguesa] + [Pela Terra Alheia] +[Farpas Esquecidas] + [Primeiras Prosas] + [Figuras e Questões Literárias] + [O Mistério da Estrada de Sintra] + [As Praias de Portugal] + [Contos e Paginas Dispersas] + [Ultimas Farpas] – Livraria Clássica Editora – Lisboa 1943/1966. Desc.[XXXVIII + 270] + [279] + [288] + [318] + [318] + [300] + [326] + [323] + [301] + [302] + [322] + [259] +[241] + [247] + [259] + [199 + 204] + [298 + 236 + 262] + [282 + 310] + [200 + 202] + [260] + [309] + [342] + [303] + [275] + [285] + [253] + [287] + [290] + [212] + [490] + [229 + 223] + [318] + [254] / 18,5 cm x 12,5 cm / E. Pele

Duarte Ramalho Ortigão  Duarte Ramalho Ortigão (Porto, Santo Ildefonso, Casa de Germalde, 24 de outubro de 1836 — Lisboa, Mercês, 27 de setembro de 1915) foi um escritor português. José Duarte Ramalho Ortigão nasceu no Porto, na Casa de Germalde, freguesia de Santo Ildefonso. Era o mais velho de nove irmãos, filhos do primeiro-tenente de artilharia Joaquim da Costa Ramalho Ortigão e de sua mulher D. Antónia Alves Duarte Silva. Viveu a sua infância numa quinta do Porto com a avó materna, com a educação a cargo de um tio-avô e padrinho Frei José do Sacramento. Em Coimbra, frequentou brevemente o curso de Direito. Ensinou francês e dirigiu o Colégio da Lapa no Porto, do qual seu pai havia sido diretor. Iniciou-se no jornalismo colaborando no Jornal do Porto e no jornal de cariz monárquico O Correio: Semanário Monárquico(1912-1913). Também foi colaborador em diversas publicações periódicas, em alguns casos postumamente, entre as quais se destaca: Acção realista (1924-1926); O António Maria(1879-1885;1891-1898); Branco e Negro (1896-1898); Brasil-Portugal (1899-1914); Contemporânea (1915-1926); A Esperança(1865-1866; Galeria republicana (1882-1883); Gazeta Literária do Porto (1868), Ideia Nacional (1915), A Imprensa(1885-1891); O Occidente (1878-1915); Renascença (1878-1879?); Revista de Estudos Livres (1883-1886), A semana de Lisboa (1893-1895); A Arte Portuguesa (1895); Tiro e Sport (1904-1913); Serões (1901-1911); O Thalassa: semanario humoristico e de caricaturas (1913-1915). Em 24 de outubro de 1859 casou com D. Emília Isaura Vilaça de Araújo Vieira, de quem veio a ter três filhos: Vasco, Berta e Maria Feliciana. Ainda no Porto, envolveu-se na Questão Coimbrã com o folheto “Literatura de hoje”, acabando por enfrentar Antero de Quental num duelo de espadas, a quem apodou de cobarde por ter insultado o cego e velhinho António Feliciano de Castilho. Ramalho ficou fisicamente ferido no duelo travado, em 6 de fevereiro de 1866, no Jardim de Arca d’Água. No ano seguinte, em 1867, visita a Exposição Universal em Paris, de que resulta o livro Em Paris, primeiro de uma série de livros de viagens. Insatisfeito com a sua situação no Porto, muda-se para Lisboa com a família, obtendo uma vaga para oficial da Academia das Ciências de Lisboa. Reencontra em Lisboa o seu ex-aluno Eça de Queirós e com ele escreve um “romance execrável” (classificação dos autores no prefácio de 1884): O Mistério da Estrada de Sintra (1870), que marca o aparecimento do romance policial em Portugal. No mesmo ano, Ramalho Ortigão publica ainda Histórias cor-de-rosa e inicia a publicação de Correio de Hoje (1870-71). Em parceria com Eça de Queirós, surgem em 1871 os primeiros folhetos de As Farpas, de que vem a resultar a compilação em dois volumes sob o título Uma Campanha Alegre. Em finais de 1872, o seu amigo Eça de Queirós parte para Havana exercer o seu primeiro cargo consular no estrangeiro, continuando Ramalho Ortigão a redigir sozinho As Farpas. Entretanto, Ramalho Ortigão tornara-se uma das principais figuras da chamada Geração de 70. Vai acontecer com ele o que aconteceu com quase todos os membros dessa geração. Numa primeira fase, pretendiam aproximar Portugal das sociedades modernas europeias, cosmopolitas e anticlericais. Desiludidos com as luzes europeias do progresso material, porém, numa segunda fase voltaram-se para as raízes de Portugal e para o programa de um “reaportuguesamento de Portugal”. É dessa segunda fase a constituição do grupo “Os Vencidos da Vida”, do qual fizeram parte, além de Ramalho Ortigão, o Conde de Sabugosa, o Conde de Ficalho, o Marquês de Soveral, o Conde de Arnoso, Antero de Quental, Oliveira Martins, Guerra Junqueiro, Carlos Lobo de Ávila, Carlos de Lima Mayer e António Cândido. À intelectualidade proeminente da época juntava-se agora a nobreza, num último esforço para restaurar o prestígio da Monarquia, tendo o Rei D. Carlos I sido, significativamente, eleito por unanimidade “confrade suplente do grupo”. Na sequência do assassínio do Rei, em 1908, escreve D. Carlos o Martirizado. Com a implantação da República, em 1910, pede imediatamente a Teófilo Braga a demissão do cargo de bibliotecário da Real Biblioteca da Ajuda, escrevendo-lhe que se recusava a aderir à República “engrossando assim o abjecto número de percevejos que de um buraco estou vendo nojosamente cobrir o leito da governação”. Saiu em seguida para um exílio voluntário em Paris, onde vai começar a escrever as Últimas Farpas (1911-1914) contra o regime republicano. O conjunto de As Farpas, mais tarde reunidas em quinze volumes, a que há que acrescentar os dois volumes das Farpas Esquecidas, e o referido volume das Últimas Farpas, foi a obra que mais o notabilizou por estar escrita num português muito rico, com intuitos pedagógicos, sempre muito crítico e revelando fina capacidade de observação. Eça de Queirós escreveu que Ramalho Ortigão, em As Farpas, “estudou e pintou o seu país na alma e no corpo”. Regressa a Portugal em 1912 e, em 1914 dirige a célebre Carta de um velho a um novo, a João do Amaral, onde saúda o lançamento do movimento de ideias políticas denominado Integralismo Lusitano: “A orientação mental da mocidade contemporânea comparada à orientação dos rapazes do meu tempo estabelece entre as nossas respectivas cerebrações uma diferença de nível que desloca o eixo do respeito na sociedade em que vivemos obrigando a elite dos velhos a inclinar-se rendidamente à elite dos novos”. Vítima de cancro, recolheu-se na casa de saúde do Dr. Henrique de Barros, na então Praça do Rio de Janeiro, em Lisboa, vindo a falecer em 27 de setembro de 1915, na sua casa da Calçada dos Caetanos, na Freguesia da Lapa. Foi Comendador da Ordem Militar de Cristo e Comendador da Imperial Ordem da Rosa do Brasil. Além de bibliotecário na Real Biblioteca da Ajuda, foi Secretário e Oficial da Academia Nacional de Ciências, Vogal do Conselho dos Monumentos Nacionais, Membro da Sociedade Portuguesa de Geografia, da Academia das Belas Artes de Lisboa, do Grémio Literário, do Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, e da Sociedade de Concertos Clássicos do Rio de Janeiro. Em Espanha, foi-lhe atribuída a Grã-Cruz da Ordem de Isabel a Católica e foi membro da Academia de História de Madrid, da Sociedade Geográfica de Madrid, da Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, da Unión Ibero americana e da Real Academia Sevillana de Buenas Letras.Foram impressas duas notas de 50$00 Chapa 6 e 6A de Portugal com a sua imagem.

Duarte Ramalho Ortigão (Porto, Santo Ildefonso, Casa de Germalde, 24 de outubro de 1836 — Lisboa, Mercês, 27 de setembro de 1915) foi um escritor português. José Duarte Ramalho Ortigão nasceu no Porto, na Casa de Germalde, freguesia de Santo Ildefonso. Era o mais velho de nove irmãos, filhos do primeiro-tenente de artilharia Joaquim da Costa Ramalho Ortigão e de sua mulher D. Antónia Alves Duarte Silva. Viveu a sua infância numa quinta do Porto com a avó materna, com a educação a cargo de um tio-avô e padrinho Frei José do Sacramento. Em Coimbra, frequentou brevemente o curso de Direito. Ensinou francês e dirigiu o Colégio da Lapa no Porto, do qual seu pai havia sido diretor. Iniciou-se no jornalismo colaborando no Jornal do Porto e no jornal de cariz monárquico O Correio: Semanário Monárquico(1912-1913). Também foi colaborador em diversas publicações periódicas, em alguns casos postumamente, entre as quais se destaca: Acção realista (1924-1926); O António Maria(1879-1885;1891-1898); Branco e Negro (1896-1898); Brasil-Portugal (1899-1914); Contemporânea (1915-1926); A Esperança(1865-1866; Galeria republicana (1882-1883); Gazeta Literária do Porto (1868), Ideia Nacional (1915), A Imprensa(1885-1891); O Occidente (1878-1915); Renascença (1878-1879?); Revista de Estudos Livres (1883-1886), A semana de Lisboa (1893-1895); A Arte Portuguesa (1895); Tiro e Sport (1904-1913); Serões (1901-1911); O Thalassa: semanario humoristico e de caricaturas (1913-1915). Em 24 de outubro de 1859 casou com D. Emília Isaura Vilaça de Araújo Vieira, de quem veio a ter três filhos: Vasco, Berta e Maria Feliciana. Ainda no Porto, envolveu-se na Questão Coimbrã com o folheto “Literatura de hoje”, acabando por enfrentar Antero de Quental num duelo de espadas, a quem apodou de cobarde por ter insultado o cego e velhinho António Feliciano de Castilho. Ramalho ficou fisicamente ferido no duelo travado, em 6 de fevereiro de 1866, no Jardim de Arca d’Água. No ano seguinte, em 1867, visita a Exposição Universal em Paris, de que resulta o livro Em Paris, primeiro de uma série de livros de viagens. Insatisfeito com a sua situação no Porto, muda-se para Lisboa com a família, obtendo uma vaga para oficial da Academia das Ciências de Lisboa. Reencontra em Lisboa o seu ex-aluno Eça de Queirós e com ele escreve um “romance execrável” (classificação dos autores no prefácio de 1884): O Mistério da Estrada de Sintra (1870), que marca o aparecimento do romance policial em Portugal. No mesmo ano, Ramalho Ortigão publica ainda Histórias cor-de-rosa e inicia a publicação de Correio de Hoje (1870-71). Em parceria com Eça de Queirós, surgem em 1871 os primeiros folhetos de As Farpas, de que vem a resultar a compilação em dois volumes sob o título Uma Campanha Alegre. Em finais de 1872, o seu amigo Eça de Queirós parte para Havana exercer o seu primeiro cargo consular no estrangeiro, continuando Ramalho Ortigão a redigir sozinho As Farpas. Entretanto, Ramalho Ortigão tornara-se uma das principais figuras da chamada Geração de 70. Vai acontecer com ele o que aconteceu com quase todos os membros dessa geração. Numa primeira fase, pretendiam aproximar Portugal das sociedades modernas europeias, cosmopolitas e anticlericais. Desiludidos com as luzes europeias do progresso material, porém, numa segunda fase voltaram-se para as raízes de Portugal e para o programa de um “reaportuguesamento de Portugal”. É dessa segunda fase a constituição do grupo “Os Vencidos da Vida”, do qual fizeram parte, além de Ramalho Ortigão, o Conde de Sabugosa, o Conde de Ficalho, o Marquês de Soveral, o Conde de Arnoso, Antero de Quental, Oliveira Martins, Guerra Junqueiro, Carlos Lobo de Ávila, Carlos de Lima Mayer e António Cândido. À intelectualidade proeminente da época juntava-se agora a nobreza, num último esforço para restaurar o prestígio da Monarquia, tendo o Rei D. Carlos I sido, significativamente, eleito por unanimidade “confrade suplente do grupo”. Na sequência do assassínio do Rei, em 1908, escreve D. Carlos o Martirizado. Com a implantação da República, em 1910, pede imediatamente a Teófilo Braga a demissão do cargo de bibliotecário da Real Biblioteca da Ajuda, escrevendo-lhe que se recusava a aderir à República “engrossando assim o abjecto número de percevejos que de um buraco estou vendo nojosamente cobrir o leito da governação”. Saiu em seguida para um exílio voluntário em Paris, onde vai começar a escrever as Últimas Farpas (1911-1914) contra o regime republicano. O conjunto de As Farpas, mais tarde reunidas em quinze volumes, a que há que acrescentar os dois volumes das Farpas Esquecidas, e o referido volume das Últimas Farpas, foi a obra que mais o notabilizou por estar escrita num português muito rico, com intuitos pedagógicos, sempre muito crítico e revelando fina capacidade de observação. Eça de Queirós escreveu que Ramalho Ortigão, em As Farpas, “estudou e pintou o seu país na alma e no corpo”. Regressa a Portugal em 1912 e, em 1914 dirige a célebre Carta de um velho a um novo, a João do Amaral, onde saúda o lançamento do movimento de ideias políticas denominado Integralismo Lusitano: “A orientação mental da mocidade contemporânea comparada à orientação dos rapazes do meu tempo estabelece entre as nossas respectivas cerebrações uma diferença de nível que desloca o eixo do respeito na sociedade em que vivemos obrigando a elite dos velhos a inclinar-se rendidamente à elite dos novos”. Vítima de cancro, recolheu-se na casa de saúde do Dr. Henrique de Barros, na então Praça do Rio de Janeiro, em Lisboa, vindo a falecer em 27 de setembro de 1915, na sua casa da Calçada dos Caetanos, na Freguesia da Lapa. Foi Comendador da Ordem Militar de Cristo e Comendador da Imperial Ordem da Rosa do Brasil. Além de bibliotecário na Real Biblioteca da Ajuda, foi Secretário e Oficial da Academia Nacional de Ciências, Vogal do Conselho dos Monumentos Nacionais, Membro da Sociedade Portuguesa de Geografia, da Academia das Belas Artes de Lisboa, do Grémio Literário, do Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, e da Sociedade de Concertos Clássicos do Rio de Janeiro. Em Espanha, foi-lhe atribuída a Grã-Cruz da Ordem de Isabel a Católica e foi membro da Academia de História de Madrid, da Sociedade Geográfica de Madrid, da Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, da Unión Ibero americana e da Real Academia Sevillana de Buenas Letras.Foram impressas duas notas de 50$00 Chapa 6 e 6A de Portugal com a sua imagem.

-

Nas Selvas Amazonicas

Nas Selvas Amazonicas

Nas Selvas Amazonicas (€50.00) Manoel Rodrigues Ferreira – Nas Selvas Amazonicas – Gráfica Biblos – Lda – Editora – São Paulo – 1961.Desc.(374)pág.Br:Ilust

-

A Causa do Subdesenvolvimento do Brasil

A Causa do Subdesenvolvimento do Brasil

A Causa do Subdesenvolvimento do Brasil (50.00) Manoel Rodrigues Ferreira – A Causa do Subdesenvolvimento do Brasil – Gráfica Biblos Lda – Editora – São Paulo – 1963.Desc.(XV) + (325) + (VI) pág. Br.Autografado

-

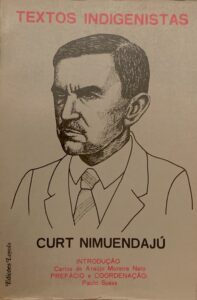

Curt Nimuendajú

Curt Nimuendajú

Curt Nimuendajú (€25.00) Paulo Suess(Coordenação) Carlos de Araújo Moreira Neto(Introdução) – Curt Nimuendajú – Edições Loyolas – São Paulo – Brasil – 1982.Desc.(250)pág.

Ateneulivros

Ateneulivros

Compra e Venda de Livros, Manuscritos

Compra e Venda de Livros, Manuscritos

![Boletim Oficial do Concelho de Nobreza - 1950 Boletim Oficial do Concelho de Nobreza - 1950 - Livraria Fernando Machado - Porto - 1950. Desc.[229] pág / 23 cm x 17 cm / Br. «€40.00»](https://i0.wp.com/ateneulivros.com/wp-content/uploads/2020/11/IMG_3209.jpg?w=198&h=269&ssl=1)

![Boletim Oficial do Concelho de Nobreza - 1953 Boletim Oficial do Concelho de Nobreza - 1953 - (Aditamentos do Volume II) - Livraria Fernando Machado - Porto - 1953. Desc.[116] pág / 23 cm x 17 cm / Br. «€25.00»](https://i0.wp.com/ateneulivros.com/wp-content/uploads/2020/11/IMG_3213.jpg?w=193&h=269&ssl=1)

![Boletim Oficial do Concelho de Nobreza - 1958 Boletim Oficial do Concelho de Nobreza - 1958 - Livraria Fernando Machado - Porto - 1948. Desc.[157] pág / 23 cm x 17 cm / Br. «€30.00»](https://i0.wp.com/ateneulivros.com/wp-content/uploads/2020/11/IMG_3210.jpg?w=199&h=269&ssl=1)

![Boletim Oficial do Concelho de Nobreza - 1972 Boletim Oficial do Concelho de Nobreza - 1972 - Livraria Fernando Machado - Porto - 1972. Desc.[367] pág / 23 cm x 17 cm / Br. «€50.00»](https://i0.wp.com/ateneulivros.com/wp-content/uploads/2020/11/IMG_3212.jpg?w=196&h=269&ssl=1)