J.Ploncard D’Assac (Tradução de Manuel Maria Múrias) – Salazar – A Vida e a Obra – Editorial Verbo – Lisboa – 1989.Desc.(294)Pág + (24)Fotogravuras.Br.Ilust.

Ateneulivros

AteneulivrosCompra e Venda de Livros, Manuscritos

J.Ploncard D’Assac (Tradução de Manuel Maria Múrias) – Salazar – A Vida e a Obra – Editorial Verbo – Lisboa – 1989.Desc.(294)Pág + (24)Fotogravuras.Br.Ilust.

This entry was posted in Biografia Estado Novo História Contemporânea Salazar

This entry was posted in Biografia Estado Novo História Contemporânea Salazar  and tagged Biografia Estado Novo História Contemporânea Salazar

and tagged Biografia Estado Novo História Contemporânea Salazar

João Falcato – Elucidário do Alentejo – Coimbra Editora – Coimbra – 1953.Desc.(170)Pág.Br

Quirino Teixeira – Em Outubro com Fernando Namora – Flamingo – Amadora – 1987.Desc.(126)Pág.Br.Ilust

This entry was posted in Biografia História de Literatura Jornalismo Literatura

This entry was posted in Biografia História de Literatura Jornalismo Literatura  and tagged Biografia História de Literatura Jornalismo Literatura

and tagged Biografia História de Literatura Jornalismo Literatura

Maria Luisa Estácio da Veiga Silva Pereira – Estácio da Veiga – Cientista Algarvio – Pioneiro da Arqueologia em Portugal – Estudos Algarvios – XVII – casa do Algarve – Lisboa – 1984.Desc.(33)Pág + (1)Carta Arqueologia do Algarve.Br.Ilust

Maria Luísa Estácio da Veiga Affonso dos Santos Nascida em Lisboa a 20 de Fevereiro de 1942, bisneta de Estácio da Veiga, o grande impulsionador da arqueologia do Algarve, Silva Pereira recebeu, de certo modo, a herança de continuar a obra de dar a conhecer os vestígios arqueológicos da província onde seu bisavô nascera (Tavira, 6 de Maio de 1828) e pelo prestígio da qual tanto lutara, até porque dele herdara muita documentação. Assim, preparou com D. Fernando de Almeida a sua tese de licenciatura, que viria a ser publicada, em 1971 e 1972 (dois volumes), pela Associação dos Arqueólogos Portugueses, Arqueologia Romana do Algarve, obra que é, ainda hoje, de consulta obrigatória. Tendo ingressado no quadro dos técnicos superiores do Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia, como conservadora, continuou a estudar parte do espólio de seu bisavô que aí continuava depositado e que ainda não fora dado a conhecer por completo. Estácio da Veiga sonhara com um ‘Museu do Algarve’, ideia que não logrou concretizar, como Maria Luísa salientou quer em O Museu Archeologico do Algarve (1880-1881) – Subsídios para o estudo da museologia em Portugal no século XIX,

José Timóteo Silva Bastos – Perfis de Intelectuaes(Visitas e Passeios) – Typographia do Anuário Commercial – Lisboa – 1908.Desc.(XV) + (279)Pág.Br.

João Gaspar Simões – Eça de Queirós a Obra e o Homem – Arcádia – Lisboa – 1978.Desc.(165)Pág + (16)Fotogravras.Br.Ilust

This entry was posted in Biografia História de Literatura Literatura

This entry was posted in Biografia História de Literatura Literatura  and tagged Biografia História de Literatura Literatura

and tagged Biografia História de Literatura Literatura

Miguel Taveira – De Santo António a Oliveira Salazar – Edições Fernando Pereira – Lisboa – 1980.Desc.(301)Pág.E

Miguel Figueira de Faria (Colaboradores) Carolina Peralda Trewinnard,Paulo Jorge Fernandes, Cristina Dias & Patrícia Rodrigues – Alfredo da Silva (Biografia) (1871-1942) – Bertrand Editora – Lisboa – 2004.Desc.(338) + (28) fotogravuras. Br.Ilust

This entry was posted in 1.ª Guerra Mundial Biografia Economia Estado Novo Guerra de 1914 História Contemporânea História de Portugal II Guerra Mundial Industria Lisboa Marinha / Pesca Marinha/Mercante Monografias Portos Maritimos Salazar Setubal Sintra

This entry was posted in 1.ª Guerra Mundial Biografia Economia Estado Novo Guerra de 1914 História Contemporânea História de Portugal II Guerra Mundial Industria Lisboa Marinha / Pesca Marinha/Mercante Monografias Portos Maritimos Salazar Setubal Sintra  and tagged 1.ª Guerra Mundial Biografia Economia Estado Novo Guerra de 1914 História Contemporânea História de Portugal II Guerra Mundial industria Lisboa Marinha Mercante Monografias Portos Maritimos Salazar Setubal Sintra

and tagged 1.ª Guerra Mundial Biografia Economia Estado Novo Guerra de 1914 História Contemporânea História de Portugal II Guerra Mundial industria Lisboa Marinha Mercante Monografias Portos Maritimos Salazar Setubal Sintra

Manuel Catarino – Salazar a Doença e a Morte – Cofina Media Books – Lisboa – 2020.Desc.(191) + (8) Fotogravuras.Br.Ilust

This entry was posted in Biografia Estado Novo História Contemporânea Salazar

This entry was posted in Biografia Estado Novo História Contemporânea Salazar  and tagged Biografia Estado Novo História Contemporânea Salazar

and tagged Biografia Estado Novo História Contemporânea Salazar

Luiz Teixeira – Profil de Salazar (Éléments Pour L’Histoire de Sa Vie et de Son Époque) – Edotions SPN – Lisbonne – 1940.Desc.(112)Page.Br

This entry was posted in Biografia Estado Novo História Contemporânea Salazar

This entry was posted in Biografia Estado Novo História Contemporânea Salazar  and tagged Biografia Estado Novo História Contemporânea Salazar

and tagged Biografia Estado Novo História Contemporânea Salazar

Mário Cesariny de Vasconcelos (Texto) – Poesias de António Maria Lisboa (Documenta Poética) – Assírio e Alvim – Lisboa – 1977.Desc.(409)Pág.Br.Ilust

António Maria Lisboa Júnior (Ajuda, Lisboa, 1 de agosto de 1928 — Santa Engrácia, Lisboa, 11 de novembro de 1953) foi um poeta português. Autor empenhado nas primeiras manifestações surrealistas, estando inserido em textos coletivos surrealistas e tendo participado, em 1949, nas sessões realizadas no “Jardim Universitário de Belas Artes”, primeira manifestação pública do chamado grupo Surrealista Dissidente, ao lado de Mário Cesariny, Carlos Eurico da Costa, Henrique Risques Pereira, Pedro Oom e Fernando Alves dos Santos. Recusando a aproximação ao surrealismo pela simples partilha de algumas técnicas que são o seu fio condutor (escrita automática, prática do “cadavre-exquis”, da colagem, do “hasard objectif”), a teorização e prática poética de António Maria Lisboa distingue-se pelo apelo à dimensão mágica e ocultista da poesia surrealista, identificada com uma “Negra Atividade Poética que nos leva a criar entre o Indivíduo e o Cosmos um corredor livre e por ele um movimento incessante de enriquecimento comum.” (Isso Ontem Único). Em 1950, no manifesto Erro Próprio, António Maria Lisboa chama a atenção sobre a tendência do movimento surrealista para se conformar com uma tipificação que resulta do cultivo de alguns denominadores comuns da prática surrealista (“automatismo psíquico, Liberdade, o encontro de um determinado ponto de espírito sintético, oAmor, a transformação da realidade, a recuperação da nossa força psíquica, o Desejo, o Sonho, a POESIA”), mas que não respeita a essência da atitude surrealista enquanto compromisso exclusivo e intrinsecamente livre com o amor e com a linguagem, sendo, à partida, paradoxal tentar conciliar as premissas de grupo e de dialética surrealista. É esta postura de permanente inconformismo diante da transformação do surrealismo numa escola que conduz ao abjeccionismo, termo em que convergem os princípios da estética surrealista e uma postura poética de “insubmissão permanente ante os conceitos, regras e princípios estabelecidos” (Pedro Oom, cit. in MARTINHO, Fernando J. B., Tendências Dominantes da Poesia Portuguesa da Década de 50, 1996, p. 64). Ao coligir, em 1977, a poesia de António Maria Lisboa, Mário Cesariny salienta, não só o facto de a destruição dos manuscritos operada por familiares do poeta constituir uma perda irreparável para a história do surrealismo português, como o facto de a sua morte prematura parecer encimar um itinerário fulgurante ao longo do qual poesia e vida constituíram uma unidade indissolúvel.

This entry was posted in Biografia História de Literatura Literatura Poesia Sonetos Surrealismo

This entry was posted in Biografia História de Literatura Literatura Poesia Sonetos Surrealismo  and tagged Biografia História de Literatura Literatura Poesia Sonetos Surrealismo

and tagged Biografia História de Literatura Literatura Poesia Sonetos Surrealismo

João Ameal – Dona Leonor (Princesa Perfeitíssima) – Livraria Tavares Martins – Porto – 1968.Desc.(364)Pág.Br.

This entry was posted in Biografia História de Portugal Monarquia

This entry was posted in Biografia História de Portugal Monarquia  and tagged Biografia História de Portugal Monarquia

and tagged Biografia História de Portugal Monarquia

Isabel Allegro de Magalhães(Coordenação) – Mulher das Cidades Futuras – Maria de Lourdes Pintasilgo – Livros Horizonte – Lisboa – 2000.Desc.(286)Pág.Br.

This entry was posted in 25 de abril Biografia História Contemporânea História de Portugal

This entry was posted in 25 de abril Biografia História Contemporânea História de Portugal  and tagged 25 de Abril Biografia História Contemporânea História de Portugal

and tagged 25 de Abril Biografia História Contemporânea História de Portugal

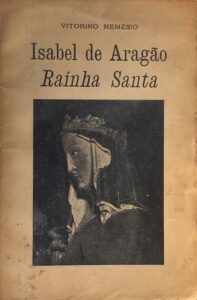

Vitorino Nemésio – Isabel de Aragão(Rainha Santa) – Livraria Gonçalves – Coimbra – 1936.Desc.(64)Pág.Br.(Com Autografo de Vitorino Nemésio))1.ªEdição

Vitorino Nemésio Mendes Pinheiro da Silva (Santa Cruz, Praia da Vitória, 19 de dezembrode 1901 – Prazeres, Lisboa, 20 de fevereiro de 1978) foi um poeta, romancista, cronista, académico e intelectual português que se destacou como autor de Mau Tempo no Canal, e professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Nasceu a 19 de dezembro de 1901, na freguesia de Santa Cruz, Praia da Vitória, tendo sido batizado nessa freguesia a 26 de dezembro de 1901, como filho de Vitorino Gomes da Silva, comerciante, e de Maria da Glória Mendes Pinheiro, doméstica, ambos naturais da Praia da Vitória. Na infância a vida não lhe correu bem em termos de sucesso escolar, uma vez que foi expulso do Liceu de Angra, e reprovou o 5.º ano, facto que o levou a sentir-se incompreendido pelos professores. Do período do Liceu de Angra, apenas guardou boas recordações de Manuel António Ferreira Deusdado, professor de História, que o introduziu na vida das Letras. Com 16 anos de idade, Nemésio desembarcou pela primeira vez na cidade da Horta para se apresentar a exames, como aluno externo do Liceu Nacional da Horta. Acabou por concluir o Curso Geral dos Liceus, em 16 de julho de 1918, com a qualificação de dez valores. A sua estadia na Horta foi curta, de maio a agosto de 1918. A 13 de agosto o jornal O Telégrafo dava notícia de que Nemésio, apesar de ser um fedelho, um ano antes de chegar à Horta, havia enviado um exemplar de Canto Matinal, o seu primeiro livro de poesia (publicado em 1916), ao director de O Telégrafo, Manuel Emídio. Apesar da tenra idade, Nemésio chegou à Horta já imbuído de alguns ideais republicanos, pois em Angra do Heroísmo já havia participado em reuniões literárias, republicanas e anarco-sindicalistas, tendo sido influenciado pelo seu amigo Jaime Brasil, cinco anos mais velho (primeiro mentor intelectual que o marcou para sempre) e por outras pessoas tal como Luís da Silva Ribeiro, advogado, e Gervásio Lima, escritor e bibliotecário. Em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, a Horta possuía um intenso comércio marítimo e uma impressionante animação nocturna, uma vez que se constituía em porto de escala obrigatória, local de reabastecimento de frotas e de repouso da marinhagem. Na Horta estavam instaladas as companhias dos Cabos Telegráficos Submarinos, que convertiam a cidade num “nó de comunicações” mundiais. Esse ambiente cosmopolita contribuiu, decisivamente, para que ele viesse, mais tarde a escrever a obra mítica que dá pelo nome de Mau Tempo no Canal, trabalhada desde 1939 e publicada em 1944, cuja acção decorre nas quatro principais ilhas do grupo central açoriano: Faial, Pico, São Jorge e Terceira, sendo que o núcleo da intriga se desenvolve na Horta. Este romance evoca um período (1917–1919) que coincide em parte com a sua permanência na ilha do Faial e nele aparecem pessoas tais como o Dr. José Machado de Serpa, senador da República e estudioso, o padre Nunes da Rosa, contista e professor do Liceu da Horta, e Osório Goulart, poeta. Em 1919 iniciou o serviço militar, como voluntário na arma de Infantaria, o que lhe proporcionou a primeira viagem para fora do arquipélago. Concluiu o liceu em Coimbra, em 1921, e inscreve-se na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Três anos mais tarde, Nemésio trocou esse curso pelo de Ciências Histórico Filosóficas, da Faculdade de Letras de Coimbra, e, em 1925, matriculou-se no curso de Filologia Românica da mesma Faculdade. Na primeira viagem que faz a Espanha, com o Orfeão Académico, em 1923, conhece Miguel Unamuno, escritor e filósofo espanhol (1864–1936), intelectual republicano, e teórico do humanismo revolucionário antifranquista, com quem trocará correspondência anos mais tarde. Nesse mesmo ano foi iniciado na Maçonaria. A 11 de fevereiro de 1926, casou, em Cruz de Celas, Coimbra, com Gabriela Monjardino de Azevedo Gomes, natural da cidade da Horta (freguesia de Matriz), Açores. O casal teve quatro filhos: Georgina (novembro de 1926), Jorge (abril de 1929), Manuel (julho de 1930) e Ana Paula (dezembro de 1931). Em 1930 transferiu-se para a Faculdade de Letras da Universidade de Lisbo onde, no ano seguinte, concluiu o curso de Filologia Românica, com elevadas classificações, começando desde logo a lecionar literatura italiana. A partir de 1931 deu inicio à carreira académica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde leccionou Literatura Italiana e, mais tarde, Literatura Espanhola. Em 1934 doutorou-se em Letras pela Universidade de Lisboa com a tese A Mocidade de Herculano até à Volta do Exílio. Entre 1937 e 1939 leccionou na Vrije Universiteit Brussel, tendo regressado, neste último ano, ao ensino na Faculdade de Letras de Lisboa. Em 1958 leccionou no Brasil. A 19 de julho de 1961 foi feito Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique e, a 17 de abril de 1967, Grande-Oficial da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada. A 12 de setembro de 1971, atingido pelo limite legal de idade para exercício de funções públicas, profere a sua última lição na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde ensinara durante quase quatro décadas, passando a ser Catedrático Jubilado. Foi autor e apresentador do programa televisivo Se bem me lembro, que muito contribuiu para popularizar a sua figura e dirigiu ainda o jornal O Dia entre 11 de dezembro de 1975 a 25 de outubro de 1976. Foi um dos grandes escritores portugueses do século XX, tendo recebido em 1965, o Prêmio Nacional de Literatura e, em 1974, o Prémio Montaigne. Faleceu a 20 de fevereiro de 1978, no Hospital da CUF, freguesia dos Prazeres, em Lisboa. Foi sepultado em Coimbra. Pouco antes de morrer, pediu ao filho para ser sepultado no cemitério de Santo António dos Olivais, em Coimbra. Mas pediu mais: que os sinos tocassem o Aleluia em vez do dobre a finados. O seu pedido foi respeitado. A 30 de agosto de 1978 recebeu a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada, a título póstumo. Em 1978, a Câmara Municipal de Lisboa homenageou o escritor dando o seu nome a uma rua na zona da Quinta de Santa Clara, na Ameixoeira.

This entry was posted in Biografia Coimbra História de Portugal Monarquia

This entry was posted in Biografia Coimbra História de Portugal Monarquia  and tagged Biografia Coimbra História de Portugal Monarquia

and tagged Biografia Coimbra História de Portugal Monarquia

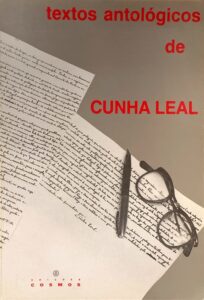

Cunha Leal & David Mourão Ferreira(Preâmbulo) – Textos Antológicos de Cunha Leal – Edições Cosmos – Lisboa – 1991.Desc.(292)pág.Br.

José Pinto da Cunha Leal (Penamacor, Pedrógão de São Pedro, 22 de Agosto de 1888 — Lisboa, 26 de Abril de 1970), conhecido como Francisco Cunha Leal ou apenas Cunha Leal, foi um militar, publicista e político português que, entre outras funções, foi deputado, presidente do Ministério (primeiro-ministro) de um dos governos da Primeira República Portuguesa, ministro das Finanças e reitor da Universidade de Coimbra. Membro do Partido Republicano Nacionalista, fundou a União Liberal Republicana em 1923. Apesar de ter apoiado o golpe de 28 de Maio de 1926 incompatibilizou-se com Oliveira Salazar, transformando-se num dos mais notáveis opositores da primeira fase do regime do Estado Novo e um dos primeiros proponentes de uma solução política de autodeterminação para o Império Colonial Português. Destacou-se pela sua defesa de uma solução política de progressiva autonomia para as colónias, programa que expôs em obras como O Colonialismo dos Anticolonialistase A Gadanha da Morte. Também se destacou como publicista, dirigindo os periódicos O Século, A Noite e a revista Vida Contemporânea. Para além de colaborar em múltiplos jornais, foi autor de obras sobre Angola, a Primeira República e de carácter memorialista. Encontra-se colaboração da sua autoria na Gazeta das colónias Francisco Pinto da Cunha Leal foi filho de Maria da Piedade de Carvalho e de José Pinto da Cunha, um pequeno proprietário e funcionário público. Conclui o ensino primário no concelho do Fundão e iniciou os estudos liceais em Castelo Branco, concluindo-os em Lisboa. Entre 1905 e 1908 frequentou a Escola Politécnica de Lisboa, ingressando seguidamente na Escola do Exército, onde em 1912 concluiu os cursos de engenheiro militar e de engenheiro civil e de minas. Iniciou a carreira de oficial do Exército Português na especialidade de engenharia, no decorrer da qual foi sucessivamente colocado no Serviço de Torpedeiros (1912 a 1913) e nos Pontoneiros de Tancos (1913 a 1914). Já no posto de tenente de Engenharia Militar, serviu em Angola, tendo sido nomeado chefe-de-brigada na Companhia dos Caminhos-de-Ferro de Angola (1914 a 1915). Foi promovido a capitão em 1917 e nesse posto integrou o Corpo Expedicionário Português enviado para a França durante a Primeira Guerra Mundial. Regressado a Portugal em 1918, em gozo de licença do Corpo Expedicionário Português, foi um dos muitos oficiais que não voltou à frente de batalha, sendo nomeado director-geral dos Transportes Terrestres e ficando adstrito ao Governo, em Lisboa. Iniciou a sua acção política em 1918, durante o sidonismo, filiando-se no Partido Republicano Nacionalista e depois no Partido Centrista Republicano de António Egas Moniz. Apoia Sidónio Pais e ainda em 1918 foi eleito, de acordo com as regras eleitorais definidas pelo novo regime, deputado pelo círculo eleitoral da Covilhã, cargo que ocupou até 1919. Esteve envolvido na Revolta de Santarém de 12 de Janeiro de 1919, contra o governo presidido por Tamagnini Barbosa, então acusado de estar sobre a influência dos monárquicos. Por essa razão foi detido, passando alguns meses na prisão. Com a alteração da situação política, foi reabilitado e, nesse mesmo ano nomeado director-geral de Estatística. A 28 de Junho de 1919 foi feito Cavaleiro da Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nas eleições gerais de 1919 foi eleito deputado pelo círculo eleitoral de Angola, integrando o grupo parlamentar Popular, no qual permaneceu até 1921. Durante aquela legislatura integrou pela primeira vez o Governo, embora de forma efémera, exercendo as funções de ministro das Finanças de 20 a 30 de Novembro de 1920, no executivo presidido por Álvaro de Castro. Apesar da queda do executivo reconstituinte de Álvaro de Castro, manteve-se à frente do Ministério das Finanças entre 30 de Novembro de 1920 e 2 de Março de 1921, integrando o Governo presidido por Liberato Pinto. Esta nomeação surgiu após ter defendido no Parlamento, meses antes, uma política financeira de igual rigor por parte do Estado e dos contribuintes, a quem exigiu os pagamentos devidos. Já como ministro, afirmou que o Estado se encontrava “sem os recursos necessários para comprar o pão-nosso de cada dia”. Durante este período foi também director do jornal “O Popular”. Voltou a ser eleito deputado pelo círculo eleitoral de Angola nas eleições de 1921, integrando então o grupo parlamentar do Partido Liberal Republicano, que ajudou a criar e liderou. Participou na revolta de 19 de Outubro de 1921, na qual foi ferido ao tentar salvar António Granjo, presidente do Ministério derrubado nesse dia. Quando a 16 de Dezembro daquele ano de 1921 foi derrubado o Governo presidido por Carlos Maia Pinto, assumiu as funções de presidente do Ministério, mantendo-se no poder até 6 de Fevereiro de 1922. Durante esse período acumulou a presidência com a pasta de ministro do Interior. O governo era de concentração de vários partidos, num equilíbrio político instável, assumindo como principal missão acabar com a onda revolucionária que assolava o país e provocara a sublevação da “Noite Sangrenta”, em que tinham sido assassinados vários prestigiados políticos republicanos. Tal implicava restaurar a ordem pública através da reposição do controlo político sobre a Guarda Nacional Republicana, mas o Governo, pressionado pela GNR, foi obrigado a procurar refúgio no forte de Caxias e a chamar o Exército para cercar Lisboa. Os maus resultados das eleições gerais de 29 de Janeiro de 1922, ganhas pelo Partido Democrático Republicano, e um pequeno conflito diplomático com o governo britânico levaram à queda do executivo. Nas eleições de 1922 e de 1925 foi eleito pelos círculos eleitorais de Chaves e de Vila Real, respectivamente, desta feita nas listas do Partido Republicano Nacionalista, cuja bancada parlamentar liderou. Neste período voltou a integrar o executivo, exercendo as funções de ministro das Finanças entre 15 de Novembro e 18 de Dezembro de 1923 no executivo presidido por António Ginestal Machado, que ficaria conhecido como o “Governo da Intentona Putchista”. Entretanto fora nomeado director de O Século, passando a defender com crescente veemência a necessidade de uma ditadura que restabelecesse a ordem pública e social em Portugal. A 17 de Dezembro de 1923, véspera da demissão do Governo de Ginestal Machado, ainda em funções ministeriais, discursou na Sociedade de Geografia de Lisboa, afirmando, sem rebuços, que “a ditadura salvadora para Portugal há-de vir, trazida pela força das circunstâncias”. Estas afirmações são reflexo da evolução do seu pensamento, já que a partir de Janeiro de 1922, aquando da sua saída da presidência do executivo, iniciara um percurso político e ideológico que o levou a aderir à direita republicana. Foi nomeado reitor da Universidade de Coimbra em 1924, mas apoiou a Revolta de 18 de Abril de 1925, o Golpe dos Generais, o que levou a 19 de Abril à sua demissão do cargo prisão por um breve período. Após a sua libertação, em Setembro daquele ano, com Tamagnini Barbosa, tornou-se advogado de defesa dos militares implicados na intentona. Reabilitado, foi ainda em 1925 nomeado vice-governador do Banco Nacional Ultramarino, uma sinecura que desempenhou até 1926. Em 1926 foi obrigado a deixar a chefia do Partido Nacionalista e fundou a União Liberal Republicana, partido que liderou e que tinha como objectivo expresso criar condições para a ocorrência de um golpe militar que restabelecesse a ordem republicana. Divergente com as posições que defendia desde 1923, apoiou o golpe de 28 de Maio de 1926, por ele encarado como a única solução de pôr termo à ditadura do Partido Democrático Republicano e restaurar a ordem pública. Em consequência desse apoio, durante os governos da Ditadura Nacional manteve-se no exercício de diversos cargos públicos, entre os quais o de governador do Banco de Angola (1926 e 1927–1930), de delegado de Portugal à Conferência Económica Internacional de Genebra (1927) e de membro do Comité Consultivo da Organização Económica da Sociedade das Nações (1928). Apesar de ter sido, na altura, um dos intelectuais e políticos que estava com o general António Óscar Carmona, ao tempo presidente do Ministério e depois presidente da República, já no 1.º de Dezembro de 1927 lhe foi proibido de proferir um discurso nacionalista que se lhe oponha. Assim como, se no início apoiou a nomeação de António de Oliveira Salazar para a pasta das Finanças, já em 1930 critica publicamente a eternização da ditadura e a sua política financeira. Pois, na qualidade de governador do Banco de Angola (1926 e 1927–1930), considera particularmente danosos os efeitos que da interferência do Governo da República no orçamento e nas finanças das colónias. Aquela oposição resultava de ser defensor da autonomização das colónias, pelo que se opunha às medidas financeiras subjacentes ao Acto Colonial e às políticas financeiras crescentemente restritivas impostas. No decurso da sua segunda nomeação como governador do Banco de Angola, tornou-se num acerbo crítico da política financeira salazarista para as colónias. Essa oposição valeu-lhe a exoneração daquele cargo, seguida da acusação de conspirar contra o Governo, o que o levou a ser preso em Maio de 1930 e deportado para Ponta Delgada, nos Açores. Dali seguiu sob prisão para a ilha da Madeira, de onde, em Novembro de 1930, se conseguiu evadir para Londres, seguindo então para um período de exílio em Espanha. Beneficiando de uma amnistia, regressou a Lisboa em finais de 1932. Tolerado em Lisboa, em 1934 assume o lugar de director da Vida Contemporânea, mas, logo no ano seguinte, em 1935, foi detido e novamente deportado. No exílio foi uma das mais respeitadas vozes da oposição ao Estado Novo. Foi candidato oposicionista em diversos sufrágios e manteve sempre uma postura de grande combatividade contra o regime ditatorial que ajudara a instalar. Nas eleições de 18 de Novembro de 1945, para Assembleia Nacional, foi candidato independente pelo círculo eleitoral de Angola nas listas do Movimento de Unidade Democrática (MUD). Dois dias antes do escrutínio atacou violentamente Salazar, de quem disse que “não quer nem sabe trabalhar senão quando nas ruas reina um pávido silêncio e ninguém discute os frutos do seu labor”. Foi novamente candidato oposicionista nas eleições para a Assembleia Nacional de 1949, também pelo círculo de Angola. Em 1950 participou no Directório Democrato-Social, ao lado de António Sérgio, Jaime Cortesão e Mário de Azevedo Gomes. Nas eleições presidenciais de 1951, com Henrique Galvão, apoiou a candidatura de Manuel Carlos Quintão Meireles. Nas eleições presidenciais de 1958 houve a possibilidade de ser candidato da Oposição, com um alargado apoio, nomeadamente do PCP, que em Abril chegou a publicar no “Avante!” um apelo nesse sentido; contudo, tendo Cunha Leal sido afectado por doença que impossibilitava a sua candidatura, o PCP optou por o substituir por Arlindo Vicente, que mais tarde desistiria a favor de Humberto Delgado, na sequência do “Pacto de Almada (Pacto este que o regime crismaria depreciativamente como “Pacto de Cacilhas”).

This entry was posted in Biografia Estado Novo História Contemporânea História de Portugal História de Ultramar

This entry was posted in Biografia Estado Novo História Contemporânea História de Portugal História de Ultramar  and tagged Biografia Estado Novo História Contemporânea História de Portugal História de Ultramar

and tagged Biografia Estado Novo História Contemporânea História de Portugal História de Ultramar

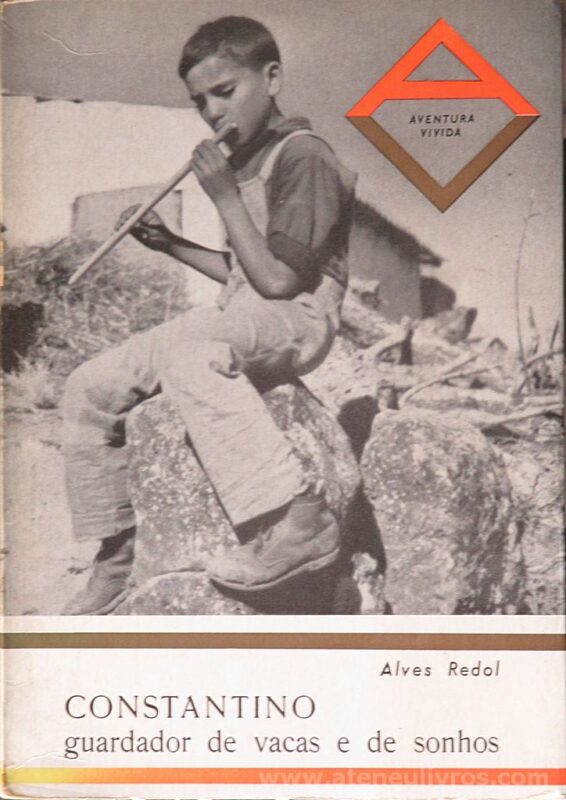

Alves Redol – Constantino Guardador de Vacas e de Sonhos – Portugália Editora – Lisboa – 1962. Desc.[131] pág / 23,5 cm x16,5 cm / Br. Ilust

This entry was posted in Agricultura Biografia Literatura

This entry was posted in Agricultura Biografia Literatura  and tagged Agricultura Biografia Literatura

and tagged Agricultura Biografia Literatura

Ofélia M. Caldas Paiva Monteiro – D. Frei Alexandre da Sagrada Família ( A Sua Espiritualidade e a Sua Poética) – Acta Universitatis Conimbrigensis – Coimbra Editora / Universidade – Coimbra – 1974. Desc.[XIII] + [466] pág + [1] Fotogravura / 22 cm x 15,5 cm / Br.

Alexandre da Sagrada Família (Vila da Horta, 22 de Maio de 1737 — Angra, 22 de abril de 1818), nascido Alexandre José da Silva Garrett (embora alguns biógrafos o denominem António Ferreira da Silva), foi o 25.º bispo da Diocese de Angra, tendo-a governado de 1816 até ao seu falecimento em 1818. Foi o primeiro bispo de Angra nascido nos Açores (no que apenas foi seguido, quase dois séculos depois por D. António de Sousa Braga). Poeta de mérito, foi tio paterno de Almeida Garrett, para cuja educação contribuiu, albergando-se em casa dos seus pais aquando da sua estadia na ilha Terceira. Alexandre José da Silva Garrett nasceu numa casa da Rua de Santa Ana da então vila da Horta, ilha do Faial, a 22 de Maio de 1737, filho primogénito do alferes José Ferreira da Silva, oriundo da paróquia de Santa Catarina do Monte Sinai de Lisboa, e de sua mulher Antónia Margarida Garrett, de Madrid, de ascendência paterna catalã e materna siciliana. Foi baptizado pelo ouvidor Domingos Pereira Cardoso, a 2 de Junho de 1737, na igreja matriz da Horta, tendo como padrinhos o Dr. Alexandre de Moura e sua mulher, D. Isabel Maria, fregueses daquela matriz. Pertencendo a uma família numerosa, era um dos dez filhos e filhas do casal. Alguns dos seus irmãos seguiram também a carreira eclesiástica, nomeadamente o Arcediago Manuel Inácio da Silva Garrett e o Cónego Inácio da Silva Garrett, ambos dignidades na Sé Catedral de Angra. Terá frequentado as aulas ministradas pelos franciscanos capuchos da estreita observância (não confundir com a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos) no Convento de Santo António da Horta, tendo como professor e orientador espiritual Frei Ivo da Cruz. Foi um estudante talentoso e diligente, tanto que os frades de Santo António declararam que estavam terminados os seus estudos “por não ter mais que ensinar”. O pai faleceu na Horta a 18 de Maio de 1753, quando Alexandre José tinha apenas 16 anos de idade. Destinado a uma carreira eclesiástica, em 1758, com 21 anos, recebeu a prima tonsura entre os franciscanos. Em 1759 já aparece como presbítero num processo em que foi testemunha na cidade da Horta. Fez parte da Maçonaria. Em 11 de Junho de 1761 ingressou como noviço no Convento de Nossa Senhora dos Anjos de Brancanes de Setúbal (depois quartel e recentemente Estabelecimento Prisional de Brancanes, extinto em 2007). A 13 de Junho de 1762 professou naquele convento, adoptando então o nome religioso de frei Alexandre da Sagrada Família (por vezes grafado como frei Alexandre da Sacra Família). Aparentemente autodidata, Alexandre José da Silva revelou-se de um intelecto excepcional, sendo reconhecido pela sua excelência nos estudos de teologia, direito canónico e civil, geografia e matemática. Obtendo uma vasta erudição, a que aliava bons dotes de oratória e uma notável eloquência, tornou-se num afamado orador sacro. Apesar disso, adoptou as regras de pobreza dos franciscanos da estrita observância a que pertencia, tendo esmolado pelo Alentejo e em Lisboa, ao mesmo tempo que ia “pregando com fruto”. Os seus dotes intelectuais levaram a que fosse escolhido, em 1776, para solicitar ao Papa Pio VI, em Roma, a separação do Convento de Brancanes da obediência à Província Franciscana do Algarve, o que conseguiu, passando aquele convento, tal como os outros com funções de seminários autónomos, a depender directamente do Geral da Ordem. Celebrizou-se também como polemista, ficando memorável a controvérsia que manteve com frei Bartolomeu Brandão em torno de questões teológicos suscitadas pelo sermão pregado em Beja por frei Alexandre na festa de Corpus Christi de 1776. Para além do seu labor sacro, frei Alexandre da Sagrada Família também se revelou um notável humanista e poeta arcádico, escrevendo sob o pseudónimo de Sílvio, inserindo-se na corrente do pseudo-classicismo francês. Frequentou os serões literários da 4.ª marquesa de Alorna, D. Leonor de Almeida Portugal de Lorena e Lencastre, a famosa Alcipe, de que foi director espiritual, atribuindo-se à sua influência o não se ter feito

Alexandre da Sagrada Família (Vila da Horta, 22 de Maio de 1737 — Angra, 22 de abril de 1818), nascido Alexandre José da Silva Garrett (embora alguns biógrafos o denominem António Ferreira da Silva), foi o 25.º bispo da Diocese de Angra, tendo-a governado de 1816 até ao seu falecimento em 1818. Foi o primeiro bispo de Angra nascido nos Açores (no que apenas foi seguido, quase dois séculos depois por D. António de Sousa Braga). Poeta de mérito, foi tio paterno de Almeida Garrett, para cuja educação contribuiu, albergando-se em casa dos seus pais aquando da sua estadia na ilha Terceira. Alexandre José da Silva Garrett nasceu numa casa da Rua de Santa Ana da então vila da Horta, ilha do Faial, a 22 de Maio de 1737, filho primogénito do alferes José Ferreira da Silva, oriundo da paróquia de Santa Catarina do Monte Sinai de Lisboa, e de sua mulher Antónia Margarida Garrett, de Madrid, de ascendência paterna catalã e materna siciliana. Foi baptizado pelo ouvidor Domingos Pereira Cardoso, a 2 de Junho de 1737, na igreja matriz da Horta, tendo como padrinhos o Dr. Alexandre de Moura e sua mulher, D. Isabel Maria, fregueses daquela matriz. Pertencendo a uma família numerosa, era um dos dez filhos e filhas do casal. Alguns dos seus irmãos seguiram também a carreira eclesiástica, nomeadamente o Arcediago Manuel Inácio da Silva Garrett e o Cónego Inácio da Silva Garrett, ambos dignidades na Sé Catedral de Angra. Terá frequentado as aulas ministradas pelos franciscanos capuchos da estreita observância (não confundir com a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos) no Convento de Santo António da Horta, tendo como professor e orientador espiritual Frei Ivo da Cruz. Foi um estudante talentoso e diligente, tanto que os frades de Santo António declararam que estavam terminados os seus estudos “por não ter mais que ensinar”. O pai faleceu na Horta a 18 de Maio de 1753, quando Alexandre José tinha apenas 16 anos de idade. Destinado a uma carreira eclesiástica, em 1758, com 21 anos, recebeu a prima tonsura entre os franciscanos. Em 1759 já aparece como presbítero num processo em que foi testemunha na cidade da Horta. Fez parte da Maçonaria. Em 11 de Junho de 1761 ingressou como noviço no Convento de Nossa Senhora dos Anjos de Brancanes de Setúbal (depois quartel e recentemente Estabelecimento Prisional de Brancanes, extinto em 2007). A 13 de Junho de 1762 professou naquele convento, adoptando então o nome religioso de frei Alexandre da Sagrada Família (por vezes grafado como frei Alexandre da Sacra Família). Aparentemente autodidata, Alexandre José da Silva revelou-se de um intelecto excepcional, sendo reconhecido pela sua excelência nos estudos de teologia, direito canónico e civil, geografia e matemática. Obtendo uma vasta erudição, a que aliava bons dotes de oratória e uma notável eloquência, tornou-se num afamado orador sacro. Apesar disso, adoptou as regras de pobreza dos franciscanos da estrita observância a que pertencia, tendo esmolado pelo Alentejo e em Lisboa, ao mesmo tempo que ia “pregando com fruto”. Os seus dotes intelectuais levaram a que fosse escolhido, em 1776, para solicitar ao Papa Pio VI, em Roma, a separação do Convento de Brancanes da obediência à Província Franciscana do Algarve, o que conseguiu, passando aquele convento, tal como os outros com funções de seminários autónomos, a depender directamente do Geral da Ordem. Celebrizou-se também como polemista, ficando memorável a controvérsia que manteve com frei Bartolomeu Brandão em torno de questões teológicos suscitadas pelo sermão pregado em Beja por frei Alexandre na festa de Corpus Christi de 1776. Para além do seu labor sacro, frei Alexandre da Sagrada Família também se revelou um notável humanista e poeta arcádico, escrevendo sob o pseudónimo de Sílvio, inserindo-se na corrente do pseudo-classicismo francês. Frequentou os serões literários da 4.ª marquesa de Alorna, D. Leonor de Almeida Portugal de Lorena e Lencastre, a famosa Alcipe, de que foi director espiritual, atribuindo-se à sua influência o não se ter feito  religiosa, como chegara a persuadir-se durante os 18 anos que passou reclusa no Convento de Chelas em consequência do processo dos Távoras. Terá produzido nesta fase da sua vida abundante poesia, que permaneceu inédita na quase totalidade, desconhecendo-se o destino dos manuscritos que os seus biógrafos afirmam terem existido à data do seu falecimento. Tendo-se notabilizado pelos seus dotes oratórios e pela sua erudição, a 24 de Outubro de 1781 foi apresentado pela rainha D. Maria I para o cargo de bispo de Malaca e Timor. Foi confirmado por bula de 16 de Dezembro de 1782, sendo sagrado na igreja do Convento da Trindade, em Lisboa, a 24 de Novembro de 1783, em cerimónia presidida por D. António Caetano Maciel Calheiros, mais conhecido por arcebispo de Lacedemónia, e com a participação dos bispos de Macau, Dom Alexandre da Silva Pedrosa Guimarães e de Goiases, Dom Vicente do Espirito Santo, O.A.D. Apesar de confirmado e sagrado bispo de Malaca, não chegou a partir para a sua diocese, tendo permanecido em Lisboa até ser nomeado como governador e administrador do bispado de São Paulo de Luanda, então com jurisdição sobre Angola e a região do Congo. Obtida confirmação papal por bula datada de 15 de Fevereiro de 1784, partiu para Luanda a 6 de Abril de 1784, onde assumiu o efectivo governo da diocese. Terá exercido uma notável acção reformadora e missionária em Angola, sendo-lhe atribuída a reconversão ao cristianismo do Rei do Congo e o processo que levou à sua aceitação da condição de súbdito do rei de Portugal e do consequente protectorado português sobre a região Quando se preparava para receber a transferência para o cargo de bispo titular da diocese de Luanda, um conflito com o capitão-general de Angola, José de Almeida e Vasconcelos, 1.º barão de Mossâmedes, fê-lo incorrer no desagrado do governo português, que, em consequência, se recusou a consentir na bula de confirmação do prelado. Ofendido, o bispo partiu secretamente para Lisboa, recolhendo-se ao Convento de Brancanes. Em reconhecimento da sua valia como poeta e como intelectual, em 1791 foi eleito sócio correspondente da Academia Real das Ciências de Lisboa. D. frei Alexandre da Sagrada Família estava em Brancanes quando em 1808 foi escolhido por Jean-Andoche Junot para integrar a delegação portuguesa que deveria ir a França saudar Napoleão Bonaparte como suserano de Portugal. Demonstrando coragem e patriotismo, recusou-se terminantemente, ripostando só reconhecer como legítimo soberano o príncipe-regente D. João e que de bom grado sacrificaria à pátria os dois ou três anos que lhe restavam de vida. No ano imediato, perante o alastrar da Guerra Peninsular, D. frei Alexandre resolve retirar-se para os Açores, fixando-se na cidade de Angra, na ilha Terceira, onde então vivia o seu irmão António Bernardo da Silva Garrett, o pai do futuro visconde de Almeida Garrett, e a respectiva família. Inicia um período de convívio com o seu sobrinho João Baptista, futuramente conhecido apenas como Almeida Garrett, com cujos dotes de inteligência se confessou maravilhado, contribuindo na orientação dos seus primeiros estudos, aparentemente orientando-o para a vida eclesiástica, chegando mesmo a solicitar um lugar na colegiada da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Angra.[3] D. frei Alexandre terá influído fortemente na sua formação intelectual, propiciando-lhe uma sólida formação literária, de gosto clássico, a par de não poucas ideias conservadoras, que viria a rejeitar pouco depois. Esta profícua relação levou a que Almeida Garrett sempre manifestasse pelo tio bispo uma profunda veneração e dele deixasse referências na sua obra poética. Aparentemente a pedido do seu irmão António Bernardo, que pretendia obter a nomeação do filho mais velho, também chamado Alexandre, no ofício de selador da alfândega do Porto, D. frei Alexandre partiu em 1811 para o Rio de Janeiro com o objectivo de solicitar ao príncipe-regente tal mercê. Encontrando-se assim na corte do Rio de Janeiro quando chegou a notícia do falecimento, ocorrido em Ponta Delgada, de D. José Pegado de Azevedo, o 24.º bispo de Angra. Ficando vacante a Sé de Angra, a 7 de Janeiro de 1812, o príncipe-regente resolveu apresentar D. frei Alexandre para o lugar, solicitando a necessária confirmação papal. Foi assim como bispo apresentado de Angra que em 1813 D. frei Alexandre regressou aos Açores, ficando na diocese a aguardar a confirmação. Não tendo chegado a confirmação, nesse mesmo ano volta ao Rio de Janeiro, de onde regressa no ano seguinte. Ao chegar a Angra, D. frei Alexandre encontrou o cabido em guerra aberta com o núncio apostólico, Lorenzo Caleppi, Arcebispo de Nisibi, por este pretender impor a nomeação de um vigário capitular. Sendo D. frei Alexandre um reputado canonista, e para mais bispo apresentado da diocese, foi-lhe solicitado parecer sobre a querela, ao que ele respondeu por carta datada de 24 de Julho de 1813, dizendo:

religiosa, como chegara a persuadir-se durante os 18 anos que passou reclusa no Convento de Chelas em consequência do processo dos Távoras. Terá produzido nesta fase da sua vida abundante poesia, que permaneceu inédita na quase totalidade, desconhecendo-se o destino dos manuscritos que os seus biógrafos afirmam terem existido à data do seu falecimento. Tendo-se notabilizado pelos seus dotes oratórios e pela sua erudição, a 24 de Outubro de 1781 foi apresentado pela rainha D. Maria I para o cargo de bispo de Malaca e Timor. Foi confirmado por bula de 16 de Dezembro de 1782, sendo sagrado na igreja do Convento da Trindade, em Lisboa, a 24 de Novembro de 1783, em cerimónia presidida por D. António Caetano Maciel Calheiros, mais conhecido por arcebispo de Lacedemónia, e com a participação dos bispos de Macau, Dom Alexandre da Silva Pedrosa Guimarães e de Goiases, Dom Vicente do Espirito Santo, O.A.D. Apesar de confirmado e sagrado bispo de Malaca, não chegou a partir para a sua diocese, tendo permanecido em Lisboa até ser nomeado como governador e administrador do bispado de São Paulo de Luanda, então com jurisdição sobre Angola e a região do Congo. Obtida confirmação papal por bula datada de 15 de Fevereiro de 1784, partiu para Luanda a 6 de Abril de 1784, onde assumiu o efectivo governo da diocese. Terá exercido uma notável acção reformadora e missionária em Angola, sendo-lhe atribuída a reconversão ao cristianismo do Rei do Congo e o processo que levou à sua aceitação da condição de súbdito do rei de Portugal e do consequente protectorado português sobre a região Quando se preparava para receber a transferência para o cargo de bispo titular da diocese de Luanda, um conflito com o capitão-general de Angola, José de Almeida e Vasconcelos, 1.º barão de Mossâmedes, fê-lo incorrer no desagrado do governo português, que, em consequência, se recusou a consentir na bula de confirmação do prelado. Ofendido, o bispo partiu secretamente para Lisboa, recolhendo-se ao Convento de Brancanes. Em reconhecimento da sua valia como poeta e como intelectual, em 1791 foi eleito sócio correspondente da Academia Real das Ciências de Lisboa. D. frei Alexandre da Sagrada Família estava em Brancanes quando em 1808 foi escolhido por Jean-Andoche Junot para integrar a delegação portuguesa que deveria ir a França saudar Napoleão Bonaparte como suserano de Portugal. Demonstrando coragem e patriotismo, recusou-se terminantemente, ripostando só reconhecer como legítimo soberano o príncipe-regente D. João e que de bom grado sacrificaria à pátria os dois ou três anos que lhe restavam de vida. No ano imediato, perante o alastrar da Guerra Peninsular, D. frei Alexandre resolve retirar-se para os Açores, fixando-se na cidade de Angra, na ilha Terceira, onde então vivia o seu irmão António Bernardo da Silva Garrett, o pai do futuro visconde de Almeida Garrett, e a respectiva família. Inicia um período de convívio com o seu sobrinho João Baptista, futuramente conhecido apenas como Almeida Garrett, com cujos dotes de inteligência se confessou maravilhado, contribuindo na orientação dos seus primeiros estudos, aparentemente orientando-o para a vida eclesiástica, chegando mesmo a solicitar um lugar na colegiada da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Angra.[3] D. frei Alexandre terá influído fortemente na sua formação intelectual, propiciando-lhe uma sólida formação literária, de gosto clássico, a par de não poucas ideias conservadoras, que viria a rejeitar pouco depois. Esta profícua relação levou a que Almeida Garrett sempre manifestasse pelo tio bispo uma profunda veneração e dele deixasse referências na sua obra poética. Aparentemente a pedido do seu irmão António Bernardo, que pretendia obter a nomeação do filho mais velho, também chamado Alexandre, no ofício de selador da alfândega do Porto, D. frei Alexandre partiu em 1811 para o Rio de Janeiro com o objectivo de solicitar ao príncipe-regente tal mercê. Encontrando-se assim na corte do Rio de Janeiro quando chegou a notícia do falecimento, ocorrido em Ponta Delgada, de D. José Pegado de Azevedo, o 24.º bispo de Angra. Ficando vacante a Sé de Angra, a 7 de Janeiro de 1812, o príncipe-regente resolveu apresentar D. frei Alexandre para o lugar, solicitando a necessária confirmação papal. Foi assim como bispo apresentado de Angra que em 1813 D. frei Alexandre regressou aos Açores, ficando na diocese a aguardar a confirmação. Não tendo chegado a confirmação, nesse mesmo ano volta ao Rio de Janeiro, de onde regressa no ano seguinte. Ao chegar a Angra, D. frei Alexandre encontrou o cabido em guerra aberta com o núncio apostólico, Lorenzo Caleppi, Arcebispo de Nisibi, por este pretender impor a nomeação de um vigário capitular. Sendo D. frei Alexandre um reputado canonista, e para mais bispo apresentado da diocese, foi-lhe solicitado parecer sobre a querela, ao que ele respondeu por carta datada de 24 de Julho de 1813, dizendo:

Estando a aguardar confirmação papal, a qual dependia da influência do mesmo núncio, esta pouco diplomática resposta não foi deixada sem retribuição: o núncio protelou o processo e moveu influências no Vaticano para que a confirmação fosse recusada. Não o conseguiu, mas entretanto passaram quatro longos anos de espera e incerteza, durante os quais a sé permaneceu vacante, apesar da presença física do bispo na ilha. Finalmente, a 12 de Julho de 1816 foram emitidas as ansiadas Letras Apostólicas de confirmação, mas ainda assim chegaram a Angra sem o costumado exequater régio, pois tinham sido enviadas directamente, sem passaram pelo Rio de Janeiro. Perante essa falta, o bispo manteve-se na situação de residencial enquanto o cabido assumia o poder temporal e espiritual, como se fosse efectivamente sede vacante. Só quatro meses depois, a 4 de Novembro de 1816, tomou posse efectiva do bispado por intermédio do cónego José Narciso de Mendonça, seu procurador. A 15 de Dezembro desse ano realizaram-se finalmente na igreja da Misericórdia de Angra as cerimónias solenes de entrada do novo bispo. Apesar de já ter 80 anos, à época, uma idade excepcional, ainda assumiu com vigor o governo da diocese, empenhando-se na vida religiosa e civil do arquipélago. Um dos primeiros actos foi dirigir uma exortação à classe clerical a favor da colecta de esmolas para a manutenção da presença católica na Terra Santa. Encontrando-se vago o lugar de capitão-general, coube-lhe, nos termos da ordenação em vigor, exercer interinamente cargo de governador interino da Capitania Geral dos Açores, até à chegada a Angra do capitão-general Francisco António de Araújo, a quem deu solenemente posse a 14 de Maio de 1817. D. frei Alexandre da Sagrada Família faleceu a 22 de Abril de 1818, com quase oitenta e um anos de idade, sendo sepultado no hoje arruinado convento de Santo António dos Capuchos de Angra, lugar onde o prelado se deslocava a pé, para orar perante Nossa Senhora do Livramento, que ali se venerava. Diz-se de D. Alexandre, que muito escreveu e bem pouco publicou, pois terá deixado em manuscrito a maioria das suas obras. Dele apenas se sabe ter sido impressa, anonimamente, em 1782, uma obra intitulada Devoção das Dores da Virgem Mãe de Deus, por um seu devoto, reeditada em 1817. Nas Obras Poéticas da marquesa de Alorna, está inserta um poema da sua autoria, intitulado Epístola a Alcipe e assinada com o pseudónimo de Sílvio. Almeida Garrett afirma que o tio traduzira em verso a tragédia Merope, de Scipione Maffei, mas desconhece-se se foi publicada, tendo desaparecido o manuscrito. Algumas das suas pastorais são conhecidas, nomeadamente a Pastoral do bispo de Angra, dirigida à reverenda vigararia do convento de S. João Evangelista de Ponta Delgada na ilha de S. Miguel (no Investigador Português, 1817) e Pastorais ao clero da diocese de Angola e Congo (no Jornal de Coimbra, 1820). António Ferreira de Serpa (1865–1939) insere a poesia Cântico de Moisés na sua obra D. Frei Alexandre da Sagrada Família. A cidade da Horta lembra D. frei Alexandre na toponímia de uma das sua praças, o Largo do Bispo D. Alexandre.

This entry was posted in Açores Biografia História de Portugal Ordens Religiosas / Templarios / Santiago Poesia

This entry was posted in Açores Biografia História de Portugal Ordens Religiosas / Templarios / Santiago Poesia  and tagged Açores Biografia História de Portugal Ordens Religiosas Poesia

and tagged Açores Biografia História de Portugal Ordens Religiosas Poesia

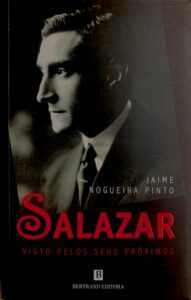

Jaime Nogueira Pinto – Salazar Visto Pelos Seus Próximos – Bertrand Editora – Lisboa – 2016.Desc.(359)pág .Br

This entry was posted in Biografia Estado Novo História Contemporânea Salazar

This entry was posted in Biografia Estado Novo História Contemporânea Salazar  and tagged Biografia Estado Novo História Contemporânea Salazar

and tagged Biografia Estado Novo História Contemporânea Salazar

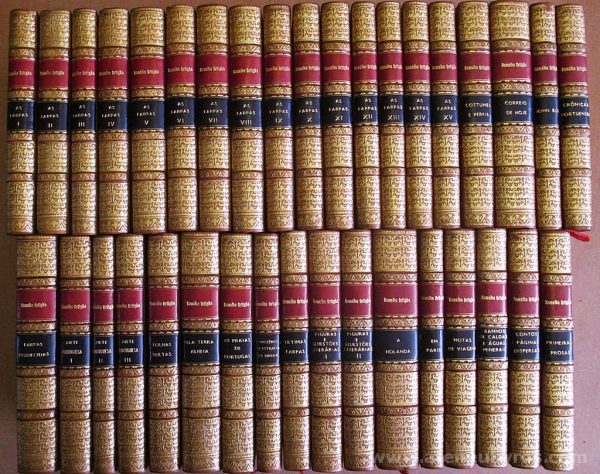

Ramalho Ortigão – [As Farpas] + [Correio de Hoje] + [ Cronicas Portuenses] + [Folhas Soltas] + [Costumes e Perfis] + [John Bull] + [Banhos e Caldas e Águas Minerais] + [Notas de Viagem] + [Em Paris] + [A Holanda] + [Arte Portuguesa] + [Pela Terra Alheia] +[Farpas Esquecidas] + [Primeiras Prosas] + [Figuras e Questões Literárias] + [O Mistério da Estrada de Sintra] + [As Praias de Portugal] + [Contos e Paginas Dispersas] + [Ultimas Farpas] – Livraria Clássica Editora – Lisboa 1943/1966. Desc.[XXXVIII + 270] + [279] + [288] + [318] + [318] + [300] + [326] + [323] + [301] + [302] + [322] + [259] +[241] + [247] + [259] + [199 + 204] + [298 + 236 + 262] + [282 + 310] + [200 + 202] + [260] + [309] + [342] + [303] + [275] + [285] + [253] + [287] + [290] + [212] + [490] + [229 + 223] + [318] + [254] / 18,5 cm x 12,5 cm / E. Pele

Duarte Ramalho Ortigão (Porto, Santo Ildefonso, Casa de Germalde, 24 de outubro de 1836 — Lisboa, Mercês, 27 de setembro de 1915) foi um escritor português. José Duarte Ramalho Ortigão nasceu no Porto, na Casa de Germalde, freguesia de Santo Ildefonso. Era o mais velho de nove irmãos, filhos do primeiro-tenente de artilharia Joaquim da Costa Ramalho Ortigão e de sua mulher D. Antónia Alves Duarte Silva. Viveu a sua infância numa quinta do Porto com a avó materna, com a educação a cargo de um tio-avô e padrinho Frei José do Sacramento. Em Coimbra, frequentou brevemente o curso de Direito. Ensinou francês e dirigiu o Colégio da Lapa no Porto, do qual seu pai havia sido diretor. Iniciou-se no jornalismo colaborando no Jornal do Porto e no jornal de cariz monárquico O Correio: Semanário Monárquico(1912-1913). Também foi colaborador em diversas publicações periódicas, em alguns casos postumamente, entre as quais se destaca: Acção realista (1924-1926); O António Maria(1879-1885;1891-1898); Branco e Negro (1896-1898); Brasil-Portugal (1899-1914); Contemporânea (1915-1926); A Esperança(1865-1866; Galeria republicana (1882-1883); Gazeta Literária do Porto (1868), Ideia Nacional (1915), A Imprensa(1885-1891); O Occidente (1878-1915); Renascença (1878-1879?); Revista de Estudos Livres (1883-1886), A semana de Lisboa (1893-1895); A Arte Portuguesa (1895); Tiro e Sport (1904-1913); Serões (1901-1911); O Thalassa: semanario humoristico e de caricaturas (1913-1915). Em 24 de outubro de 1859 casou com D. Emília Isaura Vilaça de Araújo Vieira, de quem veio a ter três filhos: Vasco, Berta e Maria Feliciana. Ainda no Porto, envolveu-se na Questão Coimbrã com o folheto “Literatura de hoje”, acabando por enfrentar Antero de Quental num duelo de espadas, a quem apodou de cobarde por ter insultado o cego e velhinho António Feliciano de Castilho. Ramalho ficou fisicamente ferido no duelo travado, em 6 de fevereiro de 1866, no Jardim de Arca d’Água. No ano seguinte, em 1867, visita a Exposição Universal em Paris, de que resulta o livro Em Paris, primeiro de uma série de livros de viagens. Insatisfeito com a sua situação no Porto, muda-se para Lisboa com a família, obtendo uma vaga para oficial da Academia das Ciências de Lisboa. Reencontra em Lisboa o seu ex-aluno Eça de Queirós e com ele escreve um “romance execrável” (classificação dos autores no prefácio de 1884): O Mistério da Estrada de Sintra (1870), que marca o aparecimento do romance policial em Portugal. No mesmo ano, Ramalho Ortigão publica ainda Histórias cor-de-rosa e inicia a publicação de Correio de Hoje (1870-71). Em parceria com Eça de Queirós, surgem em 1871 os primeiros folhetos de As Farpas, de que vem a resultar a compilação em dois volumes sob o título Uma Campanha Alegre. Em finais de 1872, o seu amigo Eça de Queirós parte para Havana exercer o seu primeiro cargo consular no estrangeiro, continuando Ramalho Ortigão a redigir sozinho As Farpas. Entretanto, Ramalho Ortigão tornara-se uma das principais figuras da chamada Geração de 70. Vai acontecer com ele o que aconteceu com quase todos os membros dessa geração. Numa primeira fase, pretendiam aproximar Portugal das sociedades modernas europeias, cosmopolitas e anticlericais. Desiludidos com as luzes europeias do progresso material, porém, numa segunda fase voltaram-se para as raízes de Portugal e para o programa de um “reaportuguesamento de Portugal”. É dessa segunda fase a constituição do grupo “Os Vencidos da Vida”, do qual fizeram parte, além de Ramalho Ortigão, o Conde de Sabugosa, o Conde de Ficalho, o Marquês de Soveral, o Conde de Arnoso, Antero de Quental, Oliveira Martins, Guerra Junqueiro, Carlos Lobo de Ávila, Carlos de Lima Mayer e António Cândido. À intelectualidade proeminente da época juntava-se agora a nobreza, num último esforço para restaurar o prestígio da Monarquia, tendo o Rei D. Carlos I sido, significativamente, eleito por unanimidade “confrade suplente do grupo”. Na sequência do assassínio do Rei, em 1908, escreve D. Carlos o Martirizado. Com a implantação da República, em 1910, pede imediatamente a Teófilo Braga a demissão do cargo de bibliotecário da Real Biblioteca da Ajuda, escrevendo-lhe que se recusava a aderir à República “engrossando assim o abjecto número de percevejos que de um buraco estou vendo nojosamente cobrir o leito da governação”. Saiu em seguida para um exílio voluntário em Paris, onde vai começar a escrever as Últimas Farpas (1911-1914) contra o regime republicano. O conjunto de As Farpas, mais tarde reunidas em quinze volumes, a que há que acrescentar os dois volumes das Farpas Esquecidas, e o referido volume das Últimas Farpas, foi a obra que mais o notabilizou por estar escrita num português muito rico, com intuitos pedagógicos, sempre muito crítico e revelando fina capacidade de observação. Eça de Queirós escreveu que Ramalho Ortigão, em As Farpas, “estudou e pintou o seu país na alma e no corpo”. Regressa a Portugal em 1912 e, em 1914 dirige a célebre Carta de um velho a um novo, a João do Amaral, onde saúda o lançamento do movimento de ideias políticas denominado Integralismo Lusitano: “A orientação mental da mocidade contemporânea comparada à orientação dos rapazes do meu tempo estabelece entre as nossas respectivas cerebrações uma diferença de nível que desloca o eixo do respeito na sociedade em que vivemos obrigando a elite dos velhos a inclinar-se rendidamente à elite dos novos”. Vítima de cancro, recolheu-se na casa de saúde do Dr. Henrique de Barros, na então Praça do Rio de Janeiro, em Lisboa, vindo a falecer em 27 de setembro de 1915, na sua casa da Calçada dos Caetanos, na Freguesia da Lapa. Foi Comendador da Ordem Militar de Cristo e Comendador da Imperial Ordem da Rosa do Brasil. Além de bibliotecário na Real Biblioteca da Ajuda, foi Secretário e Oficial da Academia Nacional de Ciências, Vogal do Conselho dos Monumentos Nacionais, Membro da Sociedade Portuguesa de Geografia, da Academia das Belas Artes de Lisboa, do Grémio Literário, do Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, e da Sociedade de Concertos Clássicos do Rio de Janeiro. Em Espanha, foi-lhe atribuída a Grã-Cruz da Ordem de Isabel a Católica e foi membro da Academia de História de Madrid, da Sociedade Geográfica de Madrid, da Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, da Unión Ibero americana e da Real Academia Sevillana de Buenas Letras.Foram impressas duas notas de 50$00 Chapa 6 e 6A de Portugal com a sua imagem.

Duarte Ramalho Ortigão (Porto, Santo Ildefonso, Casa de Germalde, 24 de outubro de 1836 — Lisboa, Mercês, 27 de setembro de 1915) foi um escritor português. José Duarte Ramalho Ortigão nasceu no Porto, na Casa de Germalde, freguesia de Santo Ildefonso. Era o mais velho de nove irmãos, filhos do primeiro-tenente de artilharia Joaquim da Costa Ramalho Ortigão e de sua mulher D. Antónia Alves Duarte Silva. Viveu a sua infância numa quinta do Porto com a avó materna, com a educação a cargo de um tio-avô e padrinho Frei José do Sacramento. Em Coimbra, frequentou brevemente o curso de Direito. Ensinou francês e dirigiu o Colégio da Lapa no Porto, do qual seu pai havia sido diretor. Iniciou-se no jornalismo colaborando no Jornal do Porto e no jornal de cariz monárquico O Correio: Semanário Monárquico(1912-1913). Também foi colaborador em diversas publicações periódicas, em alguns casos postumamente, entre as quais se destaca: Acção realista (1924-1926); O António Maria(1879-1885;1891-1898); Branco e Negro (1896-1898); Brasil-Portugal (1899-1914); Contemporânea (1915-1926); A Esperança(1865-1866; Galeria republicana (1882-1883); Gazeta Literária do Porto (1868), Ideia Nacional (1915), A Imprensa(1885-1891); O Occidente (1878-1915); Renascença (1878-1879?); Revista de Estudos Livres (1883-1886), A semana de Lisboa (1893-1895); A Arte Portuguesa (1895); Tiro e Sport (1904-1913); Serões (1901-1911); O Thalassa: semanario humoristico e de caricaturas (1913-1915). Em 24 de outubro de 1859 casou com D. Emília Isaura Vilaça de Araújo Vieira, de quem veio a ter três filhos: Vasco, Berta e Maria Feliciana. Ainda no Porto, envolveu-se na Questão Coimbrã com o folheto “Literatura de hoje”, acabando por enfrentar Antero de Quental num duelo de espadas, a quem apodou de cobarde por ter insultado o cego e velhinho António Feliciano de Castilho. Ramalho ficou fisicamente ferido no duelo travado, em 6 de fevereiro de 1866, no Jardim de Arca d’Água. No ano seguinte, em 1867, visita a Exposição Universal em Paris, de que resulta o livro Em Paris, primeiro de uma série de livros de viagens. Insatisfeito com a sua situação no Porto, muda-se para Lisboa com a família, obtendo uma vaga para oficial da Academia das Ciências de Lisboa. Reencontra em Lisboa o seu ex-aluno Eça de Queirós e com ele escreve um “romance execrável” (classificação dos autores no prefácio de 1884): O Mistério da Estrada de Sintra (1870), que marca o aparecimento do romance policial em Portugal. No mesmo ano, Ramalho Ortigão publica ainda Histórias cor-de-rosa e inicia a publicação de Correio de Hoje (1870-71). Em parceria com Eça de Queirós, surgem em 1871 os primeiros folhetos de As Farpas, de que vem a resultar a compilação em dois volumes sob o título Uma Campanha Alegre. Em finais de 1872, o seu amigo Eça de Queirós parte para Havana exercer o seu primeiro cargo consular no estrangeiro, continuando Ramalho Ortigão a redigir sozinho As Farpas. Entretanto, Ramalho Ortigão tornara-se uma das principais figuras da chamada Geração de 70. Vai acontecer com ele o que aconteceu com quase todos os membros dessa geração. Numa primeira fase, pretendiam aproximar Portugal das sociedades modernas europeias, cosmopolitas e anticlericais. Desiludidos com as luzes europeias do progresso material, porém, numa segunda fase voltaram-se para as raízes de Portugal e para o programa de um “reaportuguesamento de Portugal”. É dessa segunda fase a constituição do grupo “Os Vencidos da Vida”, do qual fizeram parte, além de Ramalho Ortigão, o Conde de Sabugosa, o Conde de Ficalho, o Marquês de Soveral, o Conde de Arnoso, Antero de Quental, Oliveira Martins, Guerra Junqueiro, Carlos Lobo de Ávila, Carlos de Lima Mayer e António Cândido. À intelectualidade proeminente da época juntava-se agora a nobreza, num último esforço para restaurar o prestígio da Monarquia, tendo o Rei D. Carlos I sido, significativamente, eleito por unanimidade “confrade suplente do grupo”. Na sequência do assassínio do Rei, em 1908, escreve D. Carlos o Martirizado. Com a implantação da República, em 1910, pede imediatamente a Teófilo Braga a demissão do cargo de bibliotecário da Real Biblioteca da Ajuda, escrevendo-lhe que se recusava a aderir à República “engrossando assim o abjecto número de percevejos que de um buraco estou vendo nojosamente cobrir o leito da governação”. Saiu em seguida para um exílio voluntário em Paris, onde vai começar a escrever as Últimas Farpas (1911-1914) contra o regime republicano. O conjunto de As Farpas, mais tarde reunidas em quinze volumes, a que há que acrescentar os dois volumes das Farpas Esquecidas, e o referido volume das Últimas Farpas, foi a obra que mais o notabilizou por estar escrita num português muito rico, com intuitos pedagógicos, sempre muito crítico e revelando fina capacidade de observação. Eça de Queirós escreveu que Ramalho Ortigão, em As Farpas, “estudou e pintou o seu país na alma e no corpo”. Regressa a Portugal em 1912 e, em 1914 dirige a célebre Carta de um velho a um novo, a João do Amaral, onde saúda o lançamento do movimento de ideias políticas denominado Integralismo Lusitano: “A orientação mental da mocidade contemporânea comparada à orientação dos rapazes do meu tempo estabelece entre as nossas respectivas cerebrações uma diferença de nível que desloca o eixo do respeito na sociedade em que vivemos obrigando a elite dos velhos a inclinar-se rendidamente à elite dos novos”. Vítima de cancro, recolheu-se na casa de saúde do Dr. Henrique de Barros, na então Praça do Rio de Janeiro, em Lisboa, vindo a falecer em 27 de setembro de 1915, na sua casa da Calçada dos Caetanos, na Freguesia da Lapa. Foi Comendador da Ordem Militar de Cristo e Comendador da Imperial Ordem da Rosa do Brasil. Além de bibliotecário na Real Biblioteca da Ajuda, foi Secretário e Oficial da Academia Nacional de Ciências, Vogal do Conselho dos Monumentos Nacionais, Membro da Sociedade Portuguesa de Geografia, da Academia das Belas Artes de Lisboa, do Grémio Literário, do Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, e da Sociedade de Concertos Clássicos do Rio de Janeiro. Em Espanha, foi-lhe atribuída a Grã-Cruz da Ordem de Isabel a Católica e foi membro da Academia de História de Madrid, da Sociedade Geográfica de Madrid, da Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, da Unión Ibero americana e da Real Academia Sevillana de Buenas Letras.Foram impressas duas notas de 50$00 Chapa 6 e 6A de Portugal com a sua imagem.

This entry was posted in Alentejo Algarve Arte Antiga Aveiro Beiras Biografia Braga Brasil Camiliana Camoniana Correio/CTT Descobrimentos Douro Etnografia Évora Geografia Portuguesa História Contemporânea História da Arte História de Literatura História de Portugal Lisboa Literatura Minho Monarquia Monografias Poesia Porto Republica Rios e Afluentes Sintra Sonetos Termalismo Trás-os-Montes

This entry was posted in Alentejo Algarve Arte Antiga Aveiro Beiras Biografia Braga Brasil Camiliana Camoniana Correio/CTT Descobrimentos Douro Etnografia Évora Geografia Portuguesa História Contemporânea História da Arte História de Literatura História de Portugal Lisboa Literatura Minho Monarquia Monografias Poesia Porto Republica Rios e Afluentes Sintra Sonetos Termalismo Trás-os-Montes  and tagged Alentejo Algarve Arte Antiga Aveiro Beiras Biografia Braga Brasil Camiliana Camoniana Correio/CTT Descobrimentos Douro Etnografia Évora Geografia Portuguesa História Contemporânea História da Arte História de Literatura História de Portugal Lisboa Literatura Minho Monarquia Monografias Poesia Porto Republica Rios e Afluentes Sintra Sonetos Termalismo Trás-os-Montes

and tagged Alentejo Algarve Arte Antiga Aveiro Beiras Biografia Braga Brasil Camiliana Camoniana Correio/CTT Descobrimentos Douro Etnografia Évora Geografia Portuguesa História Contemporânea História da Arte História de Literatura História de Portugal Lisboa Literatura Minho Monarquia Monografias Poesia Porto Republica Rios e Afluentes Sintra Sonetos Termalismo Trás-os-Montes

Luis Amorim de Sousa, Eduardo Lourenço, António Ramos Rosa & John McEwen – Alberto Lacerda)o Mundo de Um Poeta) – Fundação Calouste Gulbenkian – Lisboa – 1987.Desc.(67)pág.B.Ilust

Carlos Alberto Portugal Correia de Lacerda (Ilha de Moçambique, 20 de setembro de 1928 — Londres, 26 de agosto de 2007) foi um poeta, professor ocasional de literatura, crítico de arte e coleccionador português Nascido na Ilha de Moçambique, Alberto de Lacerda veio para Lisboa em 1946. Em 1951 fixou-se em Londres trabalhando como locutor e jornalistada BBC, efectuado um notável trabalho de divulgação de poetas como Camões, Pessoa e Sena. Nos anos seguintes viajou pela Europa e esteve no Brasil em 1959 e 1960. A partir de 1967 começa a leccionar na Universidade do Texas em Austin, do Texas, EUA, onde se manteve durante cinco anos, fazendo uma breve passagem pela Universidade de Columbia, de Nova Iorque, até se fixar, em 1972, como professor de poética, na Universidade de Boston, Massachusetts. Estreou-se em Portugal com uma série de poemas publicados na revista Portucale. Foi um dos fundadores da revista de poesia Távola Redonda, juntamente com Ruy Cinatti, António Manuel Couto Viana e David Mourão-Ferreira. Os seus poemas foram traduzidos para o inglês, castelhano, alemão e holandês, entre várias outras línguas. É descrito como possuindo uma linguagem pouco adjectivada mas rica em imagística, reveladora de um mundo misterioso oculto na vulgaridade das coisas.[1]Alberto de Lacerda é também autor de colagens, tendo chegado a expor, nos anos 80, na Sociedade Nacional de Belas Artes, de Lisboa. Faleceu em Londres a 26 de Agosto de 2007. Apesar do número relativamente pequeno de obras publicadas, Lacerda deixou um vasto espólio e de grande importância, composto, nomeadamente, por correspondência com grandes figuras da cultura, estrangeiras e portuguesas, tais como Maria Helena Vieira da Silva e o marido Árpád Szenes ou ainda Paula Rego.

This entry was posted in Arte Contemporânea Biografia História da Arte

This entry was posted in Arte Contemporânea Biografia História da Arte  and tagged Arte Contemporânea Biografia História da Arte

and tagged Arte Contemporânea Biografia História da Arte