Arnaldo Madureira – Salazar – Anos de Tensão (A guerra de Espanha, a repressão e a Concentração de Poderes) – Clube do Autor – Lisboa – 2017.Desc.(385)Pág.Br.

Ateneulivros

AteneulivrosCompra e Venda de Livros, Manuscritos

Arnaldo Madureira – Salazar – Anos de Tensão (A guerra de Espanha, a repressão e a Concentração de Poderes) – Clube do Autor – Lisboa – 2017.Desc.(385)Pág.Br.

Joaquim Silva Pinto – Política do Trabalho Factor de Desenvolvimento – Edição da Junta da Acção Social – Lisboa – 1972.Desc.(604)Pág.Br.”Autografado”

Dias da Silva Pinto (Lisboa, 6 de julho de 1935 — Lisboa, 8 de maio de 2022) foi um alto funcionário, empresário e político, ministro do último governo do Estado Novo, mas após a revolução de 25 de abril de 1974 foi deputado à Assembleia da República eleito nas listas do Partido Socialista pelo círculo eleitoral de Faro. Também se notabilizou como memorialista Licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa em 1958, iniciando funções em 1959 na delegação do Instituto Nacional do Trabalho e Previdência (INTP) em Leiria. Católico e dirigenteJuventude Universitária Católica, integrou o governo de Marcello Caetano dos 33 aos 39 anos, numa preocupação renovadora. Foi próximo de Melo e Castro e Pinto Leite e da Ala Liberal. Em 1975, passou a viver em Madrid, começando como empregado e evoluindo com sucesso nos meios empresarial e associativo. Regressado a Portugal em 1981, colaborou em grandes empresas, que apoiou na área da internacionalização. Como dirigente associativo, dentro e fora das nossas fronteiras, participou também em realizações dedicadas às problemáticas das PME e indústrias criativas. Docente universitário, especializou-se em organização empresarial. Após intervir no MASP, voltou à política activa durante cinco anos, sendo deputado à Assembleia da República e líder de bancada na Câmara Municipal de Oeiras. Veio a afastar-se do PS em oposição frontal a José Sócrates. Prossegue a sua actividade empresarial como administrador nas áreas financeira e comercial.

Dias da Silva Pinto (Lisboa, 6 de julho de 1935 — Lisboa, 8 de maio de 2022) foi um alto funcionário, empresário e político, ministro do último governo do Estado Novo, mas após a revolução de 25 de abril de 1974 foi deputado à Assembleia da República eleito nas listas do Partido Socialista pelo círculo eleitoral de Faro. Também se notabilizou como memorialista Licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa em 1958, iniciando funções em 1959 na delegação do Instituto Nacional do Trabalho e Previdência (INTP) em Leiria. Católico e dirigenteJuventude Universitária Católica, integrou o governo de Marcello Caetano dos 33 aos 39 anos, numa preocupação renovadora. Foi próximo de Melo e Castro e Pinto Leite e da Ala Liberal. Em 1975, passou a viver em Madrid, começando como empregado e evoluindo com sucesso nos meios empresarial e associativo. Regressado a Portugal em 1981, colaborou em grandes empresas, que apoiou na área da internacionalização. Como dirigente associativo, dentro e fora das nossas fronteiras, participou também em realizações dedicadas às problemáticas das PME e indústrias criativas. Docente universitário, especializou-se em organização empresarial. Após intervir no MASP, voltou à política activa durante cinco anos, sendo deputado à Assembleia da República e líder de bancada na Câmara Municipal de Oeiras. Veio a afastar-se do PS em oposição frontal a José Sócrates. Prossegue a sua actividade empresarial como administrador nas áreas financeira e comercial.

and tagged Açores Alentejo Algarve Aveiro Beiras Braga Coimbra Direito Douro Economia Estado Novo Évora Guimarães História Contemporânea Lisboa Madeira Minho Politica Porto Santarem Setubal Sintra Trás-os-Montes

and tagged Açores Alentejo Algarve Aveiro Beiras Braga Coimbra Direito Douro Economia Estado Novo Évora Guimarães História Contemporânea Lisboa Madeira Minho Politica Porto Santarem Setubal Sintra Trás-os-Montes

Américo Thomaz – Segundo Ano na Chefia da Nação – Oficinas Gráficas de Orbis – Edições, LDA – Lisboa – 1963:Desc.(198)Pág.Br.Ilust

Fernando Rosas – As Primeiras Eleições Legislativas Sob o Estado Novo (As Legislativas de 16 de Dezembro de 1934) – Edições”O Jornal” – Lisboa – 1985.Desc.(134)Pág.Br.Ilust.

J.Ploncard D’Assac (Tradução de Manuel Maria Múrias) – Salazar – A Vida e a Obra – Editorial Verbo – Lisboa – 1989.Desc.(294)Pág + (24)Fotogravuras.Br.Ilust.

José António Barreiros – Traição a Salazar (Espionagem em Lisboa Durante a II Guerra Mundial) – Edição Presselivre, Imprensa Livre, SA – Lisboa – 2011,Desc.(143)Pág.Br.Ilust

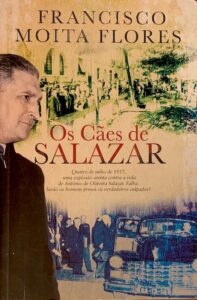

Francisco Moita Flores – Os Cães de Salazar(Quatro de Julho de 1937 Uma Explosão Atenta Contra a Vida de António de Oliveira Salazar.Falha.Serão os Homens Presos os Verdadeiros Culpados?) – Casa das Letras – Alfragide – 2020.Desc.(294)Pág.Br

António Ferro – Salazar – O Homem e a Sua Obra – Editora Progredir – São Paulo – 1933.Desc.(XLI) + (228)Pág.Br.Ilust

António Trabulo – O Diário de Salazar (Prefácio de Fernando Dacosta) – Parceria António Maria Pereira – Lisboa – 2004.Desc.(241)Pág.Br.Ilust

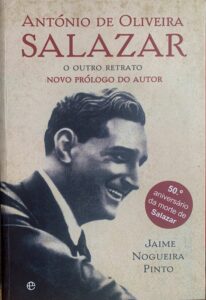

Jaime Nogueira Pinto – António Oliveira Salazar(O Outro Retrato) – Novo Prólogo do Autor – Editora – A Esfera dos Livros – Lisboa – 2020.Desc.(259)Pág + (32)Fotogravuras.Br.Ilust

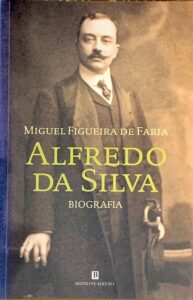

Miguel Figueira de Faria (Colaboradores) Carolina Peralda Trewinnard,Paulo Jorge Fernandes, Cristina Dias & Patrícia Rodrigues – Alfredo da Silva (Biografia) (1871-1942) – Bertrand Editora – Lisboa – 2004.Desc.(338) + (28) fotogravuras. Br.Ilust

and tagged 1.ª Guerra Mundial Biografia Economia Estado Novo Guerra de 1914 História Contemporânea História de Portugal II Guerra Mundial industria Lisboa Marinha Mercante Monografias Portos Maritimos Salazar Setubal Sintra

and tagged 1.ª Guerra Mundial Biografia Economia Estado Novo Guerra de 1914 História Contemporânea História de Portugal II Guerra Mundial industria Lisboa Marinha Mercante Monografias Portos Maritimos Salazar Setubal Sintra

Manuel Catarino – Salazar a Doença e a Morte – Cofina Media Books – Lisboa – 2020.Desc.(191) + (8) Fotogravuras.Br.Ilust

Luiz Teixeira – Profil de Salazar (Éléments Pour L’Histoire de Sa Vie et de Son Époque) – Edotions SPN – Lisbonne – 1940.Desc.(112)Page.Br

Marcello Caetano – Marcello Caetano Minhas Memórias de Salazar – Verbo – Editorial Lisboa – 1977.Desc.(597)Pág.Br

Luis Maria da Câmara Pina (General) – Relances de História – Oficinas Gráficas da Secção de Publicações do Estado Maior do Exercito – Lisboa – 1969/MCMLXIX. Desc.(202)Pág + (4) Fotogravuras.Br.Ilust

and tagged África Angola Cabo Verde Estado Novo Guiné História Contemporânea História de Portugal História de Ultramar II Guerra Mundial Lisboa Militar Moçambique Salazar

and tagged África Angola Cabo Verde Estado Novo Guiné História Contemporânea História de Portugal História de Ultramar II Guerra Mundial Lisboa Militar Moçambique Salazar

A.H. De Oliveira Marques – A Maçonaria Portuguesa e o Estado Novo – Publicações D. Quixote – Lisboa – 1975.Desc.(336)Pág.Br

José Freire Antunes – Nixon e Caetano – Promessas e Abandono – Difusão Cultural – Lisboa – 1992.Desc.(428)pág.Br.Ilust

Cunha Leal & David Mourão Ferreira(Preâmbulo) – Textos Antológicos de Cunha Leal – Edições Cosmos – Lisboa – 1991.Desc.(292)pág.Br.

José Pinto da Cunha Leal (Penamacor, Pedrógão de São Pedro, 22 de Agosto de 1888 — Lisboa, 26 de Abril de 1970), conhecido como Francisco Cunha Leal ou apenas Cunha Leal, foi um militar, publicista e político português que, entre outras funções, foi deputado, presidente do Ministério (primeiro-ministro) de um dos governos da Primeira República Portuguesa, ministro das Finanças e reitor da Universidade de Coimbra. Membro do Partido Republicano Nacionalista, fundou a União Liberal Republicana em 1923. Apesar de ter apoiado o golpe de 28 de Maio de 1926 incompatibilizou-se com Oliveira Salazar, transformando-se num dos mais notáveis opositores da primeira fase do regime do Estado Novo e um dos primeiros proponentes de uma solução política de autodeterminação para o Império Colonial Português. Destacou-se pela sua defesa de uma solução política de progressiva autonomia para as colónias, programa que expôs em obras como O Colonialismo dos Anticolonialistase A Gadanha da Morte. Também se destacou como publicista, dirigindo os periódicos O Século, A Noite e a revista Vida Contemporânea. Para além de colaborar em múltiplos jornais, foi autor de obras sobre Angola, a Primeira República e de carácter memorialista. Encontra-se colaboração da sua autoria na Gazeta das colónias Francisco Pinto da Cunha Leal foi filho de Maria da Piedade de Carvalho e de José Pinto da Cunha, um pequeno proprietário e funcionário público. Conclui o ensino primário no concelho do Fundão e iniciou os estudos liceais em Castelo Branco, concluindo-os em Lisboa. Entre 1905 e 1908 frequentou a Escola Politécnica de Lisboa, ingressando seguidamente na Escola do Exército, onde em 1912 concluiu os cursos de engenheiro militar e de engenheiro civil e de minas. Iniciou a carreira de oficial do Exército Português na especialidade de engenharia, no decorrer da qual foi sucessivamente colocado no Serviço de Torpedeiros (1912 a 1913) e nos Pontoneiros de Tancos (1913 a 1914). Já no posto de tenente de Engenharia Militar, serviu em Angola, tendo sido nomeado chefe-de-brigada na Companhia dos Caminhos-de-Ferro de Angola (1914 a 1915). Foi promovido a capitão em 1917 e nesse posto integrou o Corpo Expedicionário Português enviado para a França durante a Primeira Guerra Mundial. Regressado a Portugal em 1918, em gozo de licença do Corpo Expedicionário Português, foi um dos muitos oficiais que não voltou à frente de batalha, sendo nomeado director-geral dos Transportes Terrestres e ficando adstrito ao Governo, em Lisboa. Iniciou a sua acção política em 1918, durante o sidonismo, filiando-se no Partido Republicano Nacionalista e depois no Partido Centrista Republicano de António Egas Moniz. Apoia Sidónio Pais e ainda em 1918 foi eleito, de acordo com as regras eleitorais definidas pelo novo regime, deputado pelo círculo eleitoral da Covilhã, cargo que ocupou até 1919. Esteve envolvido na Revolta de Santarém de 12 de Janeiro de 1919, contra o governo presidido por Tamagnini Barbosa, então acusado de estar sobre a influência dos monárquicos. Por essa razão foi detido, passando alguns meses na prisão. Com a alteração da situação política, foi reabilitado e, nesse mesmo ano nomeado director-geral de Estatística. A 28 de Junho de 1919 foi feito Cavaleiro da Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nas eleições gerais de 1919 foi eleito deputado pelo círculo eleitoral de Angola, integrando o grupo parlamentar Popular, no qual permaneceu até 1921. Durante aquela legislatura integrou pela primeira vez o Governo, embora de forma efémera, exercendo as funções de ministro das Finanças de 20 a 30 de Novembro de 1920, no executivo presidido por Álvaro de Castro. Apesar da queda do executivo reconstituinte de Álvaro de Castro, manteve-se à frente do Ministério das Finanças entre 30 de Novembro de 1920 e 2 de Março de 1921, integrando o Governo presidido por Liberato Pinto. Esta nomeação surgiu após ter defendido no Parlamento, meses antes, uma política financeira de igual rigor por parte do Estado e dos contribuintes, a quem exigiu os pagamentos devidos. Já como ministro, afirmou que o Estado se encontrava “sem os recursos necessários para comprar o pão-nosso de cada dia”. Durante este período foi também director do jornal “O Popular”. Voltou a ser eleito deputado pelo círculo eleitoral de Angola nas eleições de 1921, integrando então o grupo parlamentar do Partido Liberal Republicano, que ajudou a criar e liderou. Participou na revolta de 19 de Outubro de 1921, na qual foi ferido ao tentar salvar António Granjo, presidente do Ministério derrubado nesse dia. Quando a 16 de Dezembro daquele ano de 1921 foi derrubado o Governo presidido por Carlos Maia Pinto, assumiu as funções de presidente do Ministério, mantendo-se no poder até 6 de Fevereiro de 1922. Durante esse período acumulou a presidência com a pasta de ministro do Interior. O governo era de concentração de vários partidos, num equilíbrio político instável, assumindo como principal missão acabar com a onda revolucionária que assolava o país e provocara a sublevação da “Noite Sangrenta”, em que tinham sido assassinados vários prestigiados políticos republicanos. Tal implicava restaurar a ordem pública através da reposição do controlo político sobre a Guarda Nacional Republicana, mas o Governo, pressionado pela GNR, foi obrigado a procurar refúgio no forte de Caxias e a chamar o Exército para cercar Lisboa. Os maus resultados das eleições gerais de 29 de Janeiro de 1922, ganhas pelo Partido Democrático Republicano, e um pequeno conflito diplomático com o governo britânico levaram à queda do executivo. Nas eleições de 1922 e de 1925 foi eleito pelos círculos eleitorais de Chaves e de Vila Real, respectivamente, desta feita nas listas do Partido Republicano Nacionalista, cuja bancada parlamentar liderou. Neste período voltou a integrar o executivo, exercendo as funções de ministro das Finanças entre 15 de Novembro e 18 de Dezembro de 1923 no executivo presidido por António Ginestal Machado, que ficaria conhecido como o “Governo da Intentona Putchista”. Entretanto fora nomeado director de O Século, passando a defender com crescente veemência a necessidade de uma ditadura que restabelecesse a ordem pública e social em Portugal. A 17 de Dezembro de 1923, véspera da demissão do Governo de Ginestal Machado, ainda em funções ministeriais, discursou na Sociedade de Geografia de Lisboa, afirmando, sem rebuços, que “a ditadura salvadora para Portugal há-de vir, trazida pela força das circunstâncias”. Estas afirmações são reflexo da evolução do seu pensamento, já que a partir de Janeiro de 1922, aquando da sua saída da presidência do executivo, iniciara um percurso político e ideológico que o levou a aderir à direita republicana. Foi nomeado reitor da Universidade de Coimbra em 1924, mas apoiou a Revolta de 18 de Abril de 1925, o Golpe dos Generais, o que levou a 19 de Abril à sua demissão do cargo prisão por um breve período. Após a sua libertação, em Setembro daquele ano, com Tamagnini Barbosa, tornou-se advogado de defesa dos militares implicados na intentona. Reabilitado, foi ainda em 1925 nomeado vice-governador do Banco Nacional Ultramarino, uma sinecura que desempenhou até 1926. Em 1926 foi obrigado a deixar a chefia do Partido Nacionalista e fundou a União Liberal Republicana, partido que liderou e que tinha como objectivo expresso criar condições para a ocorrência de um golpe militar que restabelecesse a ordem republicana. Divergente com as posições que defendia desde 1923, apoiou o golpe de 28 de Maio de 1926, por ele encarado como a única solução de pôr termo à ditadura do Partido Democrático Republicano e restaurar a ordem pública. Em consequência desse apoio, durante os governos da Ditadura Nacional manteve-se no exercício de diversos cargos públicos, entre os quais o de governador do Banco de Angola (1926 e 1927–1930), de delegado de Portugal à Conferência Económica Internacional de Genebra (1927) e de membro do Comité Consultivo da Organização Económica da Sociedade das Nações (1928). Apesar de ter sido, na altura, um dos intelectuais e políticos que estava com o general António Óscar Carmona, ao tempo presidente do Ministério e depois presidente da República, já no 1.º de Dezembro de 1927 lhe foi proibido de proferir um discurso nacionalista que se lhe oponha. Assim como, se no início apoiou a nomeação de António de Oliveira Salazar para a pasta das Finanças, já em 1930 critica publicamente a eternização da ditadura e a sua política financeira. Pois, na qualidade de governador do Banco de Angola (1926 e 1927–1930), considera particularmente danosos os efeitos que da interferência do Governo da República no orçamento e nas finanças das colónias. Aquela oposição resultava de ser defensor da autonomização das colónias, pelo que se opunha às medidas financeiras subjacentes ao Acto Colonial e às políticas financeiras crescentemente restritivas impostas. No decurso da sua segunda nomeação como governador do Banco de Angola, tornou-se num acerbo crítico da política financeira salazarista para as colónias. Essa oposição valeu-lhe a exoneração daquele cargo, seguida da acusação de conspirar contra o Governo, o que o levou a ser preso em Maio de 1930 e deportado para Ponta Delgada, nos Açores. Dali seguiu sob prisão para a ilha da Madeira, de onde, em Novembro de 1930, se conseguiu evadir para Londres, seguindo então para um período de exílio em Espanha. Beneficiando de uma amnistia, regressou a Lisboa em finais de 1932. Tolerado em Lisboa, em 1934 assume o lugar de director da Vida Contemporânea, mas, logo no ano seguinte, em 1935, foi detido e novamente deportado. No exílio foi uma das mais respeitadas vozes da oposição ao Estado Novo. Foi candidato oposicionista em diversos sufrágios e manteve sempre uma postura de grande combatividade contra o regime ditatorial que ajudara a instalar. Nas eleições de 18 de Novembro de 1945, para Assembleia Nacional, foi candidato independente pelo círculo eleitoral de Angola nas listas do Movimento de Unidade Democrática (MUD). Dois dias antes do escrutínio atacou violentamente Salazar, de quem disse que “não quer nem sabe trabalhar senão quando nas ruas reina um pávido silêncio e ninguém discute os frutos do seu labor”. Foi novamente candidato oposicionista nas eleições para a Assembleia Nacional de 1949, também pelo círculo de Angola. Em 1950 participou no Directório Democrato-Social, ao lado de António Sérgio, Jaime Cortesão e Mário de Azevedo Gomes. Nas eleições presidenciais de 1951, com Henrique Galvão, apoiou a candidatura de Manuel Carlos Quintão Meireles. Nas eleições presidenciais de 1958 houve a possibilidade de ser candidato da Oposição, com um alargado apoio, nomeadamente do PCP, que em Abril chegou a publicar no “Avante!” um apelo nesse sentido; contudo, tendo Cunha Leal sido afectado por doença que impossibilitava a sua candidatura, o PCP optou por o substituir por Arlindo Vicente, que mais tarde desistiria a favor de Humberto Delgado, na sequência do “Pacto de Almada (Pacto este que o regime crismaria depreciativamente como “Pacto de Cacilhas”).

Baltazar Rebello de Sousa – Chama da Mocidade – Editora pelo Serviço de Publicações da M.P – Lisboa – 1958.Desc.(XV) + (264)Pág.Br.(Capa José Amaro Junior)

Baltazar Leite Rebelo de Sousa – (Lisboa, Santos-o-Velho, 16 de Abril de 1921 – Lisboa, 1 de Dezembro de 2002) foi um médico, professor e político português do Estado Novo, figura de relevo da ditadura. Pai do atual Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.Era filho único de António Joaquim Rebelo de Sousa (Cabeceiras de Basto, Pedraça, Paço de Vides, 8 de Abril de 1860 – 7 de Agosto de 1927), proprietário, e de sua segunda mulher Joaquina Leite da Silva (Celorico de Basto, Gandarela, São Clemente, 1896? – 16 de Abril de 1975). Licenciado em Medicina e diplomado nos cursos de Medicina Tropical e Medicina Sanitária, foi sub-inspector médico dos Serviços Médico-Sociais e da Federação das Caixas de Previdência. Enquanto estudante Baltazar Rebelo de Sousa foi um ativo dirigente da Mocidade Portuguesa — comandante do Centro Universitário de Lisboa, seria depois chefe dos serviços culturais e diretor dos serviços de intercâmbio com o estrangeiro, vindo a ocupar interinamente o cargo de Comissário Nacional, enquanto Subsecretário de Estado da Educação Nacional, de 1955 a 1961, sendo chefe do governo António de Oliveira Salazar. Foi secretário-geral dos Escoteiros de Portugal. Foi secretário do gabinete do Ministro das Colónias Marcelo Caetano. Em 1953 Baltazar Rebelo de Sousa foi eleito deputado à Assembleia Nacional, pelo círculo eleitoral de Évora e, em 1957, foi eleito pelo círculo de Braga. A 19 de Março de 1959 foi feito Grande-Oficial da Ordem Militar de Cristo e a 3 de Janeiro de 1961 Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique. A 16 de Fevereiro de 1967 foi elevado a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique e a 15 de Julho de 1967 foi feito Grande-Oficial da Ordem da Instrução Pública. Quando Marcello Caetano chega a presidente do Conselho, Baltazar Rebelo de Sousa é nomeado governador-geral de Moçambique (então província ultramarina de Portugal), logo em 1968, sucedendo a José Augusto da Costa Almeida. Foi substituído nesse cargo no ano de 1970, por Eduardo de Arantes e Oliveira. De regresso à então metrópole, Lisboa, desempenhou funções de ministro-delegado do Presidente do Conselho para a Emigração e ocupou, sucessivamente, os cargos de Ministro da Saúde e Assistência, das Corporações e Previdência Social e, em 1973, a do Ultramar, até 1974. A 22 de Maio de 1971 foi elevado a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo. Na sequência da revolução do 25 de Abril, tal como outros ministros e governantes da ditadura do Estado Novo, refugiou-se no Brasil onde viveu. Foi administrador de empresas no estado de São Paulo, leccionou em diversas universidades e pertenceu a várias associações culturais Luso-Brasileiras, tendo sido feito Grã-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul.

Fernando Medeiros – A Sociedade e a Economia Portuguesas nas Origens do Salazarismo – A Rega do Jogo Edições – Lisboa – 1978.Desc.(413)Br