Rui G. Feijó, Herminio Martins & João de Pina Cabral – A Morte no Portugal Contemporâneo”Aproximações Sociológicas Literárias e Históricas” – Editorial Quarto – Lisboa – 1985.Desc.(215)Pág.Br:ilust

Ateneulivros

AteneulivrosCompra e Venda de Livros, Manuscritos

Rui G. Feijó, Herminio Martins & João de Pina Cabral – A Morte no Portugal Contemporâneo”Aproximações Sociológicas Literárias e Históricas” – Editorial Quarto – Lisboa – 1985.Desc.(215)Pág.Br:ilust

Isabel Allegro de Magalhães(Coordenação) – Mulher das Cidades Futuras – Maria de Lourdes Pintasilgo – Livros Horizonte – Lisboa – 2000.Desc.(286)Pág.Br.

Luis Maria da Câmara Pina (General) – Relances de História – Oficinas Gráficas da Secção de Publicações do Estado Maior do Exercito – Lisboa – 1969/MCMLXIX. Desc.(202)Pág + (4) Fotogravuras.Br.Ilust

A.H. De Oliveira Marques – A Maçonaria Portuguesa e o Estado Novo – Publicações D. Quixote – Lisboa – 1975.Desc.(336)Pág.Br

José Freire Antunes – Nixon e Caetano – Promessas e Abandono – Difusão Cultural – Lisboa – 1992.Desc.(428)pág.Br.Ilust

Cunha Leal & David Mourão Ferreira(Preâmbulo) – Textos Antológicos de Cunha Leal – Edições Cosmos – Lisboa – 1991.Desc.(292)pág.Br.

José Pinto da Cunha Leal (Penamacor, Pedrógão de São Pedro, 22 de Agosto de 1888 — Lisboa, 26 de Abril de 1970), conhecido como Francisco Cunha Leal ou apenas Cunha Leal, foi um militar, publicista e político português que, entre outras funções, foi deputado, presidente do Ministério (primeiro-ministro) de um dos governos da Primeira República Portuguesa, ministro das Finanças e reitor da Universidade de Coimbra. Membro do Partido Republicano Nacionalista, fundou a União Liberal Republicana em 1923. Apesar de ter apoiado o golpe de 28 de Maio de 1926 incompatibilizou-se com Oliveira Salazar, transformando-se num dos mais notáveis opositores da primeira fase do regime do Estado Novo e um dos primeiros proponentes de uma solução política de autodeterminação para o Império Colonial Português. Destacou-se pela sua defesa de uma solução política de progressiva autonomia para as colónias, programa que expôs em obras como O Colonialismo dos Anticolonialistase A Gadanha da Morte. Também se destacou como publicista, dirigindo os periódicos O Século, A Noite e a revista Vida Contemporânea. Para além de colaborar em múltiplos jornais, foi autor de obras sobre Angola, a Primeira República e de carácter memorialista. Encontra-se colaboração da sua autoria na Gazeta das colónias Francisco Pinto da Cunha Leal foi filho de Maria da Piedade de Carvalho e de José Pinto da Cunha, um pequeno proprietário e funcionário público. Conclui o ensino primário no concelho do Fundão e iniciou os estudos liceais em Castelo Branco, concluindo-os em Lisboa. Entre 1905 e 1908 frequentou a Escola Politécnica de Lisboa, ingressando seguidamente na Escola do Exército, onde em 1912 concluiu os cursos de engenheiro militar e de engenheiro civil e de minas. Iniciou a carreira de oficial do Exército Português na especialidade de engenharia, no decorrer da qual foi sucessivamente colocado no Serviço de Torpedeiros (1912 a 1913) e nos Pontoneiros de Tancos (1913 a 1914). Já no posto de tenente de Engenharia Militar, serviu em Angola, tendo sido nomeado chefe-de-brigada na Companhia dos Caminhos-de-Ferro de Angola (1914 a 1915). Foi promovido a capitão em 1917 e nesse posto integrou o Corpo Expedicionário Português enviado para a França durante a Primeira Guerra Mundial. Regressado a Portugal em 1918, em gozo de licença do Corpo Expedicionário Português, foi um dos muitos oficiais que não voltou à frente de batalha, sendo nomeado director-geral dos Transportes Terrestres e ficando adstrito ao Governo, em Lisboa. Iniciou a sua acção política em 1918, durante o sidonismo, filiando-se no Partido Republicano Nacionalista e depois no Partido Centrista Republicano de António Egas Moniz. Apoia Sidónio Pais e ainda em 1918 foi eleito, de acordo com as regras eleitorais definidas pelo novo regime, deputado pelo círculo eleitoral da Covilhã, cargo que ocupou até 1919. Esteve envolvido na Revolta de Santarém de 12 de Janeiro de 1919, contra o governo presidido por Tamagnini Barbosa, então acusado de estar sobre a influência dos monárquicos. Por essa razão foi detido, passando alguns meses na prisão. Com a alteração da situação política, foi reabilitado e, nesse mesmo ano nomeado director-geral de Estatística. A 28 de Junho de 1919 foi feito Cavaleiro da Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nas eleições gerais de 1919 foi eleito deputado pelo círculo eleitoral de Angola, integrando o grupo parlamentar Popular, no qual permaneceu até 1921. Durante aquela legislatura integrou pela primeira vez o Governo, embora de forma efémera, exercendo as funções de ministro das Finanças de 20 a 30 de Novembro de 1920, no executivo presidido por Álvaro de Castro. Apesar da queda do executivo reconstituinte de Álvaro de Castro, manteve-se à frente do Ministério das Finanças entre 30 de Novembro de 1920 e 2 de Março de 1921, integrando o Governo presidido por Liberato Pinto. Esta nomeação surgiu após ter defendido no Parlamento, meses antes, uma política financeira de igual rigor por parte do Estado e dos contribuintes, a quem exigiu os pagamentos devidos. Já como ministro, afirmou que o Estado se encontrava “sem os recursos necessários para comprar o pão-nosso de cada dia”. Durante este período foi também director do jornal “O Popular”. Voltou a ser eleito deputado pelo círculo eleitoral de Angola nas eleições de 1921, integrando então o grupo parlamentar do Partido Liberal Republicano, que ajudou a criar e liderou. Participou na revolta de 19 de Outubro de 1921, na qual foi ferido ao tentar salvar António Granjo, presidente do Ministério derrubado nesse dia. Quando a 16 de Dezembro daquele ano de 1921 foi derrubado o Governo presidido por Carlos Maia Pinto, assumiu as funções de presidente do Ministério, mantendo-se no poder até 6 de Fevereiro de 1922. Durante esse período acumulou a presidência com a pasta de ministro do Interior. O governo era de concentração de vários partidos, num equilíbrio político instável, assumindo como principal missão acabar com a onda revolucionária que assolava o país e provocara a sublevação da “Noite Sangrenta”, em que tinham sido assassinados vários prestigiados políticos republicanos. Tal implicava restaurar a ordem pública através da reposição do controlo político sobre a Guarda Nacional Republicana, mas o Governo, pressionado pela GNR, foi obrigado a procurar refúgio no forte de Caxias e a chamar o Exército para cercar Lisboa. Os maus resultados das eleições gerais de 29 de Janeiro de 1922, ganhas pelo Partido Democrático Republicano, e um pequeno conflito diplomático com o governo britânico levaram à queda do executivo. Nas eleições de 1922 e de 1925 foi eleito pelos círculos eleitorais de Chaves e de Vila Real, respectivamente, desta feita nas listas do Partido Republicano Nacionalista, cuja bancada parlamentar liderou. Neste período voltou a integrar o executivo, exercendo as funções de ministro das Finanças entre 15 de Novembro e 18 de Dezembro de 1923 no executivo presidido por António Ginestal Machado, que ficaria conhecido como o “Governo da Intentona Putchista”. Entretanto fora nomeado director de O Século, passando a defender com crescente veemência a necessidade de uma ditadura que restabelecesse a ordem pública e social em Portugal. A 17 de Dezembro de 1923, véspera da demissão do Governo de Ginestal Machado, ainda em funções ministeriais, discursou na Sociedade de Geografia de Lisboa, afirmando, sem rebuços, que “a ditadura salvadora para Portugal há-de vir, trazida pela força das circunstâncias”. Estas afirmações são reflexo da evolução do seu pensamento, já que a partir de Janeiro de 1922, aquando da sua saída da presidência do executivo, iniciara um percurso político e ideológico que o levou a aderir à direita republicana. Foi nomeado reitor da Universidade de Coimbra em 1924, mas apoiou a Revolta de 18 de Abril de 1925, o Golpe dos Generais, o que levou a 19 de Abril à sua demissão do cargo prisão por um breve período. Após a sua libertação, em Setembro daquele ano, com Tamagnini Barbosa, tornou-se advogado de defesa dos militares implicados na intentona. Reabilitado, foi ainda em 1925 nomeado vice-governador do Banco Nacional Ultramarino, uma sinecura que desempenhou até 1926. Em 1926 foi obrigado a deixar a chefia do Partido Nacionalista e fundou a União Liberal Republicana, partido que liderou e que tinha como objectivo expresso criar condições para a ocorrência de um golpe militar que restabelecesse a ordem republicana. Divergente com as posições que defendia desde 1923, apoiou o golpe de 28 de Maio de 1926, por ele encarado como a única solução de pôr termo à ditadura do Partido Democrático Republicano e restaurar a ordem pública. Em consequência desse apoio, durante os governos da Ditadura Nacional manteve-se no exercício de diversos cargos públicos, entre os quais o de governador do Banco de Angola (1926 e 1927–1930), de delegado de Portugal à Conferência Económica Internacional de Genebra (1927) e de membro do Comité Consultivo da Organização Económica da Sociedade das Nações (1928). Apesar de ter sido, na altura, um dos intelectuais e políticos que estava com o general António Óscar Carmona, ao tempo presidente do Ministério e depois presidente da República, já no 1.º de Dezembro de 1927 lhe foi proibido de proferir um discurso nacionalista que se lhe oponha. Assim como, se no início apoiou a nomeação de António de Oliveira Salazar para a pasta das Finanças, já em 1930 critica publicamente a eternização da ditadura e a sua política financeira. Pois, na qualidade de governador do Banco de Angola (1926 e 1927–1930), considera particularmente danosos os efeitos que da interferência do Governo da República no orçamento e nas finanças das colónias. Aquela oposição resultava de ser defensor da autonomização das colónias, pelo que se opunha às medidas financeiras subjacentes ao Acto Colonial e às políticas financeiras crescentemente restritivas impostas. No decurso da sua segunda nomeação como governador do Banco de Angola, tornou-se num acerbo crítico da política financeira salazarista para as colónias. Essa oposição valeu-lhe a exoneração daquele cargo, seguida da acusação de conspirar contra o Governo, o que o levou a ser preso em Maio de 1930 e deportado para Ponta Delgada, nos Açores. Dali seguiu sob prisão para a ilha da Madeira, de onde, em Novembro de 1930, se conseguiu evadir para Londres, seguindo então para um período de exílio em Espanha. Beneficiando de uma amnistia, regressou a Lisboa em finais de 1932. Tolerado em Lisboa, em 1934 assume o lugar de director da Vida Contemporânea, mas, logo no ano seguinte, em 1935, foi detido e novamente deportado. No exílio foi uma das mais respeitadas vozes da oposição ao Estado Novo. Foi candidato oposicionista em diversos sufrágios e manteve sempre uma postura de grande combatividade contra o regime ditatorial que ajudara a instalar. Nas eleições de 18 de Novembro de 1945, para Assembleia Nacional, foi candidato independente pelo círculo eleitoral de Angola nas listas do Movimento de Unidade Democrática (MUD). Dois dias antes do escrutínio atacou violentamente Salazar, de quem disse que “não quer nem sabe trabalhar senão quando nas ruas reina um pávido silêncio e ninguém discute os frutos do seu labor”. Foi novamente candidato oposicionista nas eleições para a Assembleia Nacional de 1949, também pelo círculo de Angola. Em 1950 participou no Directório Democrato-Social, ao lado de António Sérgio, Jaime Cortesão e Mário de Azevedo Gomes. Nas eleições presidenciais de 1951, com Henrique Galvão, apoiou a candidatura de Manuel Carlos Quintão Meireles. Nas eleições presidenciais de 1958 houve a possibilidade de ser candidato da Oposição, com um alargado apoio, nomeadamente do PCP, que em Abril chegou a publicar no “Avante!” um apelo nesse sentido; contudo, tendo Cunha Leal sido afectado por doença que impossibilitava a sua candidatura, o PCP optou por o substituir por Arlindo Vicente, que mais tarde desistiria a favor de Humberto Delgado, na sequência do “Pacto de Almada (Pacto este que o regime crismaria depreciativamente como “Pacto de Cacilhas”).

Baltazar Rebello de Sousa – Chama da Mocidade – Editora pelo Serviço de Publicações da M.P – Lisboa – 1958.Desc.(XV) + (264)Pág.Br.(Capa José Amaro Junior)

Baltazar Leite Rebelo de Sousa – (Lisboa, Santos-o-Velho, 16 de Abril de 1921 – Lisboa, 1 de Dezembro de 2002) foi um médico, professor e político português do Estado Novo, figura de relevo da ditadura. Pai do atual Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.Era filho único de António Joaquim Rebelo de Sousa (Cabeceiras de Basto, Pedraça, Paço de Vides, 8 de Abril de 1860 – 7 de Agosto de 1927), proprietário, e de sua segunda mulher Joaquina Leite da Silva (Celorico de Basto, Gandarela, São Clemente, 1896? – 16 de Abril de 1975). Licenciado em Medicina e diplomado nos cursos de Medicina Tropical e Medicina Sanitária, foi sub-inspector médico dos Serviços Médico-Sociais e da Federação das Caixas de Previdência. Enquanto estudante Baltazar Rebelo de Sousa foi um ativo dirigente da Mocidade Portuguesa — comandante do Centro Universitário de Lisboa, seria depois chefe dos serviços culturais e diretor dos serviços de intercâmbio com o estrangeiro, vindo a ocupar interinamente o cargo de Comissário Nacional, enquanto Subsecretário de Estado da Educação Nacional, de 1955 a 1961, sendo chefe do governo António de Oliveira Salazar. Foi secretário-geral dos Escoteiros de Portugal. Foi secretário do gabinete do Ministro das Colónias Marcelo Caetano. Em 1953 Baltazar Rebelo de Sousa foi eleito deputado à Assembleia Nacional, pelo círculo eleitoral de Évora e, em 1957, foi eleito pelo círculo de Braga. A 19 de Março de 1959 foi feito Grande-Oficial da Ordem Militar de Cristo e a 3 de Janeiro de 1961 Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique. A 16 de Fevereiro de 1967 foi elevado a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique e a 15 de Julho de 1967 foi feito Grande-Oficial da Ordem da Instrução Pública. Quando Marcello Caetano chega a presidente do Conselho, Baltazar Rebelo de Sousa é nomeado governador-geral de Moçambique (então província ultramarina de Portugal), logo em 1968, sucedendo a José Augusto da Costa Almeida. Foi substituído nesse cargo no ano de 1970, por Eduardo de Arantes e Oliveira. De regresso à então metrópole, Lisboa, desempenhou funções de ministro-delegado do Presidente do Conselho para a Emigração e ocupou, sucessivamente, os cargos de Ministro da Saúde e Assistência, das Corporações e Previdência Social e, em 1973, a do Ultramar, até 1974. A 22 de Maio de 1971 foi elevado a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo. Na sequência da revolução do 25 de Abril, tal como outros ministros e governantes da ditadura do Estado Novo, refugiou-se no Brasil onde viveu. Foi administrador de empresas no estado de São Paulo, leccionou em diversas universidades e pertenceu a várias associações culturais Luso-Brasileiras, tendo sido feito Grã-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul.

Júlio Carrapato – Subsídios Para a Reposição da Verdade Sobre a Guerra Civil de Espanha – Edições Sotavento – Faro – 2007.Desc.(186)Pág.Br.Ilust

Fernando Medeiros – A Sociedade e a Economia Portuguesas nas Origens do Salazarismo – A Rega do Jogo Edições – Lisboa – 1978.Desc.(413)Br

Ruy Miguel – Os Últimos Heróis do Império(1961/1974) – Roma Editora – 2006.Desc.(303)Pág.E.Ilust

José Augusto Seabra, José Carlos Ferreira de Almeida, José Martins Garcia & Maria Alzira Seixo(Comentários) – O Processo das Virgens – Aventuras, Aventuras e Desventuras, Sexuais em Lisboa, nos Últimos Anos do Fascismo – Fernando Ribeiro de Mello/Edições Afrodite – Lisboa – 1976.Desc.(357)pág B.

Paula Borges Santos – Igreja católica Estado e Sociedade 1968-1975(O Caso Rádio Renascença) – Imprensa Ciências Sociais – Lisboa – Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa – 2005.Desc.(269)Pág.B

A ocupação da Rádio Renascença por forças de extrema-esquerda após o 11 de Março de 1975 foi um dos eventos mais marcantes na vida da Igreja Católica no período pós-ditadura, trazendo para o centro do debate questões como a liberdade religiosa e a liberdade de informação. Em pleno período revolucionário, o conflito pelo controlo da Emissora Católica ficou marcado por inúmeros avanços e recuos, fruto das lutas de poder que tinham lugar entre os setores mais moderados e os que defendiam a instauração de um regime socialista no país. Neste sentido, se por um lado o “caso da Rádio Renascença” pode ser entendido como uma consequência do desenrolar do processo revolucionário, é também verdade que o conflito que se gerou no interior da emissora da Igreja teve uma influência significativa no rumo que Portugal viria a trilhar após o Verão Quente de 1975. Afinal, muitas das posições públicas assumidas pelo Episcopado durante o PREC tiveram como base ou surgiram a pre- texto do caso Rádio Renascença e contribuíram, de forma decisiva, para a politização de importantes segmentos da sociedade que não se identifica- vam com a ideologia coletivista. Não obstante a ocupação dos estúdios de Lisboa ter sido o aconte- cimento que colocou a Rádio Renascença no centro do processo revolu- cionário, até pelo que representava de desafio à autoridade da Igreja e, como veremos, do próprio Estado, os conflitos no interior da emissora começaram muito antes, logo após o 25 de Abril de 1974. Assim, com o presente capítulo pretendemos analisar as duas fases do caso da Rádio Renascença, ou seja, antes e depois do 11 de Março de 1975. Enquanto no mês anterior à derrota das forças do General Spínola eram já visíveis os contornos políticos do diferendo que se havia instalado na estação da Igreja, é a partir desta data que o caso assume uma faceta claramente polí- tica, opondo os católicos a grupos que pretendiam erradicar a Igreja da esfera pública, impedindo-a de deter meios de comunicação e reduzindo a sua presença aos espaços de culto religioso. Para um melhor entendimento do que esteve em causa no caso da Rádio Renascença, é necessário ter presente que, ao contrário do que viria a suceder noutras transições democráticas, nomeadamente em Espanha, em Portugal o fim da ditadura não trouxe consigo uma imediata liberdade de imprensa, na medida em que, além do programa do Movimento das Forças Armadas (MFA) prever a criação de uma “comissão ad hoc” “para controle da imprensa, rádio, televisão, teatro e cinema”,1 os vários atores políticos acabaram também por criar mecanismos de controlo dos meios de comunicação social (Cádima, 2001; Mesquita, 1988; Oliveira, 1988). Por outro lado, a maioria dos jornais e das estações de rádio passaram a ser detidos pelo Estado, em sequência das nacionalizações ocorridas após o 11 de Março, funcionando como instrumentos de propaganda de diferen- tes fações políticas, sobretudo do PCP e dos partidos de extrema-esquerda (Seaton e Pimlot, 1983). É neste contexto de controlo dos principais órgãos de informação por setores ideológicos mais distantes da Igreja que propo- remos uma leitura do caso da Rádio Renascença e da forma como este contribuiu para a transição democrática.

Jacques Georgel – O Salazarismo (Prefácio de Mário Soares) – Publicações D.Quixote – Lisboa – 1985.Desc.(433)pág.Br

Jaime Nogueira Pinto – Salazar Visto Pelos Seus Próximos – Bertrand Editora – Lisboa – 2016.Desc.(359)pág .Br

Orlando Raimundo – Antonio Ferro o Inventor do Salazarismo – Publicações D.Quixote – Lisboa – 2015.Desc.(388)pág.Br.

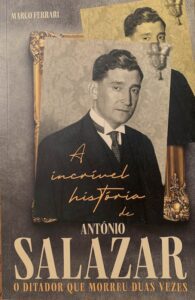

Marco Ferrari – António Salazar – O Ditador que Morreu Duas Vezes – Objectiva Editora – Lisboa – 2021.Desc.(244)pág. Br

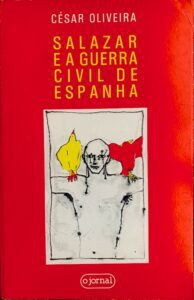

César Oliveira – Salazar e a Guerra Civil de Espanha – Edições (Jornal) – Lisboa – 1987.Desc.(442)pág.B

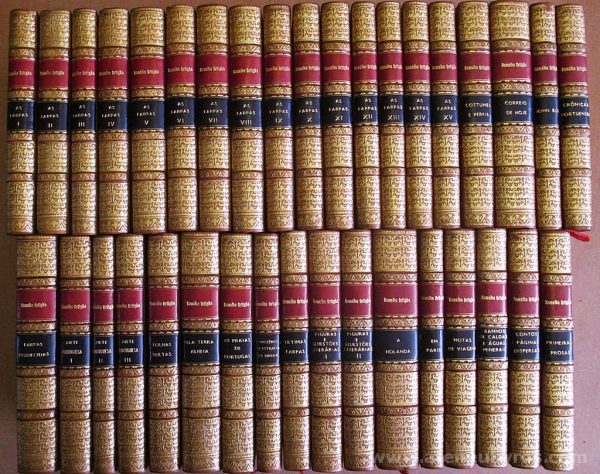

Ramalho Ortigão – [As Farpas] + [Correio de Hoje] + [ Cronicas Portuenses] + [Folhas Soltas] + [Costumes e Perfis] + [John Bull] + [Banhos e Caldas e Águas Minerais] + [Notas de Viagem] + [Em Paris] + [A Holanda] + [Arte Portuguesa] + [Pela Terra Alheia] +[Farpas Esquecidas] + [Primeiras Prosas] + [Figuras e Questões Literárias] + [O Mistério da Estrada de Sintra] + [As Praias de Portugal] + [Contos e Paginas Dispersas] + [Ultimas Farpas] – Livraria Clássica Editora – Lisboa 1943/1966. Desc.[XXXVIII + 270] + [279] + [288] + [318] + [318] + [300] + [326] + [323] + [301] + [302] + [322] + [259] +[241] + [247] + [259] + [199 + 204] + [298 + 236 + 262] + [282 + 310] + [200 + 202] + [260] + [309] + [342] + [303] + [275] + [285] + [253] + [287] + [290] + [212] + [490] + [229 + 223] + [318] + [254] / 18,5 cm x 12,5 cm / E. Pele

Duarte Ramalho Ortigão (Porto, Santo Ildefonso, Casa de Germalde, 24 de outubro de 1836 — Lisboa, Mercês, 27 de setembro de 1915) foi um escritor português. José Duarte Ramalho Ortigão nasceu no Porto, na Casa de Germalde, freguesia de Santo Ildefonso. Era o mais velho de nove irmãos, filhos do primeiro-tenente de artilharia Joaquim da Costa Ramalho Ortigão e de sua mulher D. Antónia Alves Duarte Silva. Viveu a sua infância numa quinta do Porto com a avó materna, com a educação a cargo de um tio-avô e padrinho Frei José do Sacramento. Em Coimbra, frequentou brevemente o curso de Direito. Ensinou francês e dirigiu o Colégio da Lapa no Porto, do qual seu pai havia sido diretor. Iniciou-se no jornalismo colaborando no Jornal do Porto e no jornal de cariz monárquico O Correio: Semanário Monárquico(1912-1913). Também foi colaborador em diversas publicações periódicas, em alguns casos postumamente, entre as quais se destaca: Acção realista (1924-1926); O António Maria(1879-1885;1891-1898); Branco e Negro (1896-1898); Brasil-Portugal (1899-1914); Contemporânea (1915-1926); A Esperança(1865-1866; Galeria republicana (1882-1883); Gazeta Literária do Porto (1868), Ideia Nacional (1915), A Imprensa(1885-1891); O Occidente (1878-1915); Renascença (1878-1879?); Revista de Estudos Livres (1883-1886), A semana de Lisboa (1893-1895); A Arte Portuguesa (1895); Tiro e Sport (1904-1913); Serões (1901-1911); O Thalassa: semanario humoristico e de caricaturas (1913-1915). Em 24 de outubro de 1859 casou com D. Emília Isaura Vilaça de Araújo Vieira, de quem veio a ter três filhos: Vasco, Berta e Maria Feliciana. Ainda no Porto, envolveu-se na Questão Coimbrã com o folheto “Literatura de hoje”, acabando por enfrentar Antero de Quental num duelo de espadas, a quem apodou de cobarde por ter insultado o cego e velhinho António Feliciano de Castilho. Ramalho ficou fisicamente ferido no duelo travado, em 6 de fevereiro de 1866, no Jardim de Arca d’Água. No ano seguinte, em 1867, visita a Exposição Universal em Paris, de que resulta o livro Em Paris, primeiro de uma série de livros de viagens. Insatisfeito com a sua situação no Porto, muda-se para Lisboa com a família, obtendo uma vaga para oficial da Academia das Ciências de Lisboa. Reencontra em Lisboa o seu ex-aluno Eça de Queirós e com ele escreve um “romance execrável” (classificação dos autores no prefácio de 1884): O Mistério da Estrada de Sintra (1870), que marca o aparecimento do romance policial em Portugal. No mesmo ano, Ramalho Ortigão publica ainda Histórias cor-de-rosa e inicia a publicação de Correio de Hoje (1870-71). Em parceria com Eça de Queirós, surgem em 1871 os primeiros folhetos de As Farpas, de que vem a resultar a compilação em dois volumes sob o título Uma Campanha Alegre. Em finais de 1872, o seu amigo Eça de Queirós parte para Havana exercer o seu primeiro cargo consular no estrangeiro, continuando Ramalho Ortigão a redigir sozinho As Farpas. Entretanto, Ramalho Ortigão tornara-se uma das principais figuras da chamada Geração de 70. Vai acontecer com ele o que aconteceu com quase todos os membros dessa geração. Numa primeira fase, pretendiam aproximar Portugal das sociedades modernas europeias, cosmopolitas e anticlericais. Desiludidos com as luzes europeias do progresso material, porém, numa segunda fase voltaram-se para as raízes de Portugal e para o programa de um “reaportuguesamento de Portugal”. É dessa segunda fase a constituição do grupo “Os Vencidos da Vida”, do qual fizeram parte, além de Ramalho Ortigão, o Conde de Sabugosa, o Conde de Ficalho, o Marquês de Soveral, o Conde de Arnoso, Antero de Quental, Oliveira Martins, Guerra Junqueiro, Carlos Lobo de Ávila, Carlos de Lima Mayer e António Cândido. À intelectualidade proeminente da época juntava-se agora a nobreza, num último esforço para restaurar o prestígio da Monarquia, tendo o Rei D. Carlos I sido, significativamente, eleito por unanimidade “confrade suplente do grupo”. Na sequência do assassínio do Rei, em 1908, escreve D. Carlos o Martirizado. Com a implantação da República, em 1910, pede imediatamente a Teófilo Braga a demissão do cargo de bibliotecário da Real Biblioteca da Ajuda, escrevendo-lhe que se recusava a aderir à República “engrossando assim o abjecto número de percevejos que de um buraco estou vendo nojosamente cobrir o leito da governação”. Saiu em seguida para um exílio voluntário em Paris, onde vai começar a escrever as Últimas Farpas (1911-1914) contra o regime republicano. O conjunto de As Farpas, mais tarde reunidas em quinze volumes, a que há que acrescentar os dois volumes das Farpas Esquecidas, e o referido volume das Últimas Farpas, foi a obra que mais o notabilizou por estar escrita num português muito rico, com intuitos pedagógicos, sempre muito crítico e revelando fina capacidade de observação. Eça de Queirós escreveu que Ramalho Ortigão, em As Farpas, “estudou e pintou o seu país na alma e no corpo”. Regressa a Portugal em 1912 e, em 1914 dirige a célebre Carta de um velho a um novo, a João do Amaral, onde saúda o lançamento do movimento de ideias políticas denominado Integralismo Lusitano: “A orientação mental da mocidade contemporânea comparada à orientação dos rapazes do meu tempo estabelece entre as nossas respectivas cerebrações uma diferença de nível que desloca o eixo do respeito na sociedade em que vivemos obrigando a elite dos velhos a inclinar-se rendidamente à elite dos novos”. Vítima de cancro, recolheu-se na casa de saúde do Dr. Henrique de Barros, na então Praça do Rio de Janeiro, em Lisboa, vindo a falecer em 27 de setembro de 1915, na sua casa da Calçada dos Caetanos, na Freguesia da Lapa. Foi Comendador da Ordem Militar de Cristo e Comendador da Imperial Ordem da Rosa do Brasil. Além de bibliotecário na Real Biblioteca da Ajuda, foi Secretário e Oficial da Academia Nacional de Ciências, Vogal do Conselho dos Monumentos Nacionais, Membro da Sociedade Portuguesa de Geografia, da Academia das Belas Artes de Lisboa, do Grémio Literário, do Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, e da Sociedade de Concertos Clássicos do Rio de Janeiro. Em Espanha, foi-lhe atribuída a Grã-Cruz da Ordem de Isabel a Católica e foi membro da Academia de História de Madrid, da Sociedade Geográfica de Madrid, da Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, da Unión Ibero americana e da Real Academia Sevillana de Buenas Letras.Foram impressas duas notas de 50$00 Chapa 6 e 6A de Portugal com a sua imagem.

Duarte Ramalho Ortigão (Porto, Santo Ildefonso, Casa de Germalde, 24 de outubro de 1836 — Lisboa, Mercês, 27 de setembro de 1915) foi um escritor português. José Duarte Ramalho Ortigão nasceu no Porto, na Casa de Germalde, freguesia de Santo Ildefonso. Era o mais velho de nove irmãos, filhos do primeiro-tenente de artilharia Joaquim da Costa Ramalho Ortigão e de sua mulher D. Antónia Alves Duarte Silva. Viveu a sua infância numa quinta do Porto com a avó materna, com a educação a cargo de um tio-avô e padrinho Frei José do Sacramento. Em Coimbra, frequentou brevemente o curso de Direito. Ensinou francês e dirigiu o Colégio da Lapa no Porto, do qual seu pai havia sido diretor. Iniciou-se no jornalismo colaborando no Jornal do Porto e no jornal de cariz monárquico O Correio: Semanário Monárquico(1912-1913). Também foi colaborador em diversas publicações periódicas, em alguns casos postumamente, entre as quais se destaca: Acção realista (1924-1926); O António Maria(1879-1885;1891-1898); Branco e Negro (1896-1898); Brasil-Portugal (1899-1914); Contemporânea (1915-1926); A Esperança(1865-1866; Galeria republicana (1882-1883); Gazeta Literária do Porto (1868), Ideia Nacional (1915), A Imprensa(1885-1891); O Occidente (1878-1915); Renascença (1878-1879?); Revista de Estudos Livres (1883-1886), A semana de Lisboa (1893-1895); A Arte Portuguesa (1895); Tiro e Sport (1904-1913); Serões (1901-1911); O Thalassa: semanario humoristico e de caricaturas (1913-1915). Em 24 de outubro de 1859 casou com D. Emília Isaura Vilaça de Araújo Vieira, de quem veio a ter três filhos: Vasco, Berta e Maria Feliciana. Ainda no Porto, envolveu-se na Questão Coimbrã com o folheto “Literatura de hoje”, acabando por enfrentar Antero de Quental num duelo de espadas, a quem apodou de cobarde por ter insultado o cego e velhinho António Feliciano de Castilho. Ramalho ficou fisicamente ferido no duelo travado, em 6 de fevereiro de 1866, no Jardim de Arca d’Água. No ano seguinte, em 1867, visita a Exposição Universal em Paris, de que resulta o livro Em Paris, primeiro de uma série de livros de viagens. Insatisfeito com a sua situação no Porto, muda-se para Lisboa com a família, obtendo uma vaga para oficial da Academia das Ciências de Lisboa. Reencontra em Lisboa o seu ex-aluno Eça de Queirós e com ele escreve um “romance execrável” (classificação dos autores no prefácio de 1884): O Mistério da Estrada de Sintra (1870), que marca o aparecimento do romance policial em Portugal. No mesmo ano, Ramalho Ortigão publica ainda Histórias cor-de-rosa e inicia a publicação de Correio de Hoje (1870-71). Em parceria com Eça de Queirós, surgem em 1871 os primeiros folhetos de As Farpas, de que vem a resultar a compilação em dois volumes sob o título Uma Campanha Alegre. Em finais de 1872, o seu amigo Eça de Queirós parte para Havana exercer o seu primeiro cargo consular no estrangeiro, continuando Ramalho Ortigão a redigir sozinho As Farpas. Entretanto, Ramalho Ortigão tornara-se uma das principais figuras da chamada Geração de 70. Vai acontecer com ele o que aconteceu com quase todos os membros dessa geração. Numa primeira fase, pretendiam aproximar Portugal das sociedades modernas europeias, cosmopolitas e anticlericais. Desiludidos com as luzes europeias do progresso material, porém, numa segunda fase voltaram-se para as raízes de Portugal e para o programa de um “reaportuguesamento de Portugal”. É dessa segunda fase a constituição do grupo “Os Vencidos da Vida”, do qual fizeram parte, além de Ramalho Ortigão, o Conde de Sabugosa, o Conde de Ficalho, o Marquês de Soveral, o Conde de Arnoso, Antero de Quental, Oliveira Martins, Guerra Junqueiro, Carlos Lobo de Ávila, Carlos de Lima Mayer e António Cândido. À intelectualidade proeminente da época juntava-se agora a nobreza, num último esforço para restaurar o prestígio da Monarquia, tendo o Rei D. Carlos I sido, significativamente, eleito por unanimidade “confrade suplente do grupo”. Na sequência do assassínio do Rei, em 1908, escreve D. Carlos o Martirizado. Com a implantação da República, em 1910, pede imediatamente a Teófilo Braga a demissão do cargo de bibliotecário da Real Biblioteca da Ajuda, escrevendo-lhe que se recusava a aderir à República “engrossando assim o abjecto número de percevejos que de um buraco estou vendo nojosamente cobrir o leito da governação”. Saiu em seguida para um exílio voluntário em Paris, onde vai começar a escrever as Últimas Farpas (1911-1914) contra o regime republicano. O conjunto de As Farpas, mais tarde reunidas em quinze volumes, a que há que acrescentar os dois volumes das Farpas Esquecidas, e o referido volume das Últimas Farpas, foi a obra que mais o notabilizou por estar escrita num português muito rico, com intuitos pedagógicos, sempre muito crítico e revelando fina capacidade de observação. Eça de Queirós escreveu que Ramalho Ortigão, em As Farpas, “estudou e pintou o seu país na alma e no corpo”. Regressa a Portugal em 1912 e, em 1914 dirige a célebre Carta de um velho a um novo, a João do Amaral, onde saúda o lançamento do movimento de ideias políticas denominado Integralismo Lusitano: “A orientação mental da mocidade contemporânea comparada à orientação dos rapazes do meu tempo estabelece entre as nossas respectivas cerebrações uma diferença de nível que desloca o eixo do respeito na sociedade em que vivemos obrigando a elite dos velhos a inclinar-se rendidamente à elite dos novos”. Vítima de cancro, recolheu-se na casa de saúde do Dr. Henrique de Barros, na então Praça do Rio de Janeiro, em Lisboa, vindo a falecer em 27 de setembro de 1915, na sua casa da Calçada dos Caetanos, na Freguesia da Lapa. Foi Comendador da Ordem Militar de Cristo e Comendador da Imperial Ordem da Rosa do Brasil. Além de bibliotecário na Real Biblioteca da Ajuda, foi Secretário e Oficial da Academia Nacional de Ciências, Vogal do Conselho dos Monumentos Nacionais, Membro da Sociedade Portuguesa de Geografia, da Academia das Belas Artes de Lisboa, do Grémio Literário, do Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, e da Sociedade de Concertos Clássicos do Rio de Janeiro. Em Espanha, foi-lhe atribuída a Grã-Cruz da Ordem de Isabel a Católica e foi membro da Academia de História de Madrid, da Sociedade Geográfica de Madrid, da Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, da Unión Ibero americana e da Real Academia Sevillana de Buenas Letras.Foram impressas duas notas de 50$00 Chapa 6 e 6A de Portugal com a sua imagem.

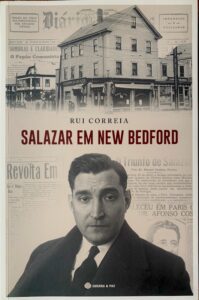

Rui Correia – Salazar em New Bedford – Guerra e Paz – Editores – Lisboa – 2021.Desc.(254)pág.B.