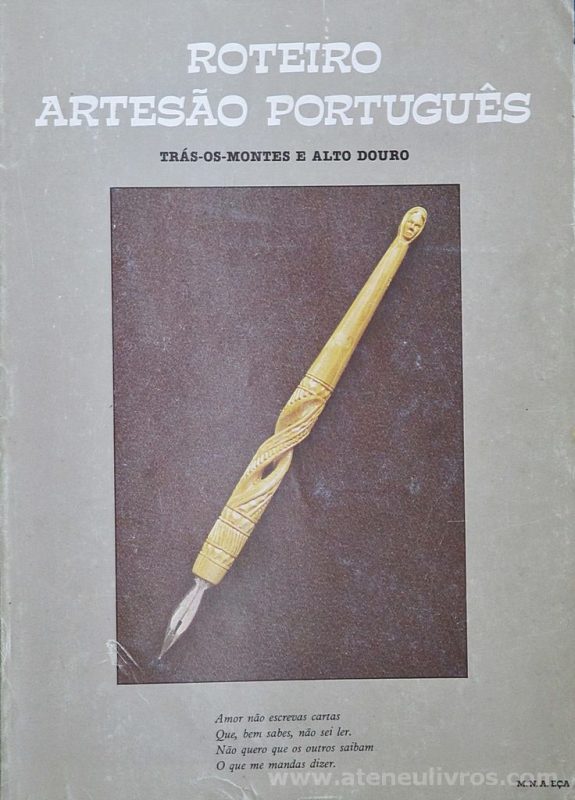

Maria Natália Almeida D’Eça – Roteiro Artesão Português (Trás-os-Montes e Alto Douro) – Edição de Autor – 1988. Desc.[196] pág / 23 cm x 16,5 cm / Br. Ilust «€15.00»

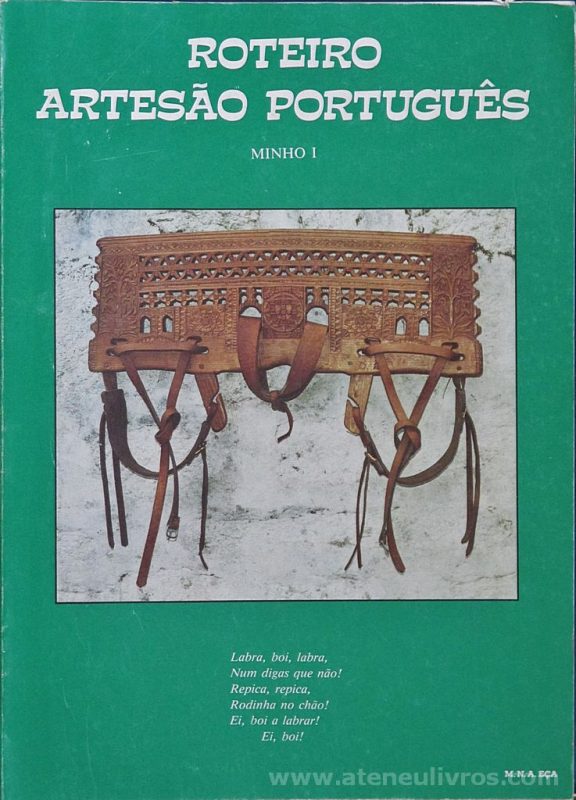

Maria Natália Almeida D’Eça – Roteiro Artesão Português (Minho) – Edição de Autor – 1989. Desc.[266] pág / 23 cm x 16,5 cm / Br. Ilust «€15.00»

Maria Natália Almeida D’Eça – Roteiro Artesão Português (Alentejo) – Edição de Autor – 1987. Desc.[160] pág / 23 cm x 16,5 cm / Br. Ilust «€15.00»

- Category Archives Arte Decorativa

-

-

Marcos da Arte Portuguesa

Marcos da Arte Portuguesa

Marcos da Arte Portuguesa «€15.00»

Marcos da Arte Portuguesa – Edições Alfa – Lisboa – 1986. Desc.[154] pág / 19,5 x 18 cm / E. Original

-

Exposição Azulejos de Lisboa

Exposição Azulejos de Lisboa

Exposição Azulejos de Lisboa «€15.00»

Exposição Azulejos de Lisboa – Promovido Pela Câmara Municipal de Lisboa – Estufa Fria – Parque Eduardo VII – Fevereiro / Março de 1984. Desc.[125] pág + [36] pág em fotos / 29,5 cm x 21 cm / Br. Ilust

-

Ourivesaria Portuguesa nas Colecções Particulares

Ourivesaria Portuguesa nas Colecções Particulares

Ourivesaria Portuguesa nas Colecções Particulares «€100.00»

Reynaldo dos Santos e Irene Quilhó – Ourivesaria Portuguesa nas Colecções Particulares – Neogravura, LDT – Lisboa – 1974. Desc.[284] pág / 32 cm x 23,5 cm / E. Original

-

Azulejos Artísticos de Guimarães

Azulejos Artísticos de Guimarães

Azulejos Artísticos de Guimarães «€30.00»

Agostinho Guimarães – Azulejos Artísticos de Guimarães (Séculos XVI, XVII, XVIII) – Litografia Nacional – Porto / Guimarães – 1983. Desc.[85] pág / 23 cm x 16 cm / Br. Ilust

-

O Azulejo em Portugal

O Azulejo em Portugal

O Azulejo em Portugal «€30.00»

José Meco – O Azulejo em Portugal – Publicações Alfa – Lisboa – 1986. Desc.[256] pág / 30 cm x 23 cm / E. Original

-

História e Técnica dos Tapetes de Arraiolos

História e Técnica dos Tapetes de Arraiolos

História e Técnica dos Tapetes de Arraiolos «€25.00»

F.Baptista de Oliveira – História e Técnica dos Tapetes de Arraiolos – Fundação Calouste Gulbenkian – Edição Revista Pelo Autor – Lisboa – 1983. Desc.[417] pág / 25 cm x 19 cm / Br. Ilust

-

Calçada Portuguesa / Portuguese Stone Pavement of Portugal

Calçada Portuguesa / Portuguese Stone Pavement of Portugal

Calçada Portuguesa / Portuguese Stone Pavement of Portugal «50.00» Ernesto Matos – Calçada Portuguesa / Portuguese Stone Pavement of Portugal – Edição Sessenta e Nove Manuscritos – Lisboa – 2011. Desc.[423] pág / 24 cm x 24 cm / E. Ilus. Capa Original

A calçada portuguesa ou mosaico português (ou ainda pedra portuguesa no Brasil) é o nome consagrado de um determinado tipo de revestimento de piso utilizado especialmente na pavimentação de passeios, de espaços públicos, e espaços privados, de uma forma geral. Este tipo de passeio é muito utilizado em países lusófonos. A calçada portuguesa resulta do calcetamento com pedras de formato irregular, geralmente em calcário branco e negro, que podem ser usadas para formar padrões decorativos ou mosaicos pelo contraste entre as pedras de distintas cores. As cores mais tradicionais são o preto e o branco, embora sejam populares também o castanho e o vermelho, azul cinza e amarelo. Em certas regiões brasileiras, porém, é possível encontrar pedras em azul e verde. Em Portugal, os trabalhadores especializados na colocação deste tipo de calçada são denominados mestres calceteiros. O facto de a rocha mais comum para estabelecer o contraste seja de cor negra, faz com que se confunda a rocha mais utilizada, o calcário negro, com basalto. De facto, existe calcário de várias cores. O basalto apenas é utilizado nas ilhas, onde é abundante, sendo aí os desenhos executados em calcário branco. Quando é basalto, distingue-se pelo maior mate e pela sua maior irregularidade no corte, pois este é muito mais rijo. Simplesmente não é possível executar com o martelo, os detalhes técnicos dos motivos

elaborados presentes na calçada lisboeta. A calçada à portuguesa, tal como o nome indica, é originária de Portugal, tendo surgido tal como a conhecemos em meados do século XIX. Esta é amplamente utilizada no calcetamento das áreas pedonais, em parques, praças, pátios, etc. No Brasil, este foi um dos mais populares materiais utilizados pelo paisagismo do século XIX, devido à sua flexibilidade de montagem e de composição plástica. A sua aplicação pode ser apreciada em projetos como o do Largo de São Sebastião, construído em Manaus no ano de 1901, cujo motivo do tipo mar largo inspirou também o famoso calçadão da Praia de Copacabana (uma obra de do prefeito Paulo de Frontin, expandida por Roberto Burle Marx) ou nos espaços da antiga Avenida Central, ambos no Rio de Janeiro. Apesar dos pavimentos calcetados terem surgido no reino por volta de 1500, a calçada à portuguesa, tal como a entendemos hoje, foi iniciada em meados do séc. XIX. Apesar dos pavimentos calcetados terem surgido no reino por volta de 1500, a calçada à portuguesa, tal como a entendemos hoje, foi iniciada em meados do séc. XIX. A chamada “calçada à portuguesa“, em calcário branco e negro, caracteriza-se pela forma irregular de aplicação das pedras. Todavia, o tipo de aplicação mais utilizado hoje, desde meados do séc. XX, designado por “calçada portuguesa“, é aplicado com cubos, e tem um enquadramento diagonal. “Calçada à portuguesa”, e “calçada portuguesa” são coisas distintas. A calçada começou em Portugal de forma direrente da que hoje é, mais desordenada. São as cartas régias de 20 de Agosto de 1498 e de 8 de Maio de 1500, assinadas pelo rei D. Manuel I de Portugal, que marcam o início do calcetamento das ruas de Lisboa, mais notavelmente o da Rua Nova dos Mercadores (antes Rua Nova dos Ferros). Nessa época, foi determinado que o material a utilizar deveria ser o granito da região do Porto, que, pelo transporte implicado, tornou a obra muito dispendiosa.[3] O objetivo seria que a Ganga, um rinoceronte branco, ricamente ornamentada, não sujasse de lama com o calcar das suas pesadas patas, o numeroso e longo cortejo, com figurantes aparatosamente engalanados com as novas riquezas e adornos vindas do oriente, que saía à rua em pleno inverno, a quando do seu aniversário a 21 de Janeiro. A comitiva ficava manifestamente suja, daí a decisão de calcetar as ruas do percurso como forma de dar resposta ao problema. Sendo a única vez no ano em que o rei se mostrava à população vem daí a expressão: “Quando o rei faz anos…” O terramoto de 1755, a consequente destruição e reconstrução da cidade lisboeta, em moldes racionais mas de custos contidos, tornou a calçada algo improvável à época. Contudo, já no século seguinte, foi feita em Lisboa no ano de 1842, uma calçada calcária, muito mais próxima da que hoje mais conhecemos e continua a ser utilizada. O trabalho foi realizado por presidiários (chamados “grilhetas” na época), a mando do Governador de armas do Castelo de São Jorge, o tenente-general Eusébio Pinheiro Furtado. O desenho utilizado nesse pavimento foi de um traçado simples (tipo zig-zag) mas, para a época, a obra foi de certa forma insólita, tendo motivado cronistas portugueses a escrever sobre o assunto. Em O Arco de Sant’Ana, romance de Almeida Garrett, também essa calçada na encosta do mesmo castelo seria referida, tal como em Cristalizações, poema de Cesário Verde. Após este primeiro acontecimento, foram concedidas verbas a Eusébio Furtado para que os seus homens pavimentassem toda a área da Praça do Rossio, uma das zonas mais conhecidas e mais centrais de Lisboa, numa extensão de 8 712 m². A calçada portuguesa rapidamente se espalhou por todo o país e pelas colónias, subjacente a um ideal de moda e de bom gosto, tendo-se apurado o sentido artístico, que foi aliado a um conceito de funcionalidade, originando autênticas obras-primas nas zonas pedonais. Daqui, bastou somente mais um passo, para que esta arte ultrapassasse fronteiras, sendo solicitados mestres calceteiros portugueses para executar e ensinar estes trabalhos no estrangeiro. Em 1986, foi criada uma escola para calceteiros (a Escola de Calceteiros da Câmara Municipal de Lisboa), situada na Quinta do Conde dos Arcos. Da autoria de Sérgio Stichini, em Dezembro de 2006, foi inaugurado também um Monumento ao Calceteiro, sito na Rua da Vitória (baixa Pombalina), entre as Rua da Prata e Rua dos Douradores. Actualmente, encontra-se na Praça dos Restauradores, onde foi colocado depois de ter sido vandalizado e recuperado. chamada “calçada à portuguesa“, em calcário branco e negro, caracteriza-se pela forma irregular de aplicação das pedras. Todavia, o tipo de aplicação mais utilizado hoje, desde meados do séc. XX, designado por “calçada portuguesa“, é aplicado com cubos, e tem um enquadramento diagonal. “Calçada à portuguesa”, e “calçada portuguesa” são coisas distintas. A calçada começou em Portugal de forma direrente da que hoje é, mais desordenada. São as cartas régias de 20 de Agosto de 1498 e de 8 de Maio de 1500, assinadas pelo rei D. Manuel I de Portugal, que marcam o início do calcetamento das ruas de Lisboa, mais notavelmente o da Rua Nova dos Mercadores (antes Rua Nova dos Ferros). Nessa época, foi determinado que o material a utilizar deveria ser o granito da região do Porto, que, pelo transporte implicado, tornou a obra muito dispendiosa. O objetivo seria que a Ganga, um rinoceronte branco, ricamente ornamentada, não sujasse de lama com o calcar das suas pesadas patas, o numeroso e longo cortejo, com figurantes aparatosamente engalanados com as novas riquezas e adornos vindas do oriente, que saía à rua em pleno inverno, aquando do seu aniversário a 21 de Janeiro. A comitiva ficava manifestamente suja, daí a decisão de calcetar as ruas do percurso como forma de dar resposta ao problema. Sendo a única vez no ano em que o rei se mostrava à população vem daí a expressão: “Quando o rei faz anos…” O terramoto de 1755, a consequente destruição e reconstrução da cidade lisboeta, em moldes racionais mas de custos contidos, tornou a calçada algo improvável à época. Contudo, já no século seguinte, foi feita em Lisboa no ano de 1842, uma calçada calcária, muito mais próxima da que hoje mais conhecemos e continua a ser utilizada. O trabalho foi realizado por presidiários (chamados “grilhetas” na época), a mando do Governador de armas do Castelo de São Jorge, o tenente-general Eusébio Pinheiro Furtado. O desenho utilizado nesse pavimento foi de um traçado simples (tipo zig-zag) mas, para a época, a obra foi de certa forma insólita, tendo motivado cronistas portugueses a escrever sobre o assunto. Em O Arco de Sant’Ana, romance de Almeida Garrett, também essa calçada na encosta do mesmo castelo seria referida, tal como em Cristalizações, poema de Cesário Verde. Após este primeiro acontecimento, foram concedidas verbas a Eusébio Furtado para que os seus homens pavimentassem toda a área da Praça do Rossio, uma das zonas mais conhecidas e mais centrais de Lisboa, numa extensão de 8 712 m². A calçada portuguesa rapidamente se espalhou por todo o país e pelas colónias, subjacente a um ideal de moda e de bom gosto, tendo-se apurado o sentido artístico, que foi aliado a um conceito de funcionalidade, originando autênticas obras-primas nas zonas pedonais. Daqui, bastou somente mais um passo, para que esta arte ultrapassasse fronteiras, sendo solicitados mestres calceteiros portugueses para executar e ensinar estes trabalhos no estrangeiro. Em 1986, foi criada uma escola para calceteiros (a Escola de Calceteiros da Câmara Municipal de Lisboa), situada na Quinta do Conde dos Arcos. Da autoria de Sérgio Stichini, em Dezembro de 2006, foi inaugurado também um Monumento ao Calceteiro, sito na Rua da Vitória (baixa Pombalina), entre as Rua da Prata e Rua dos Douradores. Actualmente, encontra-se na Praça dos Restauradores, onde foi colocado depois de ter sido vandalizado e recuperado.

elaborados presentes na calçada lisboeta. A calçada à portuguesa, tal como o nome indica, é originária de Portugal, tendo surgido tal como a conhecemos em meados do século XIX. Esta é amplamente utilizada no calcetamento das áreas pedonais, em parques, praças, pátios, etc. No Brasil, este foi um dos mais populares materiais utilizados pelo paisagismo do século XIX, devido à sua flexibilidade de montagem e de composição plástica. A sua aplicação pode ser apreciada em projetos como o do Largo de São Sebastião, construído em Manaus no ano de 1901, cujo motivo do tipo mar largo inspirou também o famoso calçadão da Praia de Copacabana (uma obra de do prefeito Paulo de Frontin, expandida por Roberto Burle Marx) ou nos espaços da antiga Avenida Central, ambos no Rio de Janeiro. Apesar dos pavimentos calcetados terem surgido no reino por volta de 1500, a calçada à portuguesa, tal como a entendemos hoje, foi iniciada em meados do séc. XIX. Apesar dos pavimentos calcetados terem surgido no reino por volta de 1500, a calçada à portuguesa, tal como a entendemos hoje, foi iniciada em meados do séc. XIX. A chamada “calçada à portuguesa“, em calcário branco e negro, caracteriza-se pela forma irregular de aplicação das pedras. Todavia, o tipo de aplicação mais utilizado hoje, desde meados do séc. XX, designado por “calçada portuguesa“, é aplicado com cubos, e tem um enquadramento diagonal. “Calçada à portuguesa”, e “calçada portuguesa” são coisas distintas. A calçada começou em Portugal de forma direrente da que hoje é, mais desordenada. São as cartas régias de 20 de Agosto de 1498 e de 8 de Maio de 1500, assinadas pelo rei D. Manuel I de Portugal, que marcam o início do calcetamento das ruas de Lisboa, mais notavelmente o da Rua Nova dos Mercadores (antes Rua Nova dos Ferros). Nessa época, foi determinado que o material a utilizar deveria ser o granito da região do Porto, que, pelo transporte implicado, tornou a obra muito dispendiosa.[3] O objetivo seria que a Ganga, um rinoceronte branco, ricamente ornamentada, não sujasse de lama com o calcar das suas pesadas patas, o numeroso e longo cortejo, com figurantes aparatosamente engalanados com as novas riquezas e adornos vindas do oriente, que saía à rua em pleno inverno, a quando do seu aniversário a 21 de Janeiro. A comitiva ficava manifestamente suja, daí a decisão de calcetar as ruas do percurso como forma de dar resposta ao problema. Sendo a única vez no ano em que o rei se mostrava à população vem daí a expressão: “Quando o rei faz anos…” O terramoto de 1755, a consequente destruição e reconstrução da cidade lisboeta, em moldes racionais mas de custos contidos, tornou a calçada algo improvável à época. Contudo, já no século seguinte, foi feita em Lisboa no ano de 1842, uma calçada calcária, muito mais próxima da que hoje mais conhecemos e continua a ser utilizada. O trabalho foi realizado por presidiários (chamados “grilhetas” na época), a mando do Governador de armas do Castelo de São Jorge, o tenente-general Eusébio Pinheiro Furtado. O desenho utilizado nesse pavimento foi de um traçado simples (tipo zig-zag) mas, para a época, a obra foi de certa forma insólita, tendo motivado cronistas portugueses a escrever sobre o assunto. Em O Arco de Sant’Ana, romance de Almeida Garrett, também essa calçada na encosta do mesmo castelo seria referida, tal como em Cristalizações, poema de Cesário Verde. Após este primeiro acontecimento, foram concedidas verbas a Eusébio Furtado para que os seus homens pavimentassem toda a área da Praça do Rossio, uma das zonas mais conhecidas e mais centrais de Lisboa, numa extensão de 8 712 m². A calçada portuguesa rapidamente se espalhou por todo o país e pelas colónias, subjacente a um ideal de moda e de bom gosto, tendo-se apurado o sentido artístico, que foi aliado a um conceito de funcionalidade, originando autênticas obras-primas nas zonas pedonais. Daqui, bastou somente mais um passo, para que esta arte ultrapassasse fronteiras, sendo solicitados mestres calceteiros portugueses para executar e ensinar estes trabalhos no estrangeiro. Em 1986, foi criada uma escola para calceteiros (a Escola de Calceteiros da Câmara Municipal de Lisboa), situada na Quinta do Conde dos Arcos. Da autoria de Sérgio Stichini, em Dezembro de 2006, foi inaugurado também um Monumento ao Calceteiro, sito na Rua da Vitória (baixa Pombalina), entre as Rua da Prata e Rua dos Douradores. Actualmente, encontra-se na Praça dos Restauradores, onde foi colocado depois de ter sido vandalizado e recuperado. chamada “calçada à portuguesa“, em calcário branco e negro, caracteriza-se pela forma irregular de aplicação das pedras. Todavia, o tipo de aplicação mais utilizado hoje, desde meados do séc. XX, designado por “calçada portuguesa“, é aplicado com cubos, e tem um enquadramento diagonal. “Calçada à portuguesa”, e “calçada portuguesa” são coisas distintas. A calçada começou em Portugal de forma direrente da que hoje é, mais desordenada. São as cartas régias de 20 de Agosto de 1498 e de 8 de Maio de 1500, assinadas pelo rei D. Manuel I de Portugal, que marcam o início do calcetamento das ruas de Lisboa, mais notavelmente o da Rua Nova dos Mercadores (antes Rua Nova dos Ferros). Nessa época, foi determinado que o material a utilizar deveria ser o granito da região do Porto, que, pelo transporte implicado, tornou a obra muito dispendiosa. O objetivo seria que a Ganga, um rinoceronte branco, ricamente ornamentada, não sujasse de lama com o calcar das suas pesadas patas, o numeroso e longo cortejo, com figurantes aparatosamente engalanados com as novas riquezas e adornos vindas do oriente, que saía à rua em pleno inverno, aquando do seu aniversário a 21 de Janeiro. A comitiva ficava manifestamente suja, daí a decisão de calcetar as ruas do percurso como forma de dar resposta ao problema. Sendo a única vez no ano em que o rei se mostrava à população vem daí a expressão: “Quando o rei faz anos…” O terramoto de 1755, a consequente destruição e reconstrução da cidade lisboeta, em moldes racionais mas de custos contidos, tornou a calçada algo improvável à época. Contudo, já no século seguinte, foi feita em Lisboa no ano de 1842, uma calçada calcária, muito mais próxima da que hoje mais conhecemos e continua a ser utilizada. O trabalho foi realizado por presidiários (chamados “grilhetas” na época), a mando do Governador de armas do Castelo de São Jorge, o tenente-general Eusébio Pinheiro Furtado. O desenho utilizado nesse pavimento foi de um traçado simples (tipo zig-zag) mas, para a época, a obra foi de certa forma insólita, tendo motivado cronistas portugueses a escrever sobre o assunto. Em O Arco de Sant’Ana, romance de Almeida Garrett, também essa calçada na encosta do mesmo castelo seria referida, tal como em Cristalizações, poema de Cesário Verde. Após este primeiro acontecimento, foram concedidas verbas a Eusébio Furtado para que os seus homens pavimentassem toda a área da Praça do Rossio, uma das zonas mais conhecidas e mais centrais de Lisboa, numa extensão de 8 712 m². A calçada portuguesa rapidamente se espalhou por todo o país e pelas colónias, subjacente a um ideal de moda e de bom gosto, tendo-se apurado o sentido artístico, que foi aliado a um conceito de funcionalidade, originando autênticas obras-primas nas zonas pedonais. Daqui, bastou somente mais um passo, para que esta arte ultrapassasse fronteiras, sendo solicitados mestres calceteiros portugueses para executar e ensinar estes trabalhos no estrangeiro. Em 1986, foi criada uma escola para calceteiros (a Escola de Calceteiros da Câmara Municipal de Lisboa), situada na Quinta do Conde dos Arcos. Da autoria de Sérgio Stichini, em Dezembro de 2006, foi inaugurado também um Monumento ao Calceteiro, sito na Rua da Vitória (baixa Pombalina), entre as Rua da Prata e Rua dos Douradores. Actualmente, encontra-se na Praça dos Restauradores, onde foi colocado depois de ter sido vandalizado e recuperado.

-

Escultura Italiana em Portugal no Século XVII

Escultura Italiana em Portugal no Século XVII

Escultura Italiana em Portugal no Século XVII «€35.00» Teresa Leonor Magalhães do Vale – Escultura Italiana em Portugal no Século XVII – Caleidoscópio – Casal de Cambra – 2003. Desc.[467] pág / 24 cm x 17 cm / Br. Ilust

-

Revista – Instituto de Cultura e Língua Portuguesa (ICALP)

Revista – Instituto de Cultura e Língua Portuguesa (ICALP)

(1) – Revista / Março de 1985 – n.º1 – O Traçar do Rumo – Fernando Cristovão / Homenagem ao Instituto de Alta Cultura – lídio do Amaral / A Praça do Príncipe Real e os Vários Prédios que o Circundam – Eduardo Martins Bairrada / Para Uma Perspectiva da Cultura Portuguesa – Fernando de Mello Moser / Uma Personalidade, Um Tempo, Uma Obra – Fernando Namora Fala a Maria Alzira Seixo / Inter-Bruxo: Um Analisador Ortográfico Interativo para o Português – Pedro Guerreiro / Homem de saber e de Fé: Padre Manuel Antunes: – A. L. de Sousa Franco / O Tratamento Lexicográfico de Texto africano em Língua Portuguesa. O «Africanismo» – Carlos Alberto Antunes Maciel / a Universidade de Coimbra Acolheu Tancredo Neves / Academia das Ciências de Lisboa / In Memoriam… / Evocações Pessoanas / Prémios e Condecorações – Instituto de Cultura e Língua Portuguesa (ICALP) – Lisboa – 1985. Desc. 118 pág / 23 cm x 16,5 cm / Br. Ilust «€15.00»

(1) – Revista / Março de 1985 – n.º1 – O Traçar do Rumo – Fernando Cristovão / Homenagem ao Instituto de Alta Cultura – lídio do Amaral / A Praça do Príncipe Real e os Vários Prédios que o Circundam – Eduardo Martins Bairrada / Para Uma Perspectiva da Cultura Portuguesa – Fernando de Mello Moser / Uma Personalidade, Um Tempo, Uma Obra – Fernando Namora Fala a Maria Alzira Seixo / Inter-Bruxo: Um Analisador Ortográfico Interativo para o Português – Pedro Guerreiro / Homem de saber e de Fé: Padre Manuel Antunes: – A. L. de Sousa Franco / O Tratamento Lexicográfico de Texto africano em Língua Portuguesa. O «Africanismo» – Carlos Alberto Antunes Maciel / a Universidade de Coimbra Acolheu Tancredo Neves / Academia das Ciências de Lisboa / In Memoriam… / Evocações Pessoanas / Prémios e Condecorações – Instituto de Cultura e Língua Portuguesa (ICALP) – Lisboa – 1985. Desc. 118 pág / 23 cm x 16,5 cm / Br. Ilust «€15.00»(2) – Revista / Agosto – Dezembro de 1985 – n.º2 & 3 – Linguagem e Ciência – Harald Weinrich / Gramática Pastrane Um Apontamento Bibliognóstico – Justino Mendes de Almeida / Uma Personalidade, Um Tempo, uma Obra – Luis Archer Fala a Maria de Lurdes Belchior / Questões Sobre a Cultura Portuguesa – Respostas e Prof. Dr. José Sebastião da Silva Dias / Língua e Cultura Portuguesa no Mundo – Fernando Cristóvão / Das Geometrias Labirínticas – Lima de Freitas / Linguagem e Celebração Religiosa – Albino Mamede Cleto / Letra da Lei em Tradução – José Pestana / Sociedade da Língua Portuguesa / Homenagens / Língua e Literatura na Universidade dos Açores – Instituto de Cultura e Língua Portuguesa (ICALP) – Lisboa – 1985. Desc. 176 pág / 23 cm x 16,5 cm / Br. Ilust «€15.00»

(3) – Revista / Julho de 1986 – n.º 5 – Unidade da Língua Portuguesa / Maria Helena Mira Mateus – Bases Analíticas da Ortografia Simplificada da Língua Portuguesa de 1945, renegociadas em 1975 e consolidadas em 1986 / Unificação ortográfica da Língua Portuguesa – João Malaca Casteleiro / A hora e a vez da Língua Portuguesa – Fernando Cristóvão / Um juízo sobre o novo Acordo Ortográfico – Ivo de Castro / As origens do novo acordo – Luís F. Lindley Cintra / O Acordo Ortográfico na praça pública A Língua dos «Infantes» – Eduardo Prado Coelho / Humortográfico / Ortografia e Ortografia Portuguesa – José Gonçalo Herculano de Carvalho / Notícia sobre a elaboração da Terminologia Científica e Técnica da Língua Portuguesa / Maria Elisa Macedo Oliveira – Uma Personalidade, Um Tempo Uma Obra – José de Matos / Cruz fala de Cinema Português / Fernando Pessoa e os meandros da Solidão – António Mateus Vilhena / O Universo Telúrico de Aquilino Ribeiro (II) – Antonio Valdemar / UMA INSTITUiÇÃO, UMA HISTÓRIA Os Jardins-Escolas João de Deus – Um Centro Cultural, Um · Método, Uma Cartilha / Do ensino do Latim na actualidade – Maria Helena da Rocha Pereira / Foi a Espanha quem descobriu o Brasil? – Um depoimento a Espanha quem descobriu o Brasil? – Um depoimento descoberta do Brasil – Luís de Albuquerque / Prémios literários em Portugal – Dulce Matos / O aniversário do Tratado de Windsor / Baquero Moreno – Instituto de Cultura e Língua Portuguesa (ICALP) – Lisboa – 1986. Desc. 168 pág / 23 cm x 16,5 cm / Br. Ilust «€15.00»

-

A Talha Nacional e Joanina em Marco de Canaveses (Vol 1 & 2)-2

A Talha Nacional e Joanina em Marco de Canaveses (Vol 1 & 2)-2

A Talha Nacional e Joanina em Marco de Canaveses «€60.00» José Carlos Meneses Rodrigues – A Talha Nacional e Joanina em Marco de Canaveses (Vol 1 & 2) – Edição Câmara Municipal de Marco de Canaveses – 2001. Desc. 214 + 244 pág / 30 cm x 23 cm / Br. Ilust.

-

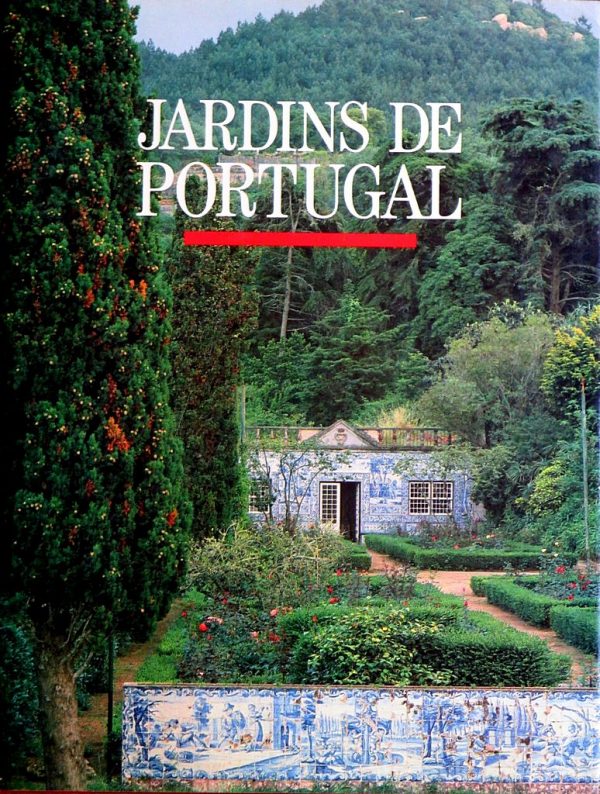

Jardins de Portugal

Jardins de Portugal

Jardins de Portugal «€40.00» Patrick Bowe (Texto) e Nicolas Sapieha (Fotografia) – Jardins de Portugal – Bertrand – Lisboa – 1989. Desc. 223 pág / 31 cm x 24 cm / E. Ilust

-

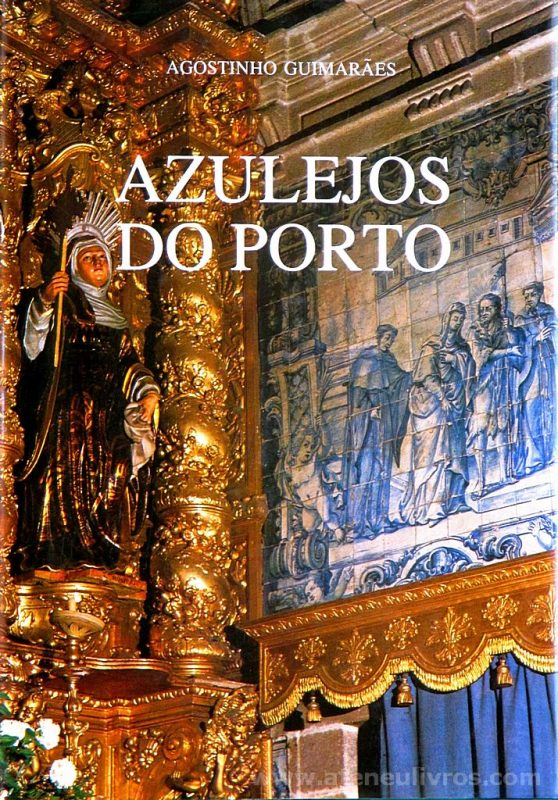

Azulejos do Porto

Azulejos do Porto

Azulejos do Porto «€50.00» Agostinha Guimarães – Azulejos do Porto – Litografia Nacional – Porto – 1989. Desc. 169 pág / 30 cm x 22 cm / E. Ilust

-

Le Portugal

Le Portugal

Le Portugal «€35.00» Rui Rasquilho – Le Portugal (Tradução de Filipe Jarro) – Editions Minerva – Geneve – 1983. Desc. S/N / 32 cm x 24 cm / E Ilust.

-

Estatuária de Lisboa

Estatuária de Lisboa

Estatuária de Lisboa «€20.00» Rafael Laborde Ferreira e Victor Manuel Lopes Ferreira – Estatuária de Lisboa – Edição Amigos do Livro & Câmara de Lisboa – 1985. Desc. 447 pág / 19 cm x 13 cm / Br. Ilust.

-

Portugal «Notes And Pictures»

Portugal «Notes And Pictures»

Portugal «Notes And Pictures» «€17.00» Portugal «Notes And Pictures» – Editions S.N.I – Lisbon – 1952. Desc. 45 + 120 pág / 23 cm x 15 cm / Br. Ilust

-

O Bordado no Trajo Civil em Portugal

O Bordado no Trajo Civil em Portugal

O Bordado no Trajo Civil em Portugal «€30.00» Maria José Taxinha e Natália Guedes – O Bordado no Trajo Civil em Portugal – Secretaria de Estado da Cultura / Direcção-Geral do Património Cultural – Lisboa – 1975. Desc. 139 pág + 1 Desenho / 29,5 cm x 20,5 cm / Br. Ilust

-

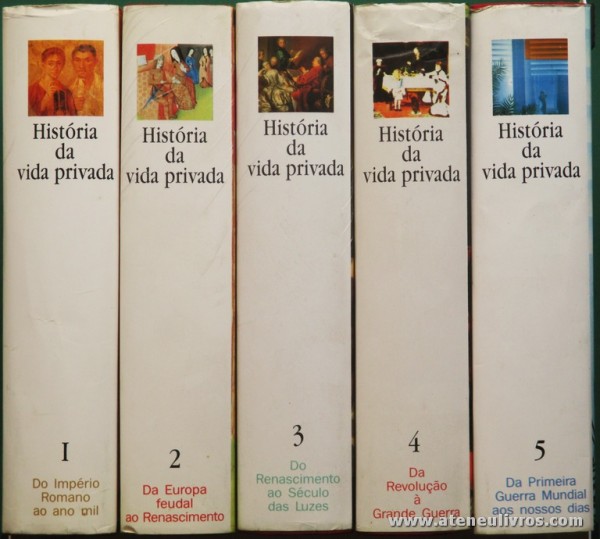

História da Vida Privada

História da Vida Privada

História da Vida Privada «€100.00» Peter Brown, Evelyne Patlagean, Michel Rouche, Yvon Thébert, Paul Veyne – História da Vida Privada [Vol. 1] Do Império ao Ano Mil / História da Vida Privada [Vol. 2] Da Europa Feudal ao Renascimento / História da Vida Privada [Vol. 3] Do Renascimento ao Século das Luzes / História da Vida Privada [Vol. 4] Da Revolução a Grande Guerra / História da Vida Privada [Vol. 5] Da Primeira Guerra ao Nossos Dias (Tradução de Armando Luís de Carvalho Homem – Círculo de Leitores – Lisboa – 1989/91. Desc. 634 + 634 + 635 + 636 + 636 pág / 22 cm x 17 cm / E. Tela. Ilust.

elaborados presentes na calçada lisboeta. A calçada à portuguesa, tal como o nome indica, é originária de

elaborados presentes na calçada lisboeta. A calçada à portuguesa, tal como o nome indica, é originária de

![Paulo Pereira (Direcção) Mila Simões de Abreu, Santiago Macías, M. Justino Maciel, Paulo Pereira & Cláudio Torres (Autores) - História da Arte Portuguesa [Da Pré-História ao Islão] Vol. 1 «Da Pré-História a Arte Islâmica no Ocidente Andaluz» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2007. Desc. 175 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00» Paulo Pereira (Direcção) Mila Simões de Abreu, Santiago Macías, M. Justino Maciel, Paulo Pereira & Cláudio Torres (Autores) - História da Arte Portuguesa [Da Pré-História ao Islão] Vol. 1 «Da Pré-História a Arte Islâmica no Ocidente Andaluz» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2007. Desc. 175 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00»](https://i0.wp.com/ateneulivros.com/wp-content/uploads/2014/12/IMG_3191.jpg?w=197&h=283&ssl=1)

![Paulo Pereira (Direcção) Jorge Rodrigues (Autores) - História da Arte Portuguesa [O Mundo Romântico (Século XI-XIII)] Vol. 2 «O Mundo Romântico (Século XI-XIII)» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2007. Desc. 159 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00» Paulo Pereira (Direcção) Jorge Rodrigues (Autores) - História da Arte Portuguesa [O Mundo Romântico (Século XI-XIII)] Vol. 2 «O Mundo Romântico (Século XI-XIII)» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2007. Desc. 159 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00»](https://i0.wp.com/ateneulivros.com/wp-content/uploads/2014/12/IMG_3190.jpg?w=196&h=283&ssl=1)

![Paulo Pereira (Direcção) José Alberto Seabra Carvalho, Maria José de Macedo, Paulo pereira, Dalia Rodrigues & Nuno Vassalo e Silva (Autores) - História da Arte Portuguesa [O "Modo" Gótico (Século XIII-XV)] Vol. 3 «Do «Modo« Gótico (Século XIII-XV) Do Renascimento ao Maneirismo (Século XVI-XVII) - Circulo de Leitores - Lisboa - 2006. Desc. 193 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00» Paulo Pereira (Direcção) José Alberto Seabra Carvalho, Maria José de Macedo, Paulo pereira, Dalia Rodrigues & Nuno Vassalo e Silva (Autores) - História da Arte Portuguesa [O "Modo" Gótico (Século XIII-XV)] Vol. 3 «Do «Modo« Gótico (Século XIII-XV) Do Renascimento ao Maneirismo (Século XVI-XVII) - Circulo de Leitores - Lisboa - 2006. Desc. 193 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00»](https://i0.wp.com/ateneulivros.com/wp-content/uploads/2014/12/IMG_3197.jpg?w=197&h=283&ssl=1)

![Paulo Pereira (Direcção) Maria José Goulão, Ana Cristina leite, Paulo pereira & Nuno Vassalo e Silva (Autores) - História da Arte Portuguesa [O Manuelino (Século XV-XVI)] Vol. 4 «Do «Modo» Gótico ao manuelino (Século XV-XVI)» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2007. Desc. 177 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00» Paulo Pereira (Direcção) Maria José Goulão, Ana Cristina leite, Paulo pereira & Nuno Vassalo e Silva (Autores) - História da Arte Portuguesa [O Manuelino (Século XV-XVI)] Vol. 4 «Do «Modo» Gótico ao manuelino (Século XV-XVI)» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2007. Desc. 177 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00»](https://i0.wp.com/ateneulivros.com/wp-content/uploads/2014/12/IMG_3188.jpg?w=196&h=283&ssl=1)

![Paulo Pereira (Direcção) Luísa Arruda, Dagoberto Markl, Rafael Moreira, Dalila Rodrigues & Nuno Vassallo e Silva (Autores) - História da Arte Portuguesa [Renascimento Século XVI] Vol. 5 «Do «Modo« Gótico ao Manuelino (Século XV-XVI) Do Renascimento ao Maneirismo (Século XVI-XVII) - Circulo de Leitores - Lisboa - 2006. Desc. 203 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00» Paulo Pereira (Direcção) Luísa Arruda, Dagoberto Markl, Rafael Moreira, Dalila Rodrigues & Nuno Vassallo e Silva (Autores) - História da Arte Portuguesa [Renascimento Século XVI] Vol. 5 «Do «Modo« Gótico ao Manuelino (Século XV-XVI) Do Renascimento ao Maneirismo (Século XVI-XVII) - Circulo de Leitores - Lisboa - 2006. Desc. 203 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00»](https://i0.wp.com/ateneulivros.com/wp-content/uploads/2014/12/IMG_3216.jpg?w=398&h=568&ssl=1)

![Paulo Pereira (Direcção) Sylvie Deswarte-Rosa, Dagoberto Markl, Vítor Serrão & Miguel Soromenho (Autores) - História da Arte Portuguesa [Os Classicismo (Século XVI-XVII)] Vol. 6 «Do Renascimento ao Maneirismo (Século XVI-XVII)» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2007. Desc. 169 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00» Paulo Pereira (Direcção) Sylvie Deswarte-Rosa, Dagoberto Markl, Vítor Serrão & Miguel Soromenho (Autores) - História da Arte Portuguesa [Os Classicismo (Século XVI-XVII)] Vol. 6 «Do Renascimento ao Maneirismo (Século XVI-XVII)» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2007. Desc. 169 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00»](https://i0.wp.com/ateneulivros.com/wp-content/uploads/2014/12/IMG_3195.jpg?w=396&h=568&ssl=1)

![Paulo Pereira (Direcção) José Fernandes Pereira & Nuno Vassalo e Silva (Autores) - História da Arte Portuguesa [O Barroco (Século XVII-XVIII] Vol. 7 «Da Estética Barroca ao Fim do Classicismo» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2007. Desc. 179 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00» Paulo Pereira (Direcção) José Fernandes Pereira & Nuno Vassalo e Silva (Autores) - História da Arte Portuguesa [O Barroco (Século XVII-XVIII] Vol. 7 «Da Estética Barroca ao Fim do Classicismo» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2007. Desc. 179 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00»](https://i0.wp.com/ateneulivros.com/wp-content/uploads/2014/12/IMG_3192.jpg?w=398&h=571&ssl=1)

![Paulo Pereira (Direcção) Ana Cristina Leite, José Fernandes Pereira, Paulo Pereira, Walter Rossa & Raquel Henriques da Silva (Autores) - História da Arte Portuguesa [Neoclassicismo e Romantismo (Século XIX)] Vol. 8 «Da Estética Barroca ao Fim do Classicismo Sentimento, Autoria, Conceito. A Velocidade da Moda e as Vanguardas» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2008. Desc. 193 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00» Paulo Pereira (Direcção) Ana Cristina Leite, José Fernandes Pereira, Paulo Pereira, Walter Rossa & Raquel Henriques da Silva (Autores) - História da Arte Portuguesa [Neoclassicismo e Romantismo (Século XIX)] Vol. 8 «Da Estética Barroca ao Fim do Classicismo Sentimento, Autoria, Conceito. A Velocidade da Moda e as Vanguardas» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2008. Desc. 193 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00»](https://i0.wp.com/ateneulivros.com/wp-content/uploads/2014/12/IMG_3187.jpg?w=396&h=571&ssl=1)

![Paulo Pereira (Direcção) Luísa Arruda, Rui Afonso Santos & Raquel Henriques da Silva (Autores) - História da Arte Portuguesa [A Ruptura Moderna (Século XX) ] Vol. 9 «Sentimento, Autoria, Conceito. A Velocidade da Moda e as Vanguardas» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2008. Desc. 151 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00» Paulo Pereira (Direcção) Luísa Arruda, Rui Afonso Santos & Raquel Henriques da Silva (Autores) - História da Arte Portuguesa [A Ruptura Moderna (Século XX) ] Vol. 9 «Sentimento, Autoria, Conceito. A Velocidade da Moda e as Vanguardas» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2008. Desc. 151 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00»](https://i0.wp.com/ateneulivros.com/wp-content/uploads/2014/12/IMG_3186.jpg?w=396&h=572&ssl=1)

![Paulo Pereira (Direcção) Isabel Carlos, Paulo Varela Gomes, João Lima Pinharanda & Ana Cristina Tostões (Autores) - História da Arte Portuguesa [O Declínio das Vanguardas] Vol. 10 «Sentimentos, Autoria, Conceito. A Velocidade da Moda e as Vanguardas» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2008. Desc. 183 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00» Paulo Pereira (Direcção) Isabel Carlos, Paulo Varela Gomes, João Lima Pinharanda & Ana Cristina Tostões (Autores) - História da Arte Portuguesa [O Declínio das Vanguardas] Vol. 10 «Sentimentos, Autoria, Conceito. A Velocidade da Moda e as Vanguardas» - Circulo de Leitores - Lisboa - 2008. Desc. 183 pág / 27 cm x 19 cm / E. Ilust. «€15.00»](https://i0.wp.com/ateneulivros.com/wp-content/uploads/2014/12/IMG_3189.jpg?w=398&h=572&ssl=1)