José de Arteche – S. Francisco de Xavier – Agência – Geral do Ultramar – Lisboa – 1966. Desc. 264 pág / 22,5 cm x 16 cm / Br.

Ateneulivros

AteneulivrosCompra e Venda de Livros, Manuscritos

José de Arteche – S. Francisco de Xavier – Agência – Geral do Ultramar – Lisboa – 1966. Desc. 264 pág / 22,5 cm x 16 cm / Br.

This entry was posted in Biografia Ordens Religiosas / Templarios / Santiago Religião Cristã

This entry was posted in Biografia Ordens Religiosas / Templarios / Santiago Religião Cristã  and tagged Biografia Ordens Religiosas Religião Cristã

and tagged Biografia Ordens Religiosas Religião Cristã

Daurignac – S. Francisco Xavier – Livraria Apostolado da Imprensa – Porto – 1959. Desc. 509 pág / 19 cm x 13,5 cm / Br. Ilust

This entry was posted in Biografia Ordens Religiosas / Templarios / Santiago Religião Cristã

This entry was posted in Biografia Ordens Religiosas / Templarios / Santiago Religião Cristã  and tagged Biografia Ordens Religiosas Religião Cristã

and tagged Biografia Ordens Religiosas Religião Cristã

Alberto Nunes Baroéth – A Rainha Dona Amélia a Saudade e na Gratidão do Povo Português «Lágrimas Flores e Preces em Homenagem a Excelsa Veneranda da senhora dona Amélia de Orléans e Bragança, que foi Rainha de Portugal – Relevo Gráfico.Ldª – Lisboa 1952. Desc. 160 pág / 18 cm x 12,5 cm / Br. Ilust.

Maria Amélia Luísa Helena de Orleães (Twickenham, 28 de Setembro de 1865 — Chesnay, 25 de Outubro de 1951) foi a última rainha de facto de Portugal. Durante a sua vida, Amélia perdeu todos os seus familiares direitos: defrontou-se com o assassinato do marido, o rei Carlos I, e do filho mais velho, Luís Filipe (episódio conhecido como regicídio de 1908); vinte e quatro anos mais tarde, recebeu a notícia da morte do segundo e último filho, o futuro rei Manuel II; e também ficou de luto com a morte de sua filha, a infanta Maria Ana de Bragança, nascida em um parto prematuro, e, em 1920, com a morte do cunhado, o infante Afonso, Duque do Porto, único irmão do rei D. Carlos I. Ela foi o único membro da família real portuguesa exilada após a implantação da república – facto ocorrido a 5 de Outubro de 1910 – que visitou Portugal em vida, bem como o último membro a morrer, aos oitenta e seis anos. Amélia de Orleães viveu sofridas décadas de exílio, entre Inglaterra e França, onde aguentou a Segunda Guerra Mundial(1939-1945). Esta frase estava entre as suas últimas palavras: “Quero bem a todos os portugueses, mesmo àqueles que me fizeram mal”. Amélia era a filha primogénita de Luís Filipe, conde de Paris (neto do último rei da França, Luís Filipe I, e como tal pretendente ao trono francês) e de Maria Isabel de Orleães-Montpensier, infanta da Espanha, filha do duque António de Montpensier. Através de sua irmã Luísa, a princesa é tia-avó do rei Juan Carlos I da Espanha. D. Amélia passou parte da infância em Inglaterra, onde nasceu, devido ao exílio a que a sua família estava sujeita desde que Napoleão III assumira o trono da França, em 1848. Somente após a queda do império, em 1871, os Orleães puderam regressar ao país. A princesa teve então a esmerada educação reservada às princesas, embora o seu pai apenas fosse pretendente à coroa. A princesa cresceu em grandes palácios e frequentemente viajava para a Áustria e Espanha, onde visitava seus parentes da família real espanhola (sua avó materna era filha de Fernando VII). D. Amélia adorava teatro e ópera. Uma ávida leitora, escrevia para seus autores favoritos e, ademais, tinha dons para pintura. O matrimónio de Amélia de Orleães com o príncipe real Carlos, Duque de Bragança, ocorreu após falharem várias hipóteses de uma união com a família imperial austríaca e a família real espanhola.É dito que Otto von Bismarck foi contrário ao seu noivado com o arquiduque Francisco Fernando da Áustria, cujo assassinato, após a tragédia de Sarajevo, foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Amélia poderia ter ficado no lugar de Sofia, Duquesa de Hohenberg, também assassinada na ocasião. Porém, ironicamente, ela acabou tendo uma experiência semelhante ainda antes da morte do arquiduque: o Regicídio de 1908. Apesar do casamento arranjado, Amélia e Carlos apaixonaram-se um pelo outro. A 18 de maio de 1886, a futura Duquesa de Bragança partiu de França. Ao chegar em Pampilhosa, terá descido do comboio com o pé esquerdo. No dia seguinte, em 19 de maio, às 5 horas da tarde, a princesa conheceu a corte em Lisboa, que estava à sua espera. Foi bem recebida pelos sogros, o rei Luís I e a rainha Maria Pia. O casamento foi celebrado no dia 22 de maio de 1886, na Igreja de São Domingos, e grande parte do povo lisboeta saiu às ruas para acompanhar a cerimónia. O Duque e a Duquesa de Bragança mudaram-se para sua nova residência, o Palácio de Belém, onde nasceriam os dois filhos: Luís Filipe e o futuro Manuel II de Portugal. Eles também tiveram uma filha, Maria Ana, nascida em 14 de Dezembro de 1887, mas essa sobreviveu por poucas horas. Em Outubro de 1889, com a morte do sogro, Amélia, então com apenas vinte e quatro anos, tornou-se rainha de Portugal. Contudo, o reinado de seu marido, titulado Carlos I, enfrentava crises políticas, tais como o Ultimato britânico de 1890, e a insatisfação popular; crescia o ódio à família real portuguesa. Em Janeiro de 1891, em Porto, houve uma rebelião republicana, mas foi sufocada. Em 1892, Amélia recebeu a Rosa de Ouro do Papa Leão XIII. Como rainha, porém, Amélia desempenhou um papel importante. Com sua elegância e carácter culto, influenciou a corte portuguesa. Interessada pela erradicação dos males da época, como a pobreza e a tuberculose, fundou dispensário, sanatórios, lactários populares, cozinhas económicas e creches. Todavia, suas obras mais conhecidas são as fundações do Instituto de Socorros a Náufragos (em 1892); do Museu dos Coches Reais (1905); do Instituto Pasteur em Portugal (Instituto Câmara Pestana); e da Assistência Nacional aos Tuberculosos. A propaganda republicana, que estava ganhando força, apelidava-a de “beata gastadora e leviana”. Como mãe, a rainha soube dar uma excelente educação aos seus dois filhos, alargando-lhes os horizontes culturais com uma viagem pelo Mediterrâneo, a bordo do iate real Amélia, mostrando-lhes as antigas civilizações romana, grega e egípcia.O regicídio de 1° de Fevereiro de 1908 lançou-a num profundo desgosto, do qual D. Amélia jamais se recuperou totalmente. Retirou-se então para o Palácio da Pena, em Sintra, não deixando porém de procurar apoiar, por todos os meios, o seu jovem filho, o rei D. Manuel II, no período em que se assistiu ao degradar das instituições monárquicas. Encontrava-se justamente no Palácio da Pena, quando eclodiu a revolução de Outubro de 1910. Após a proclamação da República Portuguesa, em 5 de Outubro de 1910, Amélia seguiu o caminho do exílio com o resto da família real portuguesa para Londres,Inglaterra. Depois do casamento de D. Manuel II, com Augusta Vitória de Hohenzollern-Sigmaringen, a rainha passou a residir em Château de Bellevue, perto deVersalhes, em França. Em 1932, D. Manuel II morreu inesperadamente em Twickenham, o mesmo subúrbio londrino onde sua mãe havia nascido. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo Salazar ofereceu-lhe asilo político em Portugal, mas D. Amélia permaneceu em França ocupada, com imunidade diplomática portuguesa. Após o fim da guerra, em 8 de junho de 1945, regressou a Portugal, numa emocionante jornada, visitando o Santuário de Fátima e todos os lugares que lhe estavam ligados, com exceção de Vila Viçosa, apesar da grande afeição que sentia por esta vila alentejana.Pouco antes da sua visita a Portugal, D. Amélia aceitara ser madrinha de baptismo de Duarte Pio de Bragança, confirmando a reconciliação dos dois ramos da família Bragança.No dia 25 de outubro de 1951, a rainha Amélia faleceu em sua residência em Versalhes, aos oitenta e seis anos. Tinha sido atingida por um fatal ataque de uremia, morrendo às 9h e 35min da manhã. O corpo da rainha foi então trasladado pela fragata Bartolomeu Dias para junto do marido e dos filhos, no panteão real dos Bragança, na Igreja de São Vicente de Fora. Esse foi o seu último desejo na hora de sua morte. O funeral teve honras de Estado e foi visto por grande parte do povo de Lisboa.

This entry was posted in Biografia História de Portugal Monarquia

This entry was posted in Biografia História de Portugal Monarquia  and tagged Biografia História de Portugal Monarquia

and tagged Biografia História de Portugal Monarquia

João XXIII – Memórias de Um Núncio «França (1944-1953» «Tradução de Alda Rosa e Duarte Nuno Simões» – Livraria Moais Editora – Lisboa – 1966. Desc. 350 pág / 23 cm x 16 cm / Br.

This entry was posted in Biografia Ordens Religiosas / Templarios / Santiago Religião Cristã

This entry was posted in Biografia Ordens Religiosas / Templarios / Santiago Religião Cristã  and tagged Biografia Ordens Religiosas Religião Cristã

and tagged Biografia Ordens Religiosas Religião Cristã

José Leite. S. J. – Santos de Cada Dia / Vol. I – II – III – Editorial A. O. – Braga – 1987. Desc. 572 + 565 + 460 pág / 23 cm x 15 cm / Br. «Completa»

This entry was posted in Biografia Ordens Religiosas / Templarios / Santiago Religião Cristã

This entry was posted in Biografia Ordens Religiosas / Templarios / Santiago Religião Cristã  and tagged Biografia Ordens Religiosas Religião Cristã Santiago Templarios

and tagged Biografia Ordens Religiosas Religião Cristã Santiago Templarios

Jorge Campos Tavares – Dicionário de Santos «Hagiológico Iconográfico de Atributos de Arte e Profissões de Padroados de Compositores de Musica Religiosa – Lello & Irmão – Editores – Porto – 1990. Desc. 284 pág / 21 cm x 14.5 cm / E. Ilust.

This entry was posted in Arte Antiga Arte Sacra Biografia Dicionarios Ordens Religiosas / Templarios / Santiago Religião Cristã

This entry was posted in Arte Antiga Arte Sacra Biografia Dicionarios Ordens Religiosas / Templarios / Santiago Religião Cristã  and tagged Arte Antiga Arte Sacra Biografia Dicionarios Ordens Religiosas Religião Cristã Santiago Templarios

and tagged Arte Antiga Arte Sacra Biografia Dicionarios Ordens Religiosas Religião Cristã Santiago Templarios

M. Joana Mendes Leal – O Santo Padre Cruz – Livraria Apostolado da Imprensa – Porto – 1959. Desc. 661 pág + 18 Ilust. / 18,5 cm x 13,5 cm / Br. Ilust.

This entry was posted in Biografia Monografias Ordens Religiosas / Templarios / Santiago Religião Cristã

This entry was posted in Biografia Monografias Ordens Religiosas / Templarios / Santiago Religião Cristã  and tagged Biografia Monografias Ordens Religiosas Religião Cristã

and tagged Biografia Monografias Ordens Religiosas Religião Cristã

Hugo de Azevedo – Uma Luz no Mundo – Vida do servo de Deus Monsenhor Josemaía Escrivá de Balaguer Fundador do Opus Dei – Edições Prumo, Lda / Editora Rei dos Livros, Lda – Lisboa – 1988. Desc. 403 pág + 16 Ilust / 24 cm x 16 cm / E. Ilust.

This entry was posted in Biografia Opus Dei Ordens Religiosas / Templarios / Santiago Religião Cristã

This entry was posted in Biografia Opus Dei Ordens Religiosas / Templarios / Santiago Religião Cristã  and tagged Biografia Opus Dei Ordens Religiosas Religião Cristã

and tagged Biografia Opus Dei Ordens Religiosas Religião Cristã

José S. Assunção – Auto-Retrato de Humberto Delgado – Edição de Autor – Lisboa – 1958. Desc. 24 pág / 24 cm x 17 cm / Br.

This entry was posted in Biografia Estado Novo História Contemporânea História de Portugal

This entry was posted in Biografia Estado Novo História Contemporânea História de Portugal  and tagged Biografia Estado Novo História Salazar

and tagged Biografia Estado Novo História Salazar

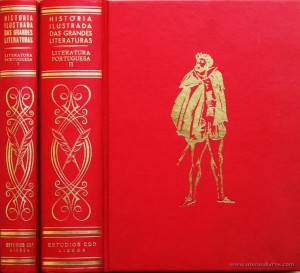

António José Saraiva e Óscar Lopes – História Ilustrada das Grandes Literaturas «Literatura Portuguesa» Vol. I e II – Estúdios Cor – Lisboa – 1966/73. Desc. 911 + XVI + 170 Fotos / 25 cm x 19 cm / E . Ilust.

António José Saraiva (Leiria, 31 de Dezembro de 1917 — Lisboa, 17 de Março de 1993 ) foi um professor e historiador de literatura portuguesa. Segundo dos sete filhos de José Leonardo Venâncio Saraiva e de Maria da Ressurreição Baptista, foi criado em Leiria até aos quinze anos. Estudou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde se doutorou em Filologia Românica, em 1942, com a tese Gil Vicente e o Fim do Teatro Medieval. Em Lisboa conhece Óscar Lopes, com quem escreverá, em com autoria, a História da Literatura Portuguesa, publicada pela 1.ª vez em 19552. Opositor ao Salazarismo, foi militante do Partido Comunista Português, de que saiu em ruptura, depois de uma viagem à URSS. Apoiou a candidatura do general Norton de Matos à Presidência da República, em 1949. Nesse ano foi preso e impedido de ensinar. Durante os anos seguintes, viveu exclusivamente das suas publicações e da colaboração em jornais e revistas. Exilou-se na França em 1960, tendo em seguida ido viver para os Países Baixos, onde leccionou na Universidade de Amesterdão. Regressado a Portugal, após o 25 de Abril, tornou-se professor catedrático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. António José Saraiva publicou uma vastíssima e importante obra, considerada uma referência nos domínios da história da literatura e da história da cultura portuguesas, amadurecida quer na edição de obras e no estudo de autores individualizados (Camões, Correia Garção, Cristóvão Falcão, Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Fernão Lopes,Fernão Mendes Pinto, Gil Vicente, Eça de Queirós, Oliveira Martins), quer através da publicação de obras de grande fôlego como a História da Cultura em Portugal ou, de parceria com Óscar Lopes, a História da Literatura Portuguesa. É pai do jornalista José António Saraiva e irmão do historiador José Hermano Saraiva, do qual sempre foi muito próximo. Foi também sobrinho, pelo lado da mãe, de José Maria Hermano Baptista, militar centenário, (1895 – 2002, viveu até aos 107 anos) o último veterano português sobrevivente, que combateu na Primeira Guerra Mundial.

António José Saraiva (Leiria, 31 de Dezembro de 1917 — Lisboa, 17 de Março de 1993 ) foi um professor e historiador de literatura portuguesa. Segundo dos sete filhos de José Leonardo Venâncio Saraiva e de Maria da Ressurreição Baptista, foi criado em Leiria até aos quinze anos. Estudou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde se doutorou em Filologia Românica, em 1942, com a tese Gil Vicente e o Fim do Teatro Medieval. Em Lisboa conhece Óscar Lopes, com quem escreverá, em com autoria, a História da Literatura Portuguesa, publicada pela 1.ª vez em 19552. Opositor ao Salazarismo, foi militante do Partido Comunista Português, de que saiu em ruptura, depois de uma viagem à URSS. Apoiou a candidatura do general Norton de Matos à Presidência da República, em 1949. Nesse ano foi preso e impedido de ensinar. Durante os anos seguintes, viveu exclusivamente das suas publicações e da colaboração em jornais e revistas. Exilou-se na França em 1960, tendo em seguida ido viver para os Países Baixos, onde leccionou na Universidade de Amesterdão. Regressado a Portugal, após o 25 de Abril, tornou-se professor catedrático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. António José Saraiva publicou uma vastíssima e importante obra, considerada uma referência nos domínios da história da literatura e da história da cultura portuguesas, amadurecida quer na edição de obras e no estudo de autores individualizados (Camões, Correia Garção, Cristóvão Falcão, Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Fernão Lopes,Fernão Mendes Pinto, Gil Vicente, Eça de Queirós, Oliveira Martins), quer através da publicação de obras de grande fôlego como a História da Cultura em Portugal ou, de parceria com Óscar Lopes, a História da Literatura Portuguesa. É pai do jornalista José António Saraiva e irmão do historiador José Hermano Saraiva, do qual sempre foi muito próximo. Foi também sobrinho, pelo lado da mãe, de José Maria Hermano Baptista, militar centenário, (1895 – 2002, viveu até aos 107 anos) o último veterano português sobrevivente, que combateu na Primeira Guerra Mundial.

——————————————————————————————-

Óscar Luso de Freitas Lopes (Leça da Palmeira, 2 de Outubro de 1917 – Matosinhos, 22 de Março de 2013) foi um professor português que desenvolveu a sua actividade docente e de investigação nas áreas da literatura e da linguística. Óscar Lopes era filho do folclorista Armando Lopes e da violoncelista Irene Freitas. Sua irmã Maria Mécia de Freitas Lopes (Leça) foi esposa de Jorge de Sena e organizadora do espólio literário deste. Óscar Lopes foi um homem bom. E foi um homem humilde como só os homens sábios sabem ser. Humilde no saber, nas certezas, sempre pronto a rever-se e a ensaiar novas soluções para o mar de interrogações por onde navegava procurando persistentemente respostas, sem que isso implicasse perda de um norte ideológico que toda a vida procurou com perseverança, estudo e abertura de espírito. A vida desafiava-o quotidianamente e todos os planos da realidade o interpelavam, por isso nunca se fechou numa única área do saber, nunca foi rato de biblioteca, embora tivesse sido um leitor compulsivo, nunca se fechou ao chamamento do mundo, quer o mundo fosse a sua escola, a sua cidade, o seu partido, o seu país, o planeta, o cosmos. Tudo o interessava e por isso era tão fascinante ouvi-lo, sempre apaixonado pelo ato de pensar, falar, quer da história duma palavra, como da de um longínquo astro, quer de uma qualquer estrutura linguística, como de um verso de Camilo Pessanha, quer da música que tanto amava, como do último problema de lógica com que se debatia. Amava a humanidade e o mundo tão agreste em que lhe foi dado viver. A curiosidade intelectual insaciável faz dele, jovem professor de português nos liceus, já com duas licenciaturas feitas, um incansável estudioso da literatura e da língua. Começa por se dedicar à historiografia literária, publicando abundantemente já nos anos 40, mas, depois, a crítica literária da produção contemporânea atrai-o e torna-se um brilhante ensaísta, que publica nas páginas do Comércio do Porto, durante as décadas de 50 e 60, uma crítica extremamente original, atenta à materialidade formal do texto literário, na qual vai construindo o seu conceito singular de “realismo problemático ou dialético”, um realismo longínquo da tradição oitocentista e heterodoxo relativamente ao neorrealismo imperante, que se manifesta sempre que a literatura resiste ao senso comum e produz um alargamento de mundos. Através desse exercício crítico vai afinando o seu conceito de que a leitura tem sempre um carácter provisório. Ler é fazer tentativas, é ensaiar sínteses, pontos de equilíbrio num palco de conflitos que um texto sempre constitui. Por isso, para Óscar Lopes, a leitura de um texto literário constitui um desafio para quem lê: “compreender, realmente, uma obra é compreender-se melhor.” Esta tentativa de ler com propriedade e instrumentos tão rigorosos quanto possível leva-o a mergulhar mais no estudo da língua. Nos anos 60, num clima intelectualmente adverso, impedido até, por algum tempo, de ensinar, controlado nos contactos, movimentos, correspondência, em clima de grande solidão intelectual, Óscar Lopes torna-se um investigador de ponta no campo da linguística. Escreve, como bolseiro da Fundação Gulbenkian, a inovadora Gramática Simbólica do Português, a partir das experiências que faz com os seus estudantes adolescentes, cruzando formalmente o ensino do português com o da matemática. Quando, com o 25 de Abril, vê finalmente abrirem-se-lhe as portas da Universidade, será no campo da linguística que exercerá o seu magistério. Eu, então jovem assistente universitária, recordo o pasmo com que assisti a algumas das aulas de Linguística Matemática e Computacional que dava nos intervalos que a gestão da Faculdade de Letras do Porto, em quotidiano processo de mudança e democratização lhe permitiam, gestão que ele abraçou com o entusiasmo que punha em tudo. Claro que todos o lembramos por essa obra fundadora de uma historiografia literária nova, arredada da historiografia positivista imperante, que escreveu a duas mãos com o amigo de sempre, António José Saraiva, a História da Literatura Portuguesa, a qual, com cerca de 20 edições, formou gerações de estudantes em Portugal, no Brasil e um pouco por todo o mundo onde se estuda a literatura portuguesa. Mas ela é apenas a parte com mais visibilidade da obra muito mais vasta e complexa, até muito tarde desconhecida, deste homem do norte. A bondade já evocada de Óscar Lopes, fruto evidentemente da sua elevada dimensão ética, também decorre em grande medida do ensaísmo que sempre praticou em todos os domínios – ensaísmo no seu sentido etimológico de ensaiar, tentar, encontrar soluções e tentar de novo novas hipóteses. A sua bondade manifestava-se neste espírito de abertura ao conhecimento e ao diálogo com o outro. Das coisas de que mais gostava era de trocar, debater, defender ideias e por isso ouvia o outro com uma disponibilidade sem limites: do aluno principiante ao intelectual ou ao criador de maior renome. Ouvia-os com um interesse genuinamente idêntico conjugando ao máximo os seus próprios preconceitos ou pressupostos ideológicos. O membro do Comité Central do PCP que também foi durante algum tempo não adotava qualquer ortodoxia nas suas opções ideológicas ou epistemológicas. Um dia, em 1992, Óscar Lopes escrevia a um António José Saraiva doente e desalentado: “Só o enfraquecimento da convicção é que nos pode dar a obsessão da morte. Lembra-te do verso de Pessoa, no poema Iniciação: «Neófito, a morte não existe»(sic). Cada um de nós é muito mais (e muitos mais) do que aquele que se vê. (…) «Neófito, a morte não existe»(sic), a não ser na falta de convicção de verdade ou de valor». Era assim Óscar Lopes, não acreditando na morte e perseguindo sentidos de verdade para a vida no pensamento.

Óscar Luso de Freitas Lopes (Leça da Palmeira, 2 de Outubro de 1917 – Matosinhos, 22 de Março de 2013) foi um professor português que desenvolveu a sua actividade docente e de investigação nas áreas da literatura e da linguística. Óscar Lopes era filho do folclorista Armando Lopes e da violoncelista Irene Freitas. Sua irmã Maria Mécia de Freitas Lopes (Leça) foi esposa de Jorge de Sena e organizadora do espólio literário deste. Óscar Lopes foi um homem bom. E foi um homem humilde como só os homens sábios sabem ser. Humilde no saber, nas certezas, sempre pronto a rever-se e a ensaiar novas soluções para o mar de interrogações por onde navegava procurando persistentemente respostas, sem que isso implicasse perda de um norte ideológico que toda a vida procurou com perseverança, estudo e abertura de espírito. A vida desafiava-o quotidianamente e todos os planos da realidade o interpelavam, por isso nunca se fechou numa única área do saber, nunca foi rato de biblioteca, embora tivesse sido um leitor compulsivo, nunca se fechou ao chamamento do mundo, quer o mundo fosse a sua escola, a sua cidade, o seu partido, o seu país, o planeta, o cosmos. Tudo o interessava e por isso era tão fascinante ouvi-lo, sempre apaixonado pelo ato de pensar, falar, quer da história duma palavra, como da de um longínquo astro, quer de uma qualquer estrutura linguística, como de um verso de Camilo Pessanha, quer da música que tanto amava, como do último problema de lógica com que se debatia. Amava a humanidade e o mundo tão agreste em que lhe foi dado viver. A curiosidade intelectual insaciável faz dele, jovem professor de português nos liceus, já com duas licenciaturas feitas, um incansável estudioso da literatura e da língua. Começa por se dedicar à historiografia literária, publicando abundantemente já nos anos 40, mas, depois, a crítica literária da produção contemporânea atrai-o e torna-se um brilhante ensaísta, que publica nas páginas do Comércio do Porto, durante as décadas de 50 e 60, uma crítica extremamente original, atenta à materialidade formal do texto literário, na qual vai construindo o seu conceito singular de “realismo problemático ou dialético”, um realismo longínquo da tradição oitocentista e heterodoxo relativamente ao neorrealismo imperante, que se manifesta sempre que a literatura resiste ao senso comum e produz um alargamento de mundos. Através desse exercício crítico vai afinando o seu conceito de que a leitura tem sempre um carácter provisório. Ler é fazer tentativas, é ensaiar sínteses, pontos de equilíbrio num palco de conflitos que um texto sempre constitui. Por isso, para Óscar Lopes, a leitura de um texto literário constitui um desafio para quem lê: “compreender, realmente, uma obra é compreender-se melhor.” Esta tentativa de ler com propriedade e instrumentos tão rigorosos quanto possível leva-o a mergulhar mais no estudo da língua. Nos anos 60, num clima intelectualmente adverso, impedido até, por algum tempo, de ensinar, controlado nos contactos, movimentos, correspondência, em clima de grande solidão intelectual, Óscar Lopes torna-se um investigador de ponta no campo da linguística. Escreve, como bolseiro da Fundação Gulbenkian, a inovadora Gramática Simbólica do Português, a partir das experiências que faz com os seus estudantes adolescentes, cruzando formalmente o ensino do português com o da matemática. Quando, com o 25 de Abril, vê finalmente abrirem-se-lhe as portas da Universidade, será no campo da linguística que exercerá o seu magistério. Eu, então jovem assistente universitária, recordo o pasmo com que assisti a algumas das aulas de Linguística Matemática e Computacional que dava nos intervalos que a gestão da Faculdade de Letras do Porto, em quotidiano processo de mudança e democratização lhe permitiam, gestão que ele abraçou com o entusiasmo que punha em tudo. Claro que todos o lembramos por essa obra fundadora de uma historiografia literária nova, arredada da historiografia positivista imperante, que escreveu a duas mãos com o amigo de sempre, António José Saraiva, a História da Literatura Portuguesa, a qual, com cerca de 20 edições, formou gerações de estudantes em Portugal, no Brasil e um pouco por todo o mundo onde se estuda a literatura portuguesa. Mas ela é apenas a parte com mais visibilidade da obra muito mais vasta e complexa, até muito tarde desconhecida, deste homem do norte. A bondade já evocada de Óscar Lopes, fruto evidentemente da sua elevada dimensão ética, também decorre em grande medida do ensaísmo que sempre praticou em todos os domínios – ensaísmo no seu sentido etimológico de ensaiar, tentar, encontrar soluções e tentar de novo novas hipóteses. A sua bondade manifestava-se neste espírito de abertura ao conhecimento e ao diálogo com o outro. Das coisas de que mais gostava era de trocar, debater, defender ideias e por isso ouvia o outro com uma disponibilidade sem limites: do aluno principiante ao intelectual ou ao criador de maior renome. Ouvia-os com um interesse genuinamente idêntico conjugando ao máximo os seus próprios preconceitos ou pressupostos ideológicos. O membro do Comité Central do PCP que também foi durante algum tempo não adotava qualquer ortodoxia nas suas opções ideológicas ou epistemológicas. Um dia, em 1992, Óscar Lopes escrevia a um António José Saraiva doente e desalentado: “Só o enfraquecimento da convicção é que nos pode dar a obsessão da morte. Lembra-te do verso de Pessoa, no poema Iniciação: «Neófito, a morte não existe»(sic). Cada um de nós é muito mais (e muitos mais) do que aquele que se vê. (…) «Neófito, a morte não existe»(sic), a não ser na falta de convicção de verdade ou de valor». Era assim Óscar Lopes, não acreditando na morte e perseguindo sentidos de verdade para a vida no pensamento.

This entry was posted in Biografia Bocage Camiliana Camoniana História de Literatura Literatura

This entry was posted in Biografia Bocage Camiliana Camoniana História de Literatura Literatura  and tagged Biografia Bocage Camiliana Camoniana História de Literatura Literatura

and tagged Biografia Bocage Camiliana Camoniana História de Literatura Literatura

D. Afonso Eduardo Martins Zuquete «Direcção e Coordenação» António Machado Faria «Colaboração» – Armorial Lusitano – Editorial Enciclopédia Ld.ª – Lisboa – 1961. Desc. 731 pág + 19 Estampas / 25,5 cm x 18 cm / E. Ilust.

Duarte Nunes Leão – Crónicas dos Reis de Portugal «Introdução e Revisão de M. Lopes de Almeida» – Lello & Irmão – Editores – Lisboa – 1975. Desc. 1010 pág / 26 cm x 19,5 cm / E.

Duarte Nunes de leão, Jurista, Linguista e História Português, de origem Judaica, Nasceu em Évora, provavelmente em 1530, e Morreu em Lisboa em 160. Formou-se em Direitos Civil pela Universidade de Coimbra, Desempenhando mais tarde o Cargo de Desembargador na Casa da Suplicação. Defendeu a Anexação de Portugal por Castela, mas foi depois mal recompensado pelos Governos Filipinos, que Lhe Moveram ou Deixaram Mover perseguição, certamente explicáveis pelo antissemitismo corrente na época. A sua obra cobre fundamentalmente três áreas: O Direito, e História e os Linguísticos. Na Primeira, Publicou diversos Colectâneas de Documentos. A estes trabalhos Parear ter Dedicado a década de 156o. No Capítulo da história, deixou nos algumas interessantes Investigações de Carácter Biográfico e genealógico sobre a casa Real portuguesa, e Ainda uma Descrição do Reino de portugal, que data de 1610. a Terceira Dimensão da sua obra é porventura a mais relevante. Nunes de Leão Publicou estudos Pioneiros sobre o nosso idioma. Em 1576 veio a Lume uma Ortografia da Língua Portuguesa, em que se assumiu como o Fundador, no nosso país, dos Estudos Ortográficos- Em 1606 Publicou uma origem da língua portuguesa. Sabe-se da existência Outros escritos, Nomeadamente nos domínios da lexicologia e da etimologia, que contudo se perdem.

This entry was posted in Biografia Descobrimentos Genealogia História de Portugal

This entry was posted in Biografia Descobrimentos Genealogia História de Portugal  and tagged Biografia Descobrimentos Genealogia História de Portugal

and tagged Biografia Descobrimentos Genealogia História de Portugal

Vital Fontes – Servidor de Reis e de Presidentes (Da Monarquia à Republica do Sr. D. Luís ao Sr. General Carmona) – Editorial Marítimo-Colonial, Lda – Lisboa – 1945. Desc. 177 pág / 19 cm x 13 cm 7 Br. Ilust.

This entry was posted in Biografia História Contemporânea História de Portugal Monarquia Republica

This entry was posted in Biografia História Contemporânea História de Portugal Monarquia Republica  and tagged Biografia História Contemporânea História de Portugal Monarquia Republica

and tagged Biografia História Contemporânea História de Portugal Monarquia Republica

Mário Monteiro – Bilac e Portugal – Agência Editorial Brasileira – Lisboa – 1936. Desc. 256 / 19,5 cm x 13 cm / Br. Ilust.

Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac (Rio de Janeiro, 16 de Dezembro de 1865 – 28 de Dezembro de 1918) foi um jornalista e poeta brasileiro, membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Criou a cadeira 15, cujo patrono é Gonçalves Dias. Conhecido por sua atenção a literatura infantil e, principalmente, pela participação cívica, era republicano e nacionalista; também era defensor do serviço militar obrigatório. Bilac escreveu a letra do Hino à Bandeira e fez oposição ao governo de Floriano Peixoto. Foi membro-fundador da Academia Brasileira de Letras, em 1896. Em 1907, foi eleito “príncipe dos poetas brasileiros”, pela revista Fon-Fon. Bilac, autor de alguns dos mais populares poemas brasileiros, é considerado o mais importante de nossos poetas parnasianos. No entanto, para o crítico João Adolfo Hansen, “o mestre do passado, do livro de poesia escrito longe do estéril turbilhão da rua, não será o mesmo mestre do presente, do jornal, a cronicar assuntos quotidianos do Rio, prontinho para intervenções de Agache e a erradicação da plebe rude, expulsa do centro para os morros”. Filho de Brás Martins dos Guimarães Bilac e de sua mulher Delfina Belmira Gomes de Paula e neto paterno de João Martins dos Guimarães Bilac e de sua mulher Angélica Pereira da Fonseca, irmã do 1.º Visconde de Maricá e 1.º Marquês de Maricá, era considerado um aluno aplicado, conseguindo, aos 15 anos – antes, portanto, de completar a idade exigida – autorização especial de ingressar no curso de Medicina na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, a gosto do pai e a contra gosto próprio, que era médico da então Guerra do Paraguai. Começa a frequentar as aulas, mas seu trabalho da redacção da Gazeta Académica absorve-o mais do que a sisuda anatomia. Do mesmo modo, no tempo de colégio, deliciara-se com as viagens que os livros de Júlio Verne lhe ofereciam à fantasia. No menino e no jovem já se manifestavam as marcas de sua paixão futura: o fascínio poder criador da palavra. Bilac não concluiu o curso de Medicina e nem o de Direito que frequentou posteriormente, em São Paulo. Bilac foi jornalista, poeta, frequentador de rodas de boémias e literárias do Rio. Sua projecção como jornalista e poeta e seu contacto com intelectuais e políticos da época conduziram-o a um cargo público: o de inspector escolar. Teve colaboração em publicações periódicas como as revistas: A Imprensa (1885-1891), A Leitura (1894-1896), Branco e Negro (1896-1898), Brasil-Portugal (1899-1914) e Atlântida (1915-1920). Sua estreia como poeta, nos jornais cariocas, ocorreu com a publicação do soneto “Sesta de Nero” no jornal Gazeta de Notícias, em agosto de 1884. Recebeu comentários elogiosos de Artur Azevedo, precedendo dois outros sonetos seus, no Diário de Notícias. No ano de 1897, Bilac acabou perdendo o controle do seu Serpollet e o bateu contra uma árvore na Estrada da Tijuca, no Rio de Janeiro – RJ, sendo o primeiro motorista a sofrer um acidente automobilístico no Brasil. Aos poucos profissionaliza-se: produz, além de poemas, textos publicitários, crónicas, livros escolares e poesias satíricas. Visa contar através de seus manuscritos a realidade presente na sua época. Em 1891, com a dissolução do parlamento e a posse de Floriano Peixoto, intelectuais perdem seu protetor, Dr. Portela, ligado com o primeiro presidente republicano Deodoro da Fonseca. Fundado O Combate, órgão antiflorianista e a instalação do estado de sítio, Bilac é preso e passa quatro meses detido na Fortaleza da Laje, no Rio de Janeiro. O grande amor de Bilac foi Amélia de Oliveira, irmã do poeta Alberto de Oliveira. Chegaram a ficar noivos, mas o compromisso foi desfeito por oposição de outro irmão da noiva, desconfiado de que o poeta era um homem sem futuro. Seu segundo noivado fora ainda menos duradouro, com Maria Selika, filha do violonista Francisco Pereira da Costa. Viveu só sem constituir família até o fim de seus dias. Encontra-se sepultado no Cemitério de São João Batista no Rio de Janeiro.Escreveu diversos livros escolares, ora sozinho, ora com Coelho Neto ou com Manuel Bonfim. Já consagrado em 1907, o autor do Hino da Bandeira é convidado para liderar o movimento em prol do serviço militar obrigatório, já matéria de lei desde 1907, mas apenas discutido em 1915. Bilac se desdobra para convencer os jovens a se alistar. Já no fim de sua vida, em 1917, Bilac recebe o título de professor honorário da Universidade de São Paulo. E talvez seja considerado um professor mesmo: dos contemporâneos, leitores de suas crónicas e ouvintes de sua poesia; dos que se formaram na leitura de seus livros escolares; de modo geral, dos que até hoje são enfeitiçados por seus poemas. É como poeta Bilac que se imortalizou. Foi eleito Príncipe dos Poetas Brasileiros pela revista Fon-Fon em 1907. Juntamente com Alberto de Oliveira e Raimundo Correia, foi a maior liderança e expressão do Parnasianismo no Brasil, constituindo a chamada Tríade Parnasiana. A publicação de Poesias, em 1888 rendeu-lhe a consagração. Ao tomar palavra no banquete-homenagem que lhe fora oferecido a 3 de Dezembro de 1907, Bilac enfatizaria o fato de ser sua figura representativa de toda uma geração: ” O que estais, como brasileiros, louvando e premiando nesta sala, é o trabalho árduo, fecundo, revolucionário, corajoso da geração literária a que pertenço, e o papel definido, preciso, dominante, que essa geração conquistou com o seu labor, para o homem das letras, no seio da civilização brasileira… Que fizemos nós? Fizemos isto: transformamos o que era até então um passatempo, um divertimento, naquilo que é hoje uma profissão, um culto, um sacerdócio: estabelecemos um preço para nosso trabalho, porque fizemos desse trabalho uma necessidade primordial da vida moral e da civilização de nossa terra..” É soneto constituído de versos decassílabos heróicos (acento tónico ocorrente nas 6ª e 10ª sílabas poéticas), com rimas opostas, interpoladas ou intercaladas.”No poema Língua Portuguesa, o autor parnasiano Olavo Bilac faz uma abordagem sobre o histórico da língua portuguesa, tema já tratado por Camões. Este poema inspirou outras abordagens, como o poema ‘Língua’, de Gilberto Mendonça Teles e ‘Língua’, de Caetano Veloso. Esta história é contada em quatorze versos, distribuídos em dois quartetos e dois tercetos – um soneto – seguindo as normas clássicas da pontuação e da rima. Partindo para uma análise semântica do texto literário, observa-se que o poeta, com a metáfora ‘Última flor do Lácio, inculta e bela’, refere-se ao fato de a língua portuguesa ter sido a última língua neolatina formada a partir do latim vulgar – falado pelos soldados da região italiana do Lácio. No segundo verso, há um paradoxo: ‘És a um tempo, esplendor e sepultura’. ‘Esplendor’, porque uma nova língua estava ascendendo, dando continuidade ao latim. ‘Sepultura’ porque, a partir do momento em que a língua portuguesa vai sendo usada e se expandindo, o latim vai caindo em desuso, ‘morrendo’. No terceiro e quarto verso, ‘Ouro nativo, que na ganga impura / A bruta mina entre os cascalhos vela’, o poeta exalta a língua que ainda não foi lapidada pela fala, em comparação às outras também formadas a partir do latim. O poeta enfatiza a beleza da língua em suas diversas expressões: oratórias, canções de ninar, emoções, orações e louvores: ‘Amo-te assim, desconhecida e obscura,/ Tuba de alto clangor, lira singela’. Ao fazer uso da expressão ‘O teu aroma/ de virgens selvas e oceano largo’, o autor aponta a relação subjetiva entre o idioma novo, recém-criado, e o ‘cheiro agradável das virgens selvas’, caracterizando as florestas brasileiras ainda não exploradas pelo homem branco. Ele manifesta a maneira pela qual a língua foi trazida ao Brasil – através do oceano, numa longa viagem de caravela – quando encerra o segundo verso do terceto. Ainda expressando o seu amor pelo idioma, agora por meio de um vocativo, ‘Amo-te, ó rude e doloroso idioma’, Olavo Bilac alude ao fato de que o idioma ainda precisava ser moldado e, impor essa língua a outros povos não era um tarefa fácil, pois implicou destruir a cultura de outros povos. No último terceto, para finalizar, quando o autor diz: ‘Em que da voz materna ouvi: ‘meu filho’!/ E em que Camões chorou, no exílio amargo/ O gênio sem ventura e o amor sem brilho’, ele utiliza uma expressão fora da norma (‘meu filho’) e refere-se a Camões, quem consolidou a língua portuguesa no seu célebre livro ‘Os Lusíadas’, uma epopeia que conta os feitos grandiosos dos portugueses durante as ‘grandes navegações’, produzida quando esteve exilado, aos 17 anos, nas colônias portuguesas da África e da Ásia. Desse exílio, nasceu ‘Os Lusíadas’, uma das oitavas epopeias do mundo.”.

This entry was posted in Biografia Brasil História de Literatura

This entry was posted in Biografia Brasil História de Literatura  and tagged Biografia Brasil História de Literatura

and tagged Biografia Brasil História de Literatura

António Cabral – Um Alto Príncipe da Igreja «Dom Manuel Cerejeira Patriarca de Lisboa» – Livraria Popular de Francisco Franco – Lisboa – 1941. Desc. 220 pág / 20 cm x 13 cm / Br

This entry was posted in Biografia Estado Novo

This entry was posted in Biografia Estado Novo  and tagged Biografia Estado Novo Ordens Religiosas Santiago Templarios

and tagged Biografia Estado Novo Ordens Religiosas Santiago Templarios

António Galvão – Tratado dos Descobrimentos – B. H. Série Ultramarina N.º 1 – Livraria Civilização – Editora – Lisboa – 1944. Desc. 506 pág / 21,5 cm x 14 cm / E. Ilust.

Obs: Terceira Edição – Minuciosamente anotada e Comentada pelo Visconde de Lagoa, coma Colaboração de Elaine Sanceau. Reprodução Diplomática da Raríssima Edição PRINCE. Com Versão Atualizada par César Pegado, Primeiro Bibliotecário da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. E um Estudo Bibliográfico de António Gaivão pelo Visconde de Lagoa.

This entry was posted in Biografia Descobrimentos História de Portugal

This entry was posted in Biografia Descobrimentos História de Portugal  and tagged Biografia Descobrimentos História de Portugal

and tagged Biografia Descobrimentos História de Portugal

António Álvaro Dória – A Rainha D. Maria Francisca de Saboia (1646-1683) – Livraria Civilização – Porto – 1944. Desc. 425 pág / 21 cm x 14 cm / E. Ilust.

This entry was posted in Biografia Descobrimentos Genealogia História de Portugal

This entry was posted in Biografia Descobrimentos Genealogia História de Portugal  and tagged Biografia Descobrimentos Genealogia História de Portugal

and tagged Biografia Descobrimentos Genealogia História de Portugal

J. Pinto Loureiro – Novos Subsídios para a Biografia de Camões – Tipografia Popular – Figueira da Foz – 1936. Desc. 155 pág / 24 cm x 17 cm / Br.

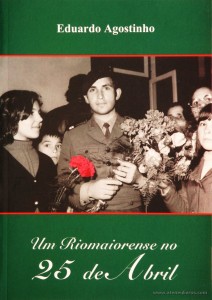

Eduardo Agostinho – Eduardo Agostinho um Riomaiorense no 25 de Abril – Câmara Municipal de Rio Maior – Rio Maior – 2004. Desc. 63 pág / 23 cm x 16,5 cm / Br.

José Enes Gonçalves (Organização e Coordenação) – Bento Gonçalves – Uma Vida Um Combate – Câmara Municipal de Montalegre – Montalegre – 2000. Desc. 203 pág / 21 cm x 14 cm / Br. Ilust.

Bento António Gonçalves (Fiães do Rio, Montalegre, 2 de Março de 1902–Tarrafal, 11 de Setembro de 1942) foi o secretário-geral do Partido Comunista Português de 1929 a 1942. Em 1915, após concluir a instrução primária, começa a trabalhar, em Lisboa, como torneiro de madeira. Dois anos depois, em 1917, é aprendiz de torneiro mecânico, sendo, em 1919, admitido como torneiro mecânico no Arsenal da Marinha. Depois de desenvolver intensa actividade como sindicalista, Bento Gonçalves ingressa, em 1928, no Partido Comunista Português, participa activamente na reorganização de 1929, e é, nesse mesmo ano, eleito secretário-geral. Preso em 1930, foi deportado para os Açores e posteriormente para Cabo Verde. Em 1933, de novo em liberdade, passou à clandestinidade e reassumiu as suas funções de secretário-geral. Em 1935, chefiou a delegação portuguesa ao VII Congresso da Internacional Comunista em Moscovo. Pouco depois do seu regresso, foi preso juntamente com os dois outros membros do Secretariado do PCP, José de Sousa e Júlio Fogaça. Em 1936 é enviado para o campo de concentração do Tarrafal, onde morre vítima de uma biliose.

Bento António Gonçalves (Fiães do Rio, Montalegre, 2 de Março de 1902–Tarrafal, 11 de Setembro de 1942) foi o secretário-geral do Partido Comunista Português de 1929 a 1942. Em 1915, após concluir a instrução primária, começa a trabalhar, em Lisboa, como torneiro de madeira. Dois anos depois, em 1917, é aprendiz de torneiro mecânico, sendo, em 1919, admitido como torneiro mecânico no Arsenal da Marinha. Depois de desenvolver intensa actividade como sindicalista, Bento Gonçalves ingressa, em 1928, no Partido Comunista Português, participa activamente na reorganização de 1929, e é, nesse mesmo ano, eleito secretário-geral. Preso em 1930, foi deportado para os Açores e posteriormente para Cabo Verde. Em 1933, de novo em liberdade, passou à clandestinidade e reassumiu as suas funções de secretário-geral. Em 1935, chefiou a delegação portuguesa ao VII Congresso da Internacional Comunista em Moscovo. Pouco depois do seu regresso, foi preso juntamente com os dois outros membros do Secretariado do PCP, José de Sousa e Júlio Fogaça. Em 1936 é enviado para o campo de concentração do Tarrafal, onde morre vítima de uma biliose.